講獨特性,不用我說你都知,中國功夫獨步天下,趨之若鶩的老外不在少數,至現在,每年仍有英美的武林弟子,組織交流團來港「朝聖」。潮流講文化保育,計我話,香港最應該保育的就是功夫文化,因為它強大,但它又在失傳中!香港於武林地位特殊,全因49年後中國除四舊,大量師傅湧到這小島。地小人多,當年學武的,都在天台,這就是聞名世界的「天台武館」!

記者:何兆彬

攝影:梁細權

朝賣魚午跌打夜教拳

這是全港最後一間天台武館了,是夜,是最後一夜。

現在香港新人類人人學琴,但香港音樂水平如何,大家心中有數。然而,五十至八十年代,流行學武,當年我們出產武打紅星,也是全中國唯一保留傳統武術之處。當年的武館十之八九,不管耍洪拳、詠春或蔡李佛,都設在唐樓天台,俗稱「天台武館」,貪其闊落租金相宜。香港的天台武館/天台比武聞名中外,以至之前DiscoveryChannel來港拍《FightQuest》介紹詠春時,也在佐敦天台拍攝。而4月底上映的《葉問2》,鏡頭下正是五十年代香港,戲中的葉問正是在天台武館教拳。

八十年代學武風氣漸衰,天台武館關了一家又一家。今年3月尾,香港最後的一家天台武館,終要關門,這正是旺角街市的「周永德醫館」。周永德師承鄧芳,學的既有拳又有醫(跌打),但這都非他的正職,他正職賣魚,因此每天早上賣魚下午跌打晚上教拳。周師傅去年過世,兩名兒子都沒習拳,拳會一直由徒兒打理,土瓜灣發生冧樓後,這幢唐樓成立了業主立案法團,才發現位於頂樓的天台是僭建的,館自然要拆。

周永德洪拳總會會長周珅,在此習拳多年,他也就是在街市長大的,「因師傅也在這個街市賣魚,而且跟佢學嘢唔收錢,我哋當年無乜地方玩,所以就走上來,也有些師兄是做漁船,另外都在街市工作,我爸媽就是賣菜的。」文化人彭志銘也自小跟周師傅學拳:「點解跟佢?因為我老竇也賣魚,同周永德好老友;二,周永德是唯一無黑社會背景的洪拳師傅嘛!」吓?那麼其他誰誰誰跟誰,都是「黑底」嗎?「佢哋梗係啦!」

告別儀式

燒衣

上香

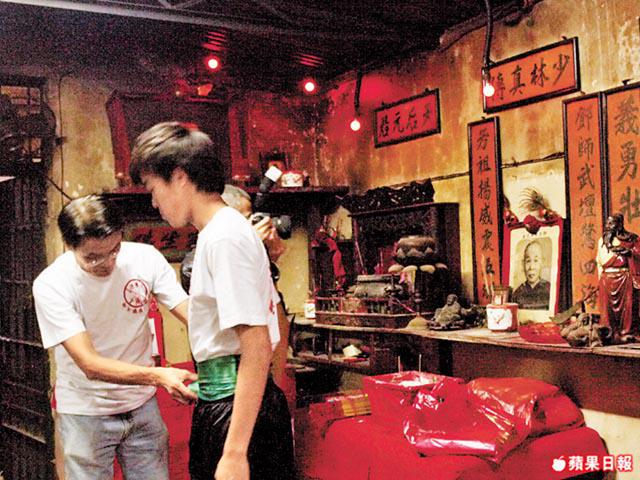

放在神樓中間位置的,是他們的師公鄧芳。

習武半生,一招一式都是在這裏學的,告別時自然誠心謝師恩。

舞獅打拳前,先由師兄們打點裝扮,在神樓前可不能失禮。

舞獅

洪拳中舞獅為一大主項,當中每招每式都是拳腳功夫。

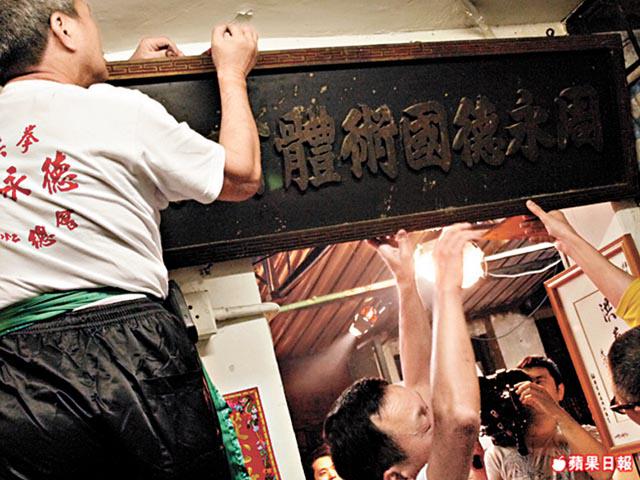

告別的時間來了,眾師兄弟把招牌小心拆下,包上紅紙,再運到新武館去。

劉家勇:這一拆就沒有了

一口氣走上高九層的天台,開始氣喘,天台武館的一半有蔭,另一半在室外,遙望兩側,一旁為舊式唐樓,另一邊為朗豪坊。天台連接到隔座的頂樓的廚房,師兄弟們喝一聲,響鼓打起拳來,旁邊的鄰居也滋一聲,炒起菜來,蔚為奇景。

「當年師傅買了八樓單位,也買了九樓天台建起武館來。先找人建好外圍,但電線、廁所等都是師兄弟造的,當年的人也真是厲害!」

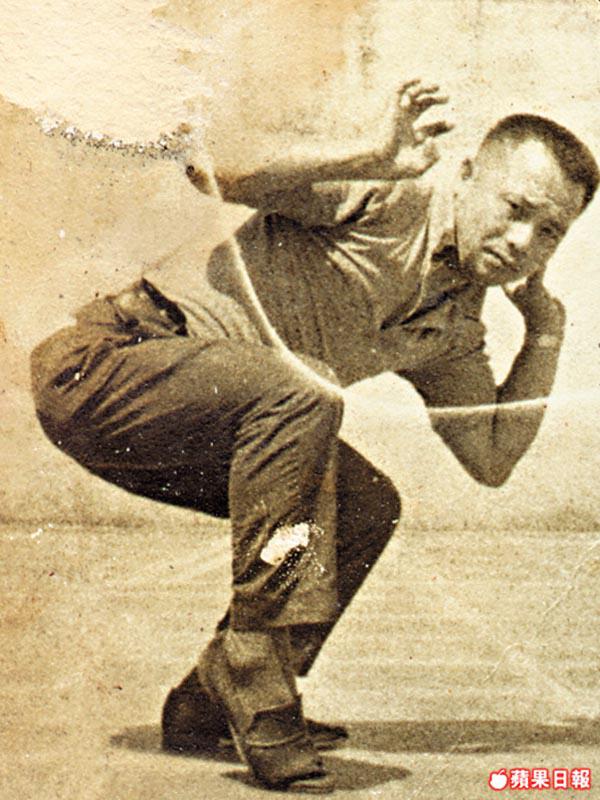

數香港洪拳,因電影的影響力,最著名的自然是劉家良。當年黃飛鴻傳林世榮及鄧芳等人,鄧芳再傳周永德;另一路林世榮傳劉湛,再傳給劉家良,劉家良再傳則有劉家勇。劉家勇在八十年代拍了不少洪拳電影,後移民到美國,近年回流,每年仍會到外國教拳,他也是香港中外洪拳國術會館永遠會長。劉師傅這一晚也上來敍舊:「天台武館予人的感覺是很舒服的,所以現在香港說要保留香港文化的事物,那應該保留天台武館嘛,在這裏學拳又不需要冷氣,這一拆就沒有了!」

當年他跟劉家良在上環天台武館習拳,回憶總是美,「回憶呀?講都講唔晒!那種開心沒法講,這邊師兄響鼓了,那邊在煲粥,這邊在炒麪,在玩,師兄弟比親生還親,師傅就像老竇!」我問他有沒有被師傅打,他答:「師傅不會打你的,他會教你會罵你會罰你,紮馬不夠紮到夠。不過辛苦得來好享受,不像現在的人,嗌辛苦、抽筋,明天就不來了。」

談到傳承,他難免吐苦水,「再失傳下去,我們下一代就要跟鬼佬學拳了!我每年都到德國、英國教拳,他們遇見我們很熱情很崇拜,我個子小,望見他們像熊一樣巨大,要打怎麼打?」

未識功夫先學跌打

「未學打拳,先學紮馬;未識功夫,先學跌打!」這是學洪拳武術諺語。彭志銘:「1945年戰後香港只60萬人,50年卻飆至200萬人,因49年內地人都逃到香港。」因中共實行除四舊,許多武術師傅都南下香港,你看《葉問》,難道相信葉問就是要逃離日軍嗎?實情他怕的是中共。當年逃來港的,還有黃飛鴻徒弟鄧芳,他先在首飾工會教拳,後傳周永德師傅。

問到當年學拳情況,大家都笑逐顏開。彭:「每年的花炮會、賀誕都是盛事,師兄弟要舞獅。師傅賣魚,天后誕花炮會就最隆重,我們會搭『炮』,內吊着供奉過的各樣祭品,包括生薑、生果、財神鏡等,讓街坊競投,所得就是武館收入。其中競投氣氛最激烈的是中間的『長紅』。」長紅為一條大紅布,中間繞成花狀,武館的牌匾上的那塊紅布就是「長紅」。

當年學拳不收錢,記者奇怪,彭解釋總會(武館)的收入,主要就是花炮會等盛會。我問彭:農曆年很多舞獅出來賀年,他馬上答:「師傅不做這些!」這大概是武人風骨!「遇師叔伯生日更好玩,我們要舞着獅去賀壽。到場,主人家會出試題:地上有一筲箕,筲箕旁以刀劍砌成八隻腳,像隻蟹!我們要舞着獅,拿起刀劍,逐套刀逐套劍的耍,其實就是師叔伯看看我們功夫如何!最後拿起筲箕才採青。」他說,次次題目不同,有時是纓槍、有時耍完要把刀劍砌成四個大字:「壽比南山」,聽到都知好玩。「只是後來,社會變遷,像這裏是僭建物,另一些天台武館也不符消防條例,而我們拿七呎大棍到街上也是犯法了!好多長兵器會先失傳;詠春站着耍都得,但洪拳可是長橋大馬,需較大地方。」事實上,周永德亦以跌打醫術聞名,可惜如今都失傳了,「他的兒子都沒有學,當年他想教我們,但也沒有人有興趣,或學得懂呢!」