蘇富比中國書畫春季拍賣會將在下周二(6日)在港舉行,今日起舉行預展。當中最引人注目的是,在日軍侵華時期被指漢奸的汪精衞和陳璧君夫婦的書法作品。由於抗戰時期特定人物的作品罕有,特別是陳的作品首次在港拍賣,兩人雖非書法家,但蘇富比認為,藝術價值絲毫不受惡名影響。

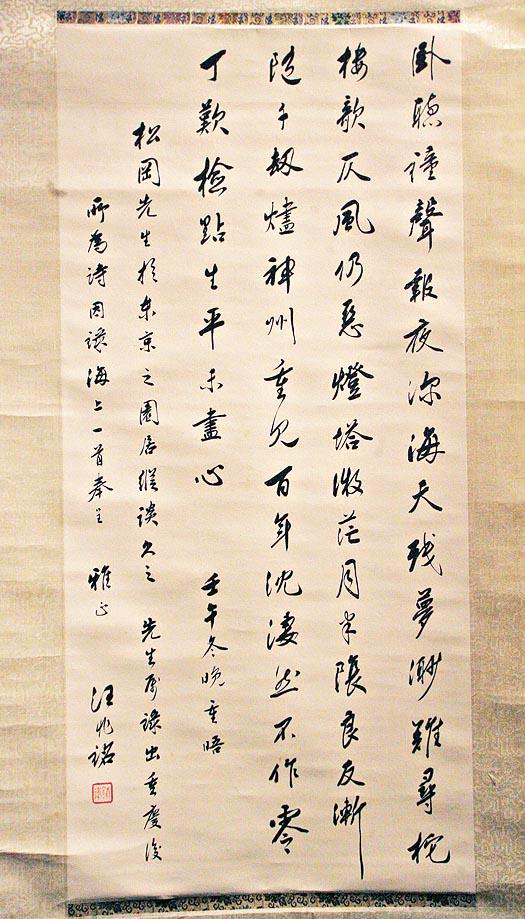

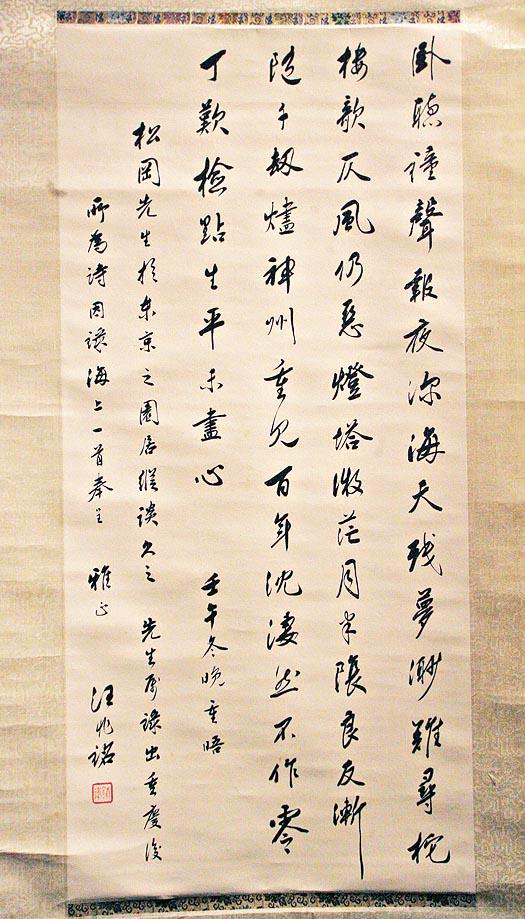

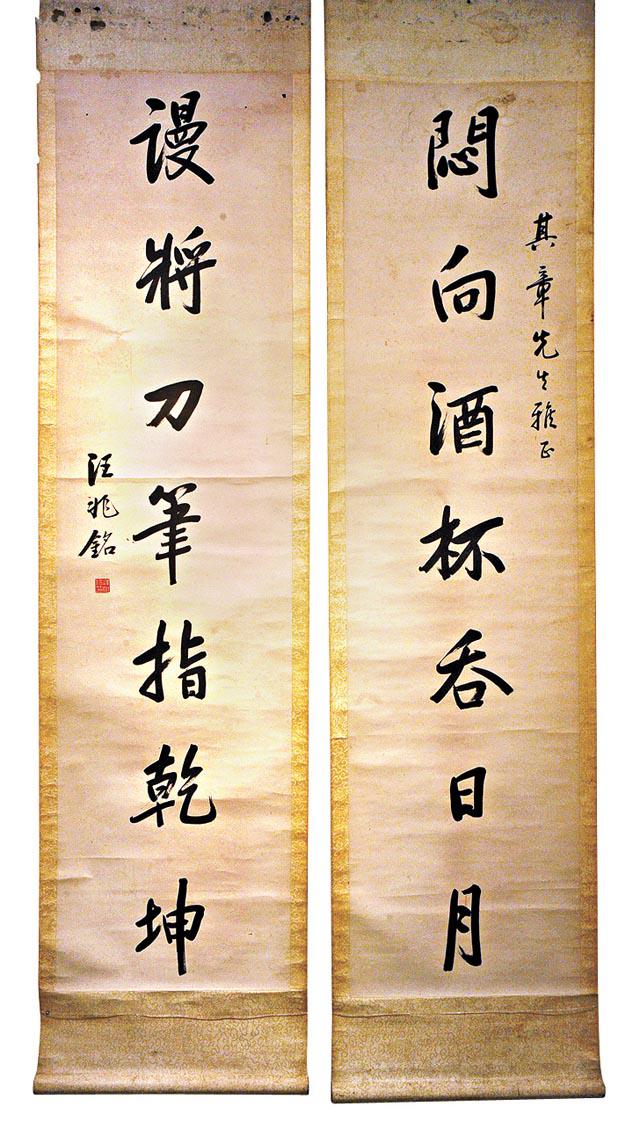

這次拍賣會的作品總值逾二億元,其中名為「粉墨春秋——汪偽政府要角書法專輯」,將專門拍賣汪精衞(1883年-1944年)、陳璧君(1891年-1959年)等人的作品,如汪的《行書七律》、《行書七言聯》和陳的《小楷唐詩300首》。蘇富比中國書畫部主管張超群稱,汪、陳二人不是藝術家、不是以創作為生的人,他們在偶然時間、地點的書法,流傳至今的已十分稀少。

陳璧君作品首在港拍賣

相對而言,張超群稱汪精衞的作品偶然會在拍賣會中出現,但陳璧君的作品卻極其罕見,他說:「做咁耐都係第一次見!」相信陳的作品是首次在香港拍賣。陳的《小楷唐詩300首》是以蠅頭小楷抄寫307首唐詩,字數數以千計,下款未有標注寫作日期。但他認為,陳的作品如同抄佛經,可能是自娛之作,雖然字體工整,但卻消磨了她的個人特色。

至於汪精衞的作品,其中小幅《行書七律》是他在1942年寫給當時日本外務大臣松岡的,時、地、人都能考證,可以了解大概的歷史輪廓。然而,汪贈送給當時著名書畫家杜其章的《行書七言聯》則是罕見之作,首次出現,它亦未說明寫作日期,只在背後寫上「安南(越南)」,他們為何相遇、如何贈送對聯,這些問題都值得考證。

外界一般視汪精衞是漢奸。去年8月,汪的一幅書法作品在上海以22萬元人民幣成交後,內地引發「漢奸作品藏不藏」的爭議,反對者更認為這種人的作品不應該拿來拍賣。但張超群認為,理論上應將藝術與個人聲譽分開,收藏是很個人之事,品味、喜好、情感偏向都會影響決定。他稱,雖然汪精衞夫婦的書法是小眾口味,但不少人對作品感興趣。

本報記者

漢奸汪精衞文采風流

汪精衞原名汪兆銘,1883年在廣東三水出生,一生傳奇。前半生滿腔熱血,以推翻腐敗的滿清為己志,甚至因行刺攝政王而被判囚終身;革命後深得孫中山信任,但其後他卻公然靠攏日本,並成立政權,被人評為「典型漢奸」。

汪精衞年輕時參加革命,隨後更替孫中山起草「總理遺囑」;不過抗日戰爭他卻在日本扶持下,成立政權,與遷往重慶的國民政府對立,去世後留下惡名。

蘇富比中國書畫部主管張超群則認為,汪精衞「字如其人」,雖然外界評語不佳,但不能否定他是一名文采風流、文人氣質重的政治家。張認為汪精衞的書法飄逸、瀟灑,印證外界認為他是當年政壇的美男子,同時他有風度、有才情,傳統文學修養很好,而且詩詞的造詣很高,與藝術界、文藝界關係密切。

本報記者

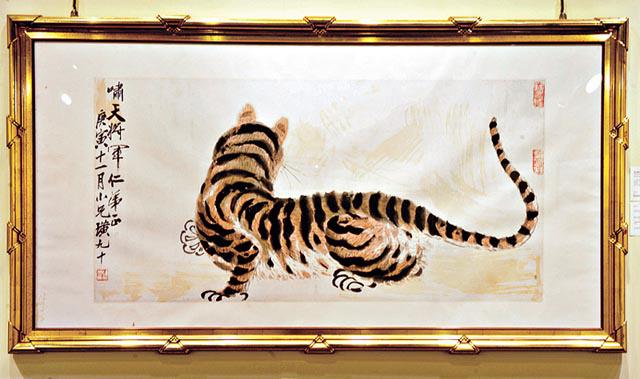

齊白石《虎》被指偽作 蘇富比拒撤拍

在下周的拍賣會上,齊白石(1864年-1957年)作品《虎》(圖)亦是全場焦點之一。這幅估值2,800萬港元的名畫早前在上海、北京預展後,就傳出它可能有偽。但蘇富比和作品的收藏家則認為《虎》的收藏脈絡清楚,畫作也符合齊白石的風格,因此不打算撤拍。

據介紹,齊白石在1950年為祝賀老友楊虎將軍生日,特地趕到上海,住在楊家,並畫了這幅作品《虎》。但來自北京書畫鑑定專家牟建平和浙江大學人文學院教授黃鼎均認為,該畫的筆觸與齊的風格有很大差距。牟指出,《虎》上的題詞書法「呆板僵硬」,「描摹痕迹明顯」,而畫的線條又「太軟太弱」,「毫無筆墨功力可言」,畫虎最重要的虎紋,用筆也「柔弱瑣碎拖沓」,「顯然是敗筆」。黃則說得更不客氣,指全畫「筆無力、氣不暢、形不美」,每處筆墨質量均不達標,更狠批此畫是一件仿製水準不及五成的疑偽作品。

「(我)迄今沒有買過一張假畫!」現年80多歲、擁有該作品的收藏名家張宗憲信誓旦旦地說,《虎》的創作過程都有案可查,之後又一個偶然機遇被他購得。

《上海青年報》

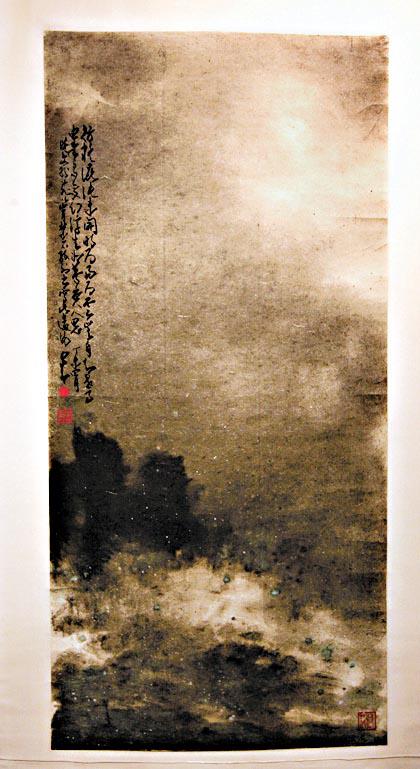

《混沌未開時》憂中共治港一片灰黑

即使沒有一擲千金的豪氣,小市民也可懷着雅興到會展免費觀賞名畫。蘇富比這次亦舉辦本港畫家趙少昂(1905年-1998年)的特展,包括他在1967年繪畫的一幅《混沌未開時》(圖),畫中一片灰黑。時值文化大革命,1949年從大陸來港的趙一直很擔心香港落入共產黨政府手中。

蘇富比首次為香港畫家作品專題收藏舉行特展,「天風薪傳──『游藝堂』藏趙少昂書畫精品展」於今日至下周三在會展舉行,游藝堂共借出逾80件珍藏,其中以趙最擅長的花鳥、山水畫為主。趙為嶺南畫派的代表人物之一,他力求與大自然互通,花卉、山水、雀鳥、游魚等都是他創作靈感的泉源。

游藝堂創辦人之一的蔡克昭稱,89年開始收藏趙少昂的畫作,戰利品逾百件。展覽會眾多畫作中,他認為畫於1967年夏天的「混沌未開時」最特別,畫中一片灰黑,意境沉重,「當時中國文化大革命,趙少昂自1949年來港後一直冇返過內地,擔心香港會落返入中國手中。」

另外,超過30件總估值逾10.9億港元的印象派、現代及當代藝術作品,也會同期在會展展出。

本報記者