【本報訊】前年首度移居香港後「傷亡慘重」的國寶中華鱘將再次來港,海洋公園宣佈,中央會再送10條中華鱘給香港,最快6月可公開展出。為防國寶再次水土不服,海洋公園已仿照長江的水流及生態環境,為中華鱘建造全新的水池,而內地專家更會駐港三至六個月,貼身照顧中華鱘。

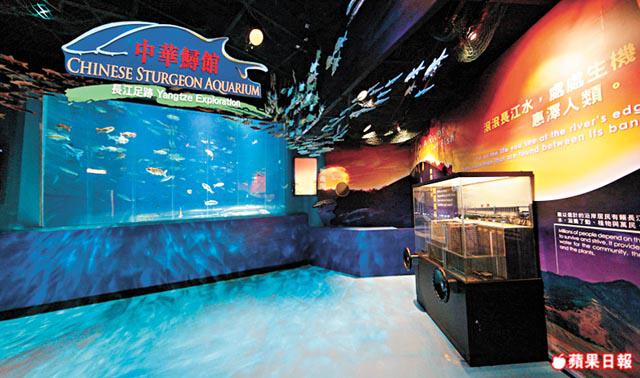

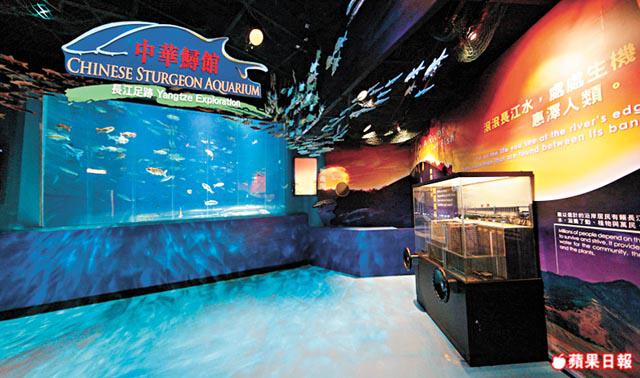

海洋公園昨宣佈,中央會再送10條中華鱘來港,當中3條在08年曾經來港。10條中華鱘將在4月底運抵本港,接受檢疫一個月後,6月將在新的「中華鱘館──長江足跡」,與其他多種本港罕見的長江水域淡水魚一起公開展出。

鱘館改裝模擬長江

海洋公園原預計中華鱘可以在去年重新來港,但計劃拖延至今。發言人解釋,海洋公園參考了內地專家意見後,斥資千萬元將中華鱘館重新改裝,模擬長江的水流、水溫及淡水生態,與中華鱘野生居住環境一模一樣,長江水產研究所及北京海洋館的專家曾來港視察,對新館表示滿意。發言人又指今次再將中華鱘與其他魚放在一起展出,是因為這些淡水魚是由專家推薦,認為適合與中華鱘一起飼養,而且在自然生態中,中華鱘亦是與其他淡水魚一起生存,所以相信不會出現互相攻擊的情況。

曾來港四條放野外

內地專家除護送10條中華鱘來港外,還會留守香港三至六個月,確保中華鱘適應新環境。

新的中華鱘館──長江足跡,將有一道水珠簾幕帶領遊客進入長江水世界,館內亦有長江沿岸豐富的自然文化遺產介紹。

至於另外4條曾經來港的中華鱘,將會放歸野外,海洋公園將贊助在中華鱘身上貼上衞星追蹤標籤,協助內地進行中華鱘鹹淡水遷游的研究,標籤在三個月至一年後會自動脫落。

中央在08年5月先贈送5條中華鱘給海洋公園,在海洋館展出,但不足一個月,當中1條給海狼咬死;中央7月再送5條來港,全部改放中華鱘館獨立飼養。但其後再有兩條因不適應而死亡,餘下7條又有兩條病危,結果分別在08年尾至去年初送回廈門。

亞洲美人魚同場展出

【本報訊】新的中華鱘館將同時展示有多種長江流域獨特的淡水魚類,當中包括被稱為亞洲美人魚的胭脂魚。野生胭脂魚由於數量日少,已列為國家二級保護野生動物,比列為一級保護的中華鱘略低一級。

屬國家二級保護

各類的長江淡水魚將分批運送來港。當中最珍貴的是胭脂魚,在內地僅見於長江和閩江水系,過去20年由於過度捕捉,加上長江上游在葛洲壩截流後,胭脂魚無法往上游產卵,令野生胭脂魚漸少,目前屬國家二級保護野生動物,有滅絕危險。

胭脂魚在繁殖季節,魚身呈胭脂紅色,色彩絢麗,而且魚身體形奇特,背鰭隆起,有如船帆,因此別名為一帆風順,又名亞洲美人魚。胭脂魚在水的中、下層活動,以小蝦及水中植物為食物。

其他展出長江淡水魚亦屬稀珍魚類,如口部有一對長鬚圓口銅魚,棲息於水流較急湍的江河,以水生昆蟲為食物。背鰭有鋸齒狀硬刺的中華倒刺䰾,則喜歡成群棲息在水底層的亂石中,主要吃水中植物。體形長及背部呈黑褐色的甲魚多棲息於水流較急湍的江段,吃藻類維生。