【本報訊】家中小天使呱呱墮地那天開始,做父母的各師各法,都是希望培育他們成材。剛出版的《同一屋簷下的天使》刊出25個真實家庭故事,有特首曾蔭權訴說四歲起被父親曾雲用木尺敲打手指,令他後來從不打一對兒子;多位名人也分享如何消化父母管教自己之道,再定立一套適合現今時代的教子方程式。

記者:倪清江、黃偉駿、圖片:《同一屋簷下的天使》

畢華流 玩樂引發兒潛能

作家畢華流,教子秘訣就是「玩」。這名1996年大富翁世界大賽冠軍說,自己天性愛玩,琴棋書畫中最愛棋類,包括各式各類的圖板遊戲,所以連7歲兒子的名字,也是取名井然,因為「井」字可以用來玩打井遊戲。

他說兒童的基本知識,可以在學校中吸收,為人父母能給予子女,應該是多關愛他們,並跟他們培養共同喜好。所以他提倡在遊玩中學習,每逢有空,便會跟兒子一起遊戲,而且會按着兒子成長,不斷「升呢」,「細個同佢玩七巧板、組合玩具,大啲就開始捉棋、砌模型,將來佢再大啲,就諗住同佢玩戰棋、講吓歷史故事。」他說玩樂目的,是引發兒子主動學習,從而引伸出其他更多更廣的興趣。

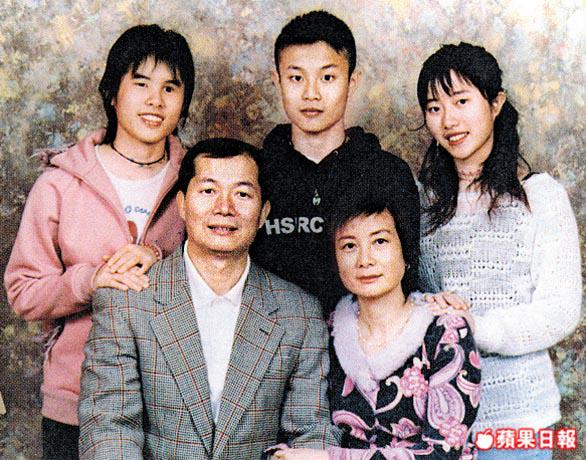

施永青 溝通秘訣在聆聽

中原地產創辦人之一施永青最愛反傳統,教導兩女一子亦然。他不滿本港填鴨式教育制度,礙於法例規定,惟有送子女上學。不過,他自己從不要求子女讀名校,或一定要考A,這位長袖善舞的生意人解釋:「通常考試最後嗰20分最費勁,攞60、70分好容易,但90分隨時用多3倍時間,好唔化算。」

他與子女溝通秘訣在於聆聽,自己則愛寫信給他們,例如子女結識異性或升學時,他會在信中臚列周詳意見。他希望子女自食其力,60歲生日時已將名下3家公司股權盡數捐給慈善基金。

張瑪莉 灌輸施比受有福

「孤女港姐冠軍」張瑪莉遺憾兒時沒有家,她與李小龍兄長李忠琛組織家庭後,放棄工作,專心培育一對子女。在保良局長大的她,教導兩人凡事要自己做,執拾被鋪、收碗筷不假手於人,令小孩明白各人的責任和本份,「多些鼓勵、讚賞,少些責罵,做對了便要讚,我相信正面的教育勝過反面或體罰等。」

每次外出扶貧時,都會拍下照片回來跟子女分享,甚至帶他們參加,自小向他們灌輸施比受更為有福的道理,「這些道理不是跟孩子說就會明白,必須經歷過,才會明白錢不是最重要,人才最重要。」她的兒子已成為大學講師,女兒計劃攻讀博士課程。

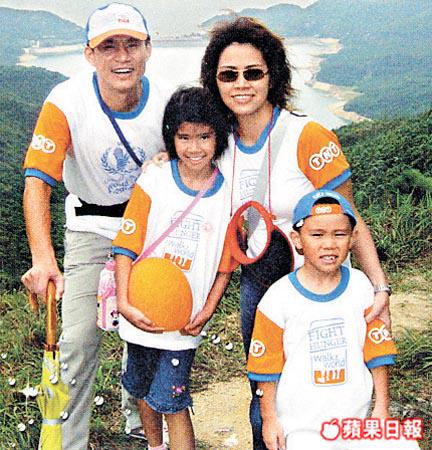

洪松蔭 用運動磨練意志

前單車港隊代表洪松蔭與八兄弟姊妹,由母親獨力養育成人,「母親教了我三件事,第一是樂觀……第二是勤力……第三是不怨天尤人,當日父親離家出走,我媽媽沒有說過一句有關爸爸的壞話。」可是他在17歲那年,為了單車夢也離家出走,因為母親認為玩單車會出現她最怕的三件事,「影響學業、做運動員沒前途、經常受傷。」

他讓一對子女自由發展,但須遵守約定,如有次子女要求買遊戲機,他先要兩人同意玩樂限制。於富裕的今天,他說最好用來磨練小孩意志的是運動,每周堅持帶同年幼子女行山,幼子更被他訓練成單車小天才。

張偉良 拋開缺陷勤學習

身為消防員的張偉良在83年一次救援中受傷,失去左腳,他反而當上輪椅劍擊世界冠軍。以為人生最倒楣時間已過,怎知87年出生的次女,一出生就發現患上眼癌,要立刻切除左眼,右眼也有腫瘤,「比我自己要切除左腳更震撼」,兩夫婦相擁而哭。

最終女兒右眼得以保留,左眼換了假眼,「小時她總愛將假眼拿出來玩,嚇壞身邊的人。」入學後,女兒有次向他訴苦,說學校沒有人想跟她做朋友。張偉良自己也非健全,很明白女兒的處境,對她說:「即使是爸爸,也不是所有人都喜歡跟我做朋友,你可以找一些喜歡你的人做朋友。」女兒現已大學畢業,投身社會。

洪為民 不用高壓式打罵

曾是神童的08年傑青、互聯網專業協會副主席洪為民,多得父親自小逼迫他,「爸爸教曉我做人認真好緊要,家啲年輕人只係交功課、做咗算。」小學只讀了三年便跳升中學的他,15歲前仍會被父親體罰,「數學測驗95分,返到屋企好大件事。」父親不是責他力有不逮,而是覺得他不小心、不夠努力;他銘記於心。

洪為民現有一名10歲兒子,他不用嚴父那套又打又罵方式教仔,而是與他商討,就各科成績定立目標,到拿成績表後檢討不足之處,「家小朋友唔接受高壓式,越叫做,只會越唔做。」