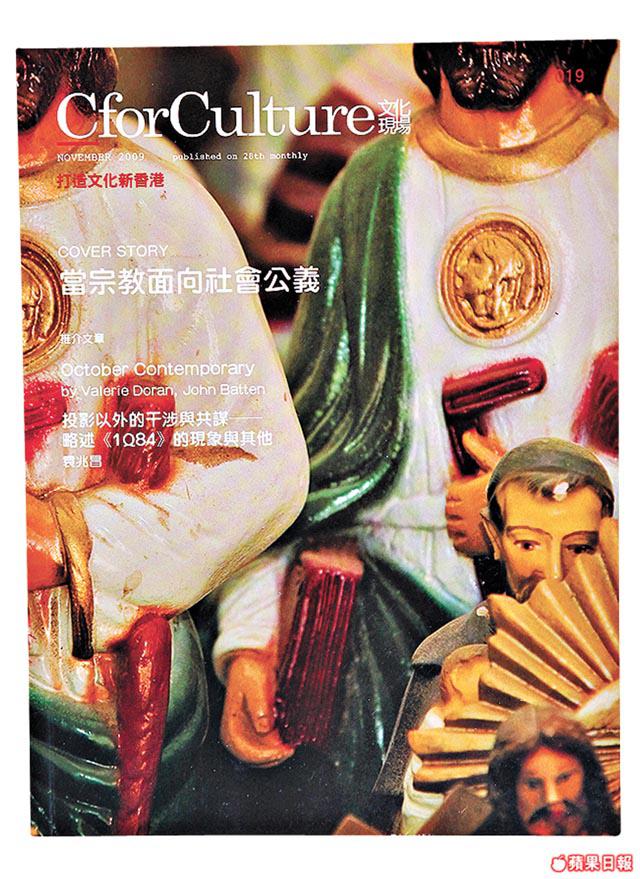

兩年前行內前輩趙來發申請藝發局資金出版文藝評論雜誌《文化現場》,發哥後因病辭世,區惠蓮接手越辦越好。惜運作兩年再續約時被拒,最奇是局內藝評小組評價不錯推薦續約兩年。「傳聞因我們批評政府文化政策。」區惠蓮:「極權政府總是先對付文化人,因他們思維獨立。」

記者:何兆彬

攝影:陳陶鈞

場地:ARTTRA(銅鑼灣駱克道472號3樓/26828093)

楊:楊慧儀

《文化現場》董事、浸大英國語言文學系繙譯課程副教授、前藝術發展局藝術評論小組成員。

何:何慶基

《文化現場》董事、中大文化管理碩士課程主任、藝術發展局前委員。06年4月至07年6月期間獲委任為西九核心文化藝術設施諮詢委員會博物館小組成員。

區:區惠蓮

《文化現場》創刊成員,現任出版人兼總編輯。

藝發局藝評小組主席:好沮喪!

「我們都認同香港需要有一份全方位、跨界別、定期出版的藝評雜誌。」陳清僑(嶺南大學文化研究系主任,藝發局藝評小組主席)說,他承認藝評小組推薦《文化現場》續辦,「《文化現場》有些成績有目共睹,另外有些部份也許不足,例如市場上的發展、廣告收益等有所不足,但因為中間遇上金融風暴,可以理解。因此他們申請續辦三年,我們向大會建議了先批兩年,雖然我們花了很多時間審核,但去了大會,我們的意見沒有決定性。」可停止資助中間有真空期,新雜誌不是又得從頭開始嗎?他答:「我也這樣認為,但我的意見在大會只是少數意見。」

藝發局官式回應

記者事後打到藝發局查詢,兩日後他們以書面回覆,簡言之就是答了等於沒答。節錄如下:

藝術評論組是本局大會屬下的其中一個藝術組別……由於有關資助申請將牽涉相當大的撥款,本局大會曾於11月的會議上討論藝評組的建議,並表示尊重藝評組對《文化現場》的藝術評價,但關注到《文化現場》於行政及財務管理上,未能達致其在合約內所定下的營運目標(例如:市場發展、廣告、贊助及訂閱收入等);而另一方面由於使用的是公帑,本局不能只考慮獲資助計劃的藝術質素而忽略管治方式、運作、財政及持續性等各方面。在綜合考慮後,大會一致同意對於《文化現場》的申請書暫不作考慮,而決定以公開邀請計劃書的方式支持藝術評論雜誌。

死刑

記:到底藝發局(ADC)是怎麼跟你說,給你們頒發「死刑」的?

區:死刑就是,他們說牽涉到大筆公帑,可能會有其他人想做,所以根據公開公正原則,會重新公開投標。我們的資助到2月底,那是最後一期。

何:這是表面的理由。

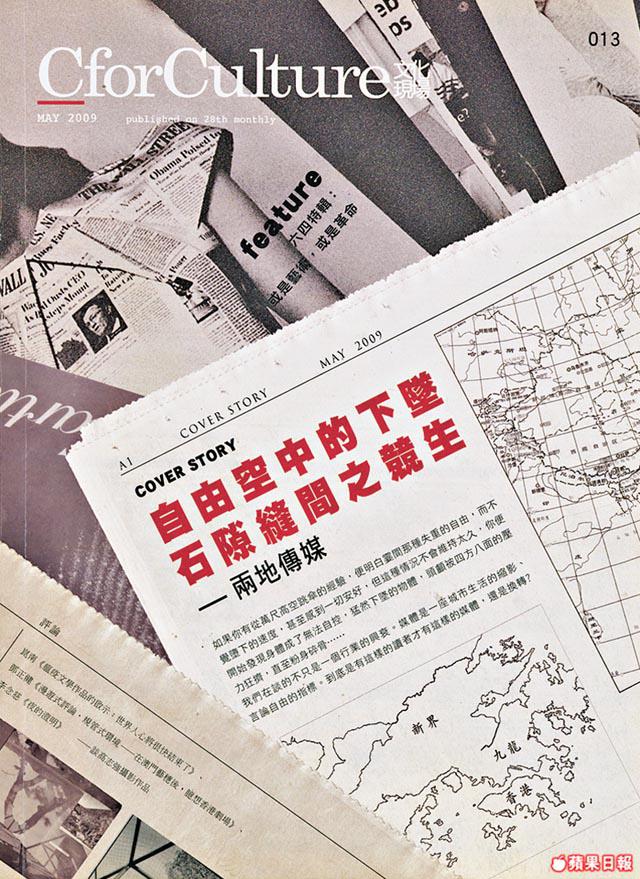

區:對,因為我在去年11月申請了續辦計劃,ADC的藝評小組推薦,並給予了很高評價,才收到「死刑」的。令我們相信這只是藉口。證實不到,但我們聽回來的原因,是14期我在編者的話,寫到「香港自殖民歷史以來,從沒有這麼清晰的文化政策了──文化藝術必須向商業靠攏才有發展價值。」就是這幾句,觸動了他們的神經,引起強烈反應。大家覺得為甚麼我要這麼說呢?

楊:會覺得,何解拿了藝發局的錢,竟然去罵藝發局……

何:這不會證實到的,但大家都知道是實情!因為我們很多朋友都在藝發局內。

記:這跟土共批評港台是一樣:「你拿政府的錢,怎麼要去罵政府?」但港台本來的工作就是監察政府嘛。

楊:就是這樣!所以就是要你別監察政府嘛。

區:其實出了這第14期,康文署的廣告都被抽走了,想陰乾我們。然後就拒絕了我們的續辦。

記:剛說到《文化現場》被批「拿了這麼多公帑」,那到底多少?

區:兩年450萬。(按:如以24期計,每期約18.75萬)

楊:我給你資料參考,十年前的《打開》,藝發局資助500萬元一年。

記:啊,比較下來你們真便宜。

區:其實08年12月底,我們已收到通知,如果往後半年沒有收到支出的3,就要馬上Cut了。

楊:那之後有沒有找到?

區:就是有嘛!

楊:現在流言滿天飛,有人說停資助是不應該資助我們去罵政府,也有人說是因為我們沒法自負盈虧,但這是不對的,我們在年尾已找到實項支持140萬港元。

記:剛才談到藝發局說要公平公開,讓人家投標。咁受氣,我想問外間還有人有興趣做藝評雜誌嗎?

楊:我做藝評小組主席幾年,由2001年至2006年,只有《文化現場》。

由《打開》到《文化現場》

何:ADC第一屆時委任的很多都是藝術界的人,這視乎政府有幾多安全感!一旦感覺不安全,他們就會找自己的老友進去,就算是藝術界不認識的人,都會用。這不只是ADC的問題,而是典型政府委任制度的問題。所謂決裂,是指這些指揮香港藝術發展的人,不但沒有代表性,而且他們不懂藝術!

記:你提到「安全性」,我不是很明白。如果說立法會我會明白,但只是藝發局,他們怕甚麼?

何:不安全是因為我們這些人大聲!其實任何一個極權政府,他第一時間都會禁文化界,因為這些人思維獨立,而且批判性強。

區:你可看看大陸,他們最着重控制的就是意識形態這回事。

何:即是獨立思維,鼓吹批判性。

記:所以我記得1月16日在立法會前面,有示威者說「今晚來得最多的就是知識分子」,其實書讀得越多越上街。

眾:對!

楊:其實最初申請5年資助,ADC不想一次批出,後決定先批兩年,再評定兩年後雜誌做得怎樣。如今藝評小組支持,但大會不,這問題很大,到底藝評小組這些專家意見,份量有多少?

記:我想問問香港藝評的歷史。它們的收場都一樣?

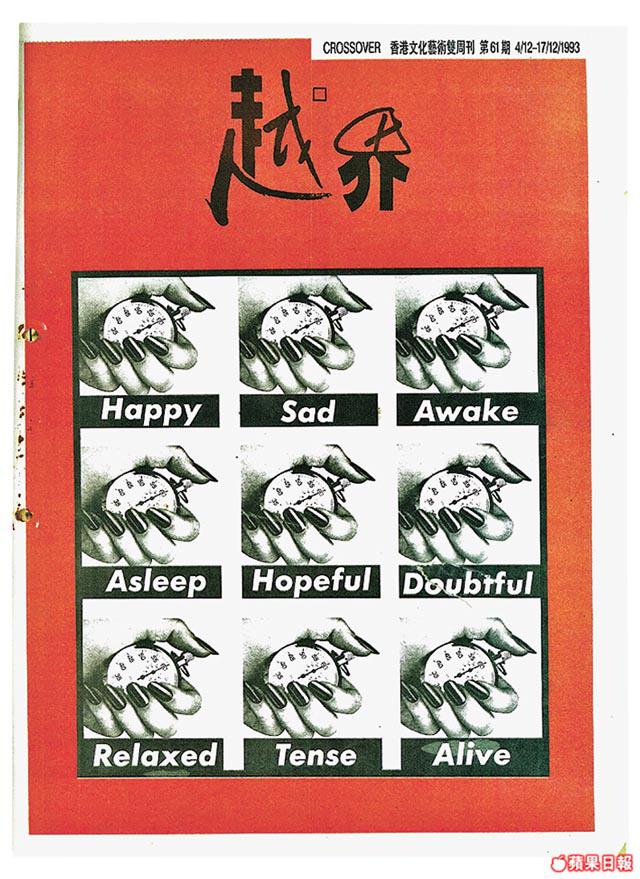

區:從前如《七十年代雙周刊》,十分蓬勃,到了九十年代《越界》,那是曹誠淵一個人出資的,結果運作約三年就倒了。但那時候香港的文化藝術界還沒現在糟,因為八十、九十年代時,報界的文化版很蓬勃,如《信報》,其文化版甚至是分Beat的,一個人專門寫視藝、一個人專寫戲劇,簡直當藝評是一門專業!後來有《明報》世紀版,那都算是藝術文化版的黃金時期,但到了後來報紙開始商業主導,要關版就先關文化版,大家都可以看到了其式微。

1999年,ADC出資想支持一份藝術雜誌,國際演藝評論家協會就投標了,出版《打開》,我們看見梁文道開始活躍了,他一直針對香港政府的文化政策,他們運作了一年,就發生了梁文道寫文章批評政府的事件了,在沒有解釋之下,資助就結束了……由《打開》到《文化現場》,結果一樣。

我們需要藝評

記:想問一個根本問題,香港需要一本藝評雜誌嗎?如果要,那雜誌該怎生存?

何:絕對需要。因為現在有件事很諷刺的,特首常說要發展創意工業,以前中學念美術課只是畫畫,還需讀藝術史、藝術評論。評論是培養獨立思維,這也是香港文化評論精神分裂之處,政府一方面想支持評論,因要搞創意企業;但另方面不會說到批判,可在培養文化的角度上,評論就是重批判。一不批判就玩完了,因此評論雜誌是很難市場主導的。

區:有時藝術評論很凸顯多元性,所以我覺得很重要一點:《文化現場》過半數是大學生讀的!可以看到我們雜誌對新一代的薰陶。

楊:其實在殺《文化現場》的同時,他們也削了批判性強的《字花》的資助,這是同一個潮流,就是要削掉一些批判的聲音。

何:香港最大的問題,是例如藝發局會單向以市場來思想,所謂文化產業就變成了「文化產業化」,所有事物都變成做生意,變成了一沒資助你就死了。我贊成長遠來說是不用資助的,但每個文化生態有不同階段,香港因為太長時間沒有藝評雜誌了,到我們開始做,要找作者也花了不少時間。只是香港太短視了,不求質素,只看錢。另一種是權威主義:「我畀錢你你仲鬧我!」

記:在外國有雜誌是商業支持的嗎?

何:有些是Journal,大學支持的,但香港沒有。商業支持的也有,例如在內地畫廊很蓬勃就可以了,但這也需要時間栽培。只是內地生態大,我們生態小,他們也需要好幾年時間吧。

記:但香港辦藝評,意識形態又不能進入內地……

何:對,所以一罵LV他們就不給你登廣告了。要進去,必須要配合做點商業的東西。

二月之後,會怎樣?

區:應該會繼續出版,但未必是這個模樣了。我們找到了贊助,會在網頁上增設8-9條頻道,那會在3月27日啟播。

何:出版依然會出版,但我們也在找其他可能性,最令我們有信心是文化界很支持,這令我們像司徒薇話齋:咬住唔放。這也是趙來發的心願。

區:嗯,有件事ADC很錯的:《文化現場》不是我們三人的,那是整個文化界的。

20年藝評歷史

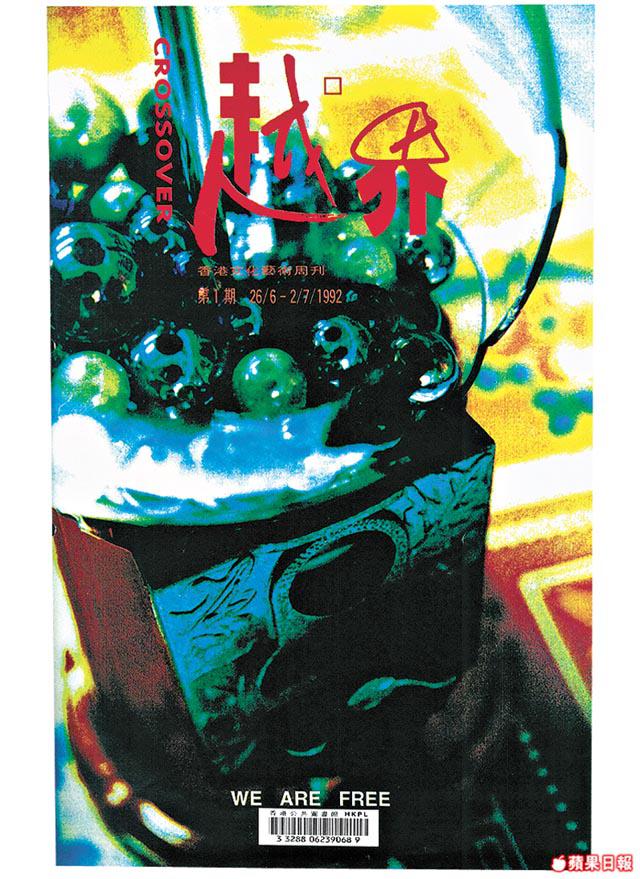

《越界》1990-1993

由曹誠淵出資,以報紙形式月刊推出,因長期虧蝕,出版約3年後停刊。

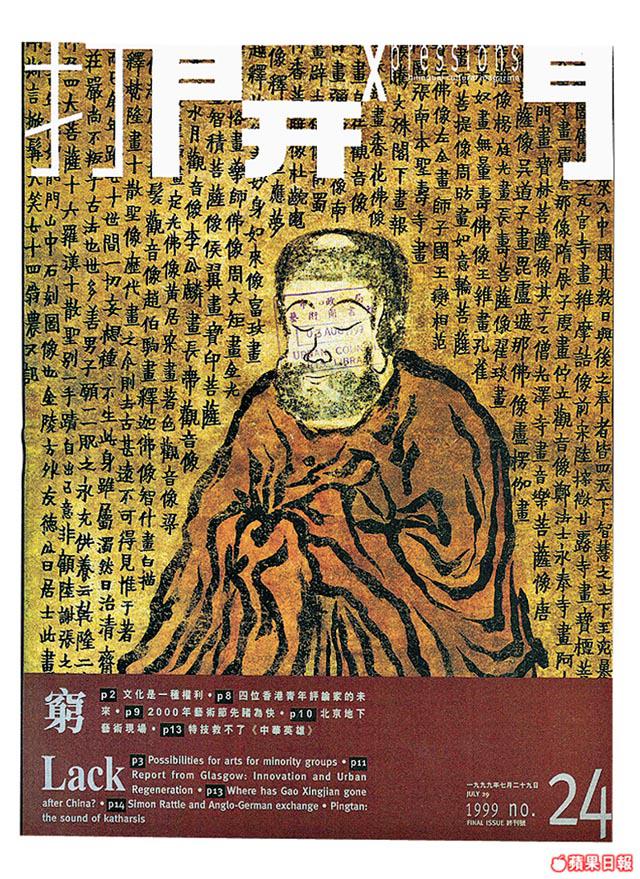

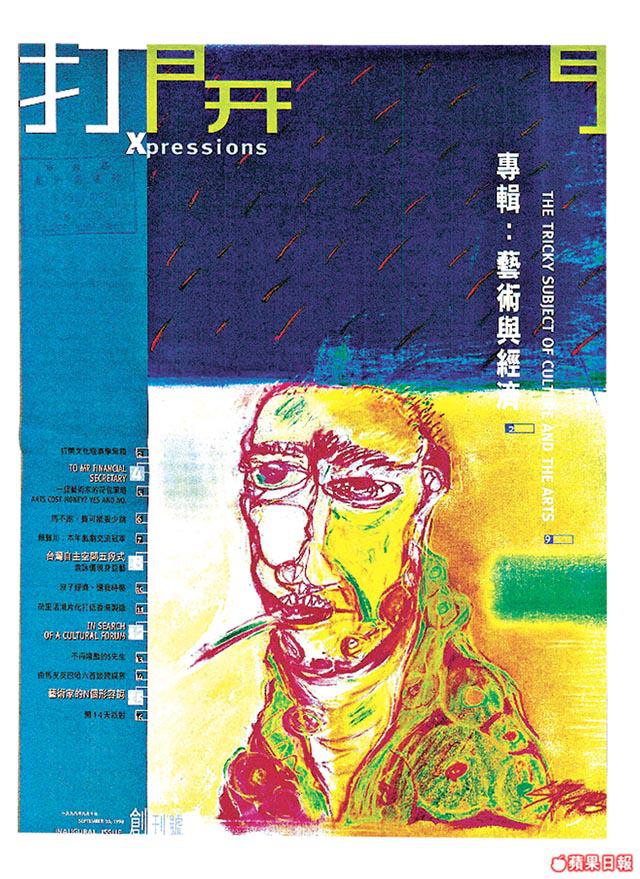

《打開》1999-2000

梁文道主理,藝發局資助。《打開》跳離純藝術評論之範疇,關心社區,攻擊政府論點,甚至批判當年熱烈討論中的迪士尼,下場又怎會好?結果藝發局不再支持,梁文道坦言並沒有作出任何通知。

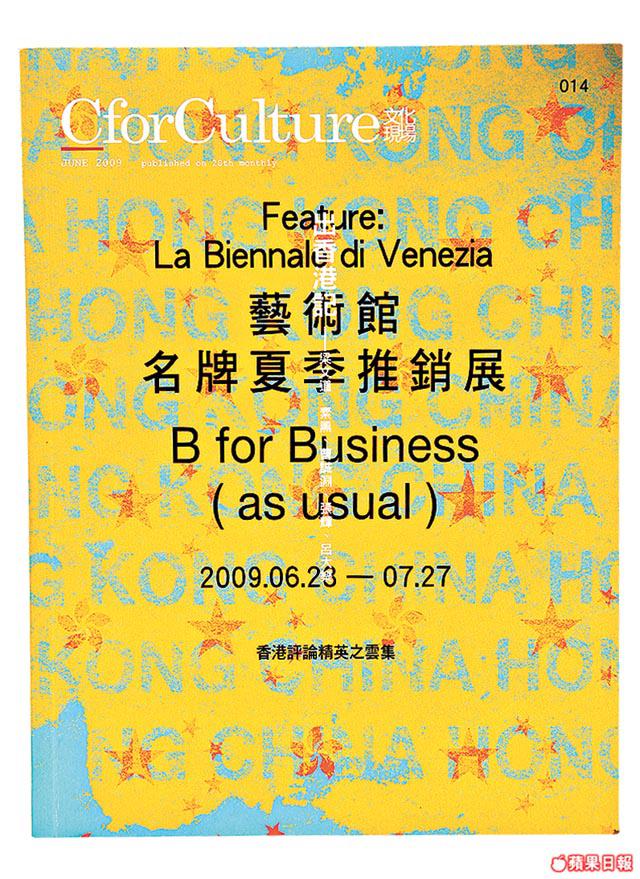

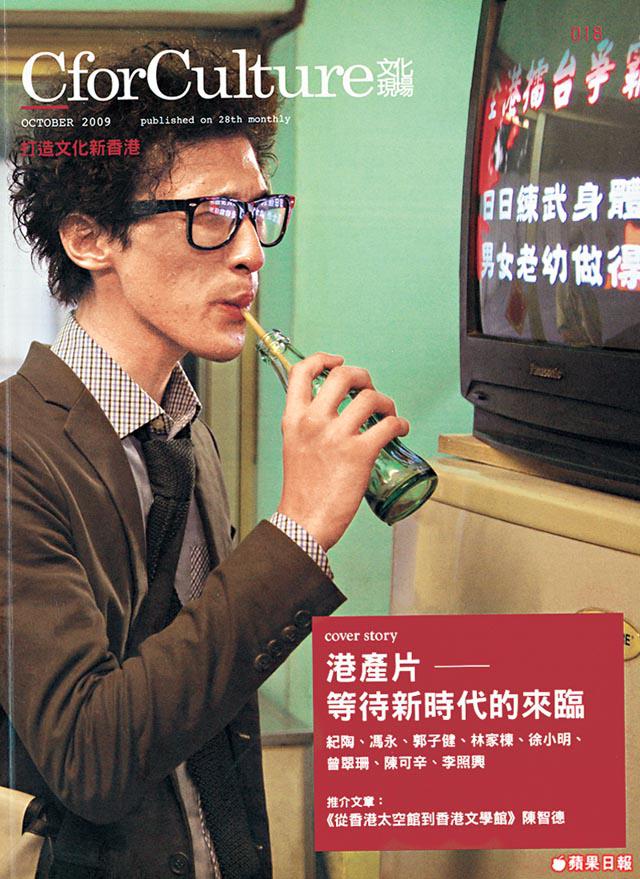

《文化現場》2008-2010

歷史重現,同樣懷疑因敢言而被封殺。《文化現場》的藝評同樣跳出了藝術,而關心社區及世代,專題質素甚高。

惹火一期

政府資助LV來港搞展覽,花了590萬展出一堆「商品」。據記者非正式統計,全港只有本版及《文化現場》作出嚴厲批評!《文》在之後一期即被抽廣告,下場也可以預料。