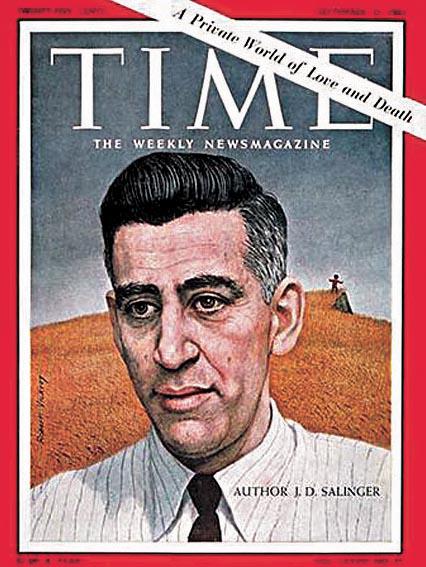

美國20世紀經典小說《麥田捕手》(TheCatcherintheRye)的作者沙林傑(J.D.Salinger)周三逝世,終年91歲。《麥田捕手》在1951年出版,主人公考爾菲爾德(HoldenCaulfield)的反叛和失落的反英雄形象,引起戰後青年共鳴,瞬即風靡全球。一夜成名令沙林傑非常苦惱,為保私隱,他1953年起隱居逾半世紀,直至老死。

出版社經理人HaroldOberAssociates表示,沙林傑元旦後健康突然惡化,周三在新罕布什爾家中自然死亡,「去世前和去世時,都沒有痛苦」。

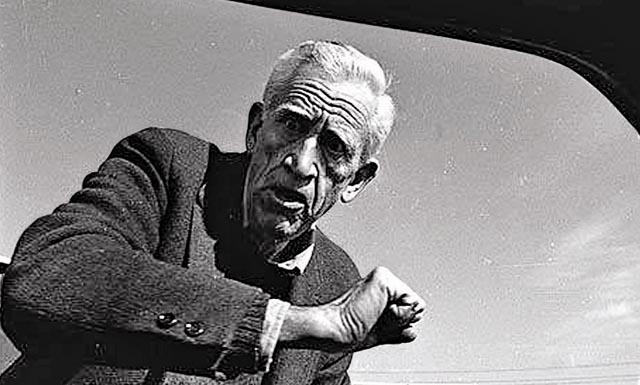

海明威:「天啊,他很有天份」

沙林傑1919年元旦日生於紐約,成長背景和《麥田捕手》的主角很相似,都是來自富裕家庭,年輕時同樣迷惘。沙林傑讀過三間大學都沒畢業,但他很愛寫作,15歲入讀軍校時就拿着電筒躲在被子下寫小故事。1939年他報讀哥倫比亞大學夜間寫作課程,遇上啟蒙老師伯內特(WhitBurnett),開始磨練筆鋒。1942年他入伍,派駐歐洲,從事反間諜工作。

炮火沒有轟碎沙林傑的寫作夢想,他在戰場上常帶着打字機,一邊思考人心深處的渴望與呼喚,「一有時間和找到沒人佔據的壕坑,就會躲進去寫作」。他更結識了戰地記者、後來奪得諾貝爾文學獎的海明威(ErnestHemingway)。海明威看過他的作品後,盛讚:「天啊,他很有天份。」戰後沙林傑回到紐約專心寫作,和許多著名作家一樣,他不時被出版社和報章退稿,但也有成功出版的時候。

討厭私隱被侵 隱居半世紀

1951年沙林傑以自己背景為基礎寫成的《麥田捕手》出版,主角考爾菲爾德甚麼都看不順眼,討厭學校、討厭虛偽的成人世界,成為戰後「垮掉一代」的代表人物,也塑造了美國當代文學最早的反英雄形象。

《麥田捕手》一書充斥頹廢思想和粗言穢語,學術界反應極端,有學校將它列作禁書,但由於主角是很多年輕人的寫照,令青年爭相購閱。迄今共賣出6,500萬本,時至今天,《麥田捕手》每年仍售出25萬本,更是亞瑪遜網站的20本最暢銷書之一,評論指它充份描繪出美國人「永不長大」的夢想。

沙林傑一躍成為與馬克.吐溫(MarkTwain)和海明威齊名的偉大作家。但突然成名,令他深感私隱被侵犯。《麥田捕手》出版兩年後,他就跑到新罕布什爾州一小鎮隱居,鄰居也很少碰見他。1974年他罕有地接受訪問時,形容隱居生活「極之和平,寧靜」,之後就沒再公開說話。在隱居中他繼續寫作,出版過幾本作品。最後一次,是在1962年於《紐約客》發表中篇小說《哈普沃茲16,1924》(Hapworth16,1924)。讀者對上一次聽到他的消息,是去年6月要求法庭禁止一名瑞典作家出版講述《麥田捕手》主人公年老後的作品。

沙林傑在隱居中溘然離逝,當年受到《麥田捕手》觸動的憤怒青年,早已垂垂老矣,許多人也沒有他活得那麼久。

路透社/美聯社/法新社

沙林傑鍾情少女 多怪癖

雖然沙林傑遁世半生,但他絕不是個害羞的人,對異性,特別是年輕少女更有一手,愛情生活多姿多采。

在二戰期間擔任反情報人員的他,1945年奉命拘捕一名叫西爾維婭(Sylvia)的德國納粹黨低層女官員。也許敵對立場正是激情催化劑,兩人幾周後閃電結婚。沙林傑後來曾形容西爾維婭熱情而邪惡,憎厭猶太人的程度一如沙林傑對納粹的痛恨。八個月後熱情燒光,離婚收場。

愛飲尿 吃半生羊肉

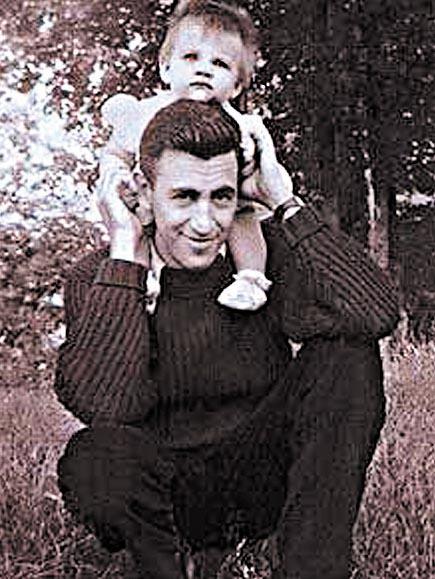

回國後,沙林傑結交不少少女,包括第二任妻子克萊爾(Claire)。她18歲結識已成名的沙林傑,不久同居,兩年後即55年結婚,兩人相差16歲,誕下一對子女。

女兒瑪格麗特(Margaret)十年前出書描述「生活像邪教」的童年,指父親脾氣差,經常投入各種另類信仰,由印度教、禪宗佛教到科學教派都試過,還飲自己的尿,而且總是要家人遵守奇怪的生活和飲食習慣,令到克萊爾精神幾近崩潰,終於在67年與他離婚。

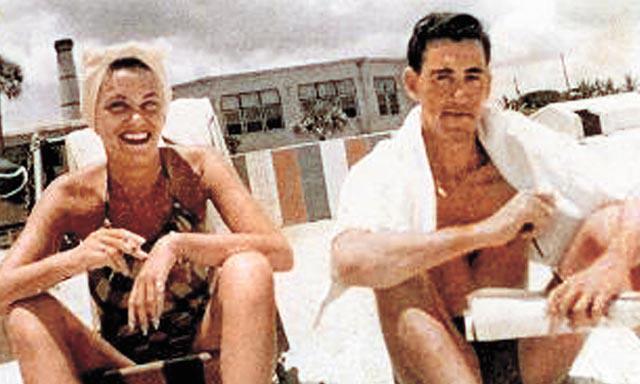

沙林傑始終鍾情少女。1972年53歲的他在《紐約時報》看到18歲耶魯女生梅納德(JoyceMaynard)的文章,寫信給對方。兩人其後同居八個月。

梅納德98年曾出書披露當年沙林傑各種奇怪習性,例如早餐要吃急凍青豆,晚餐則是半生的羊肉漢堡包;若吃垃圾食物會吐。她又指,沙林傑不想生育,因此他倆親熱多數只是口交。

沙林傑在80年代再婚,第三任妻子是小他40歲的護士。

英國《泰晤士報》/《衞報》

話你知:《麥田捕手》揭成人虛偽世界

《麥田捕手》講述17歲青年考爾菲爾德,被寄宿中學踢出校後,不想回家,在紐約遊蕩。其間他看到成人世界的虛偽與荒唐,與自己的單純思想發生嚴重衝突。

考爾菲爾德住進紐約一間酒店,原本討厭沒有真愛的性關係,卻召妓陪他聊天,但因為不肯按妓女要求付額外費用,被皮條客毆打。迷惘的他,又到過夜總會跳舞和溜冰。當他走進一間博物館時,看着一個愛斯基摩人雕像,想到自己死去的兄弟阿利,不禁在生存的意義上掙扎。

唯一能與考爾菲爾德溝通的人,是妹妹菲比。他趁父母不在家,溜回家與菲比談論自己的幻想:他是懸崖邊一個大麥田的守護者,看顧着一大群玩耍的孩子,當他們跑近懸崖,他就要把他們捕住,以免他們墮崖──亦即成人的虛偽世界。

考爾菲爾德覺得這個世界沒有任何價值,值得他認同。在他眼中,人們不是偽君子、雜種、就是廢物。小說後段提到他後來進了精神病院,之後被安排到另一間學校繼續學業。

《蘋果》資料室