有周刊叫他們做「憤青」,有人說他們飯都沒吃飽就出來搞事。聽說上一代的社運人士,在街上鬥至頭破血流,在周報教人整汽油彈,倒不如找兩代「憤青」對談。會面,發現這些「憤青暴民」果然難搞,因為理性上他們思路清晰,感性上他們愛這片土地。果然很難對付。

記者:何兆彬

攝影:陳陶鈞

50後

莫昭如

七十年代社運中堅分子,曾出版《七○年代雙周刊》。現任社區文化發展中心總幹事。

黎則奮

人稱Q仔。七十年代社運人士,後從事過傳媒、開過補習社,現為網台myradio及港台客席主持。

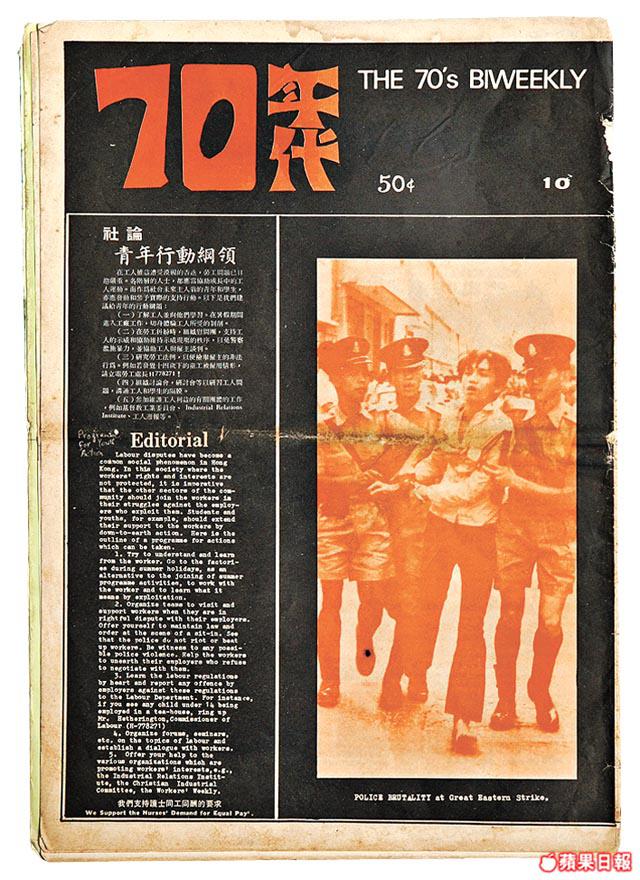

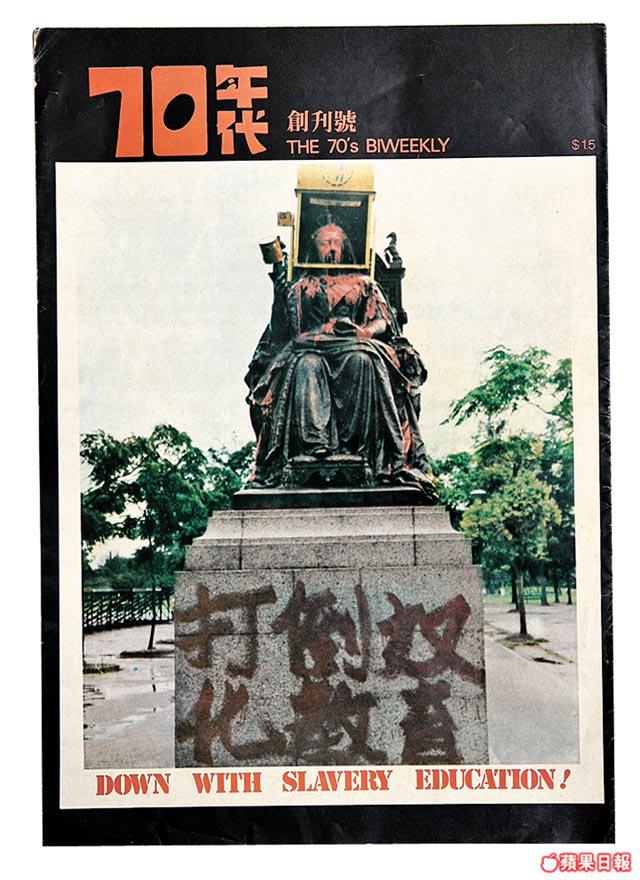

1.七十年代的保釣運動,是香港的火紅時代。

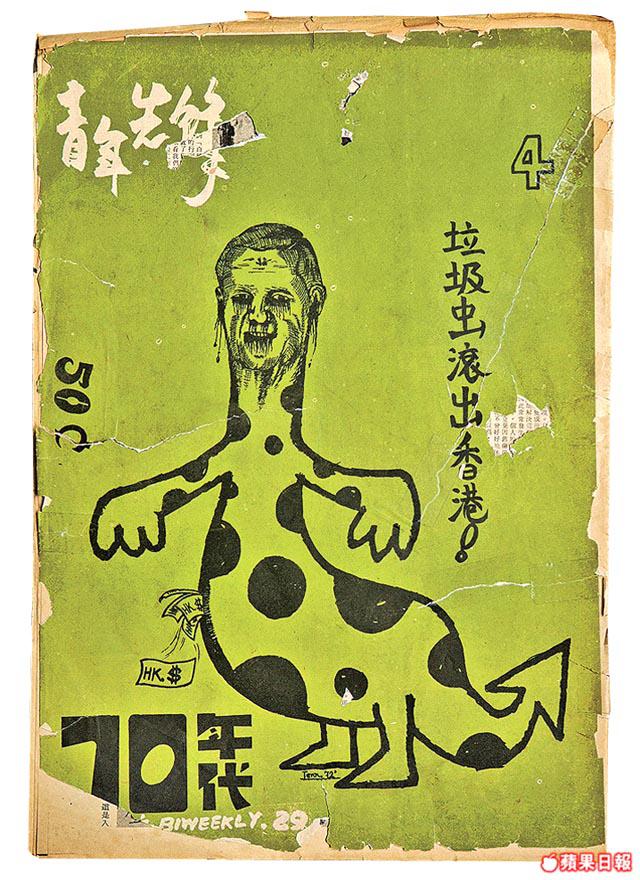

2+3.六七暴動後,全香港開始以「安定繁榮」作理據,打擊任何社會運動。

80後

GerChoi

82年生,現職中學老師。

陳景輝

82年生,評論員,身兼三份兼職。

周思中

80年生,大學文化研究系兼任講師。

黃衍仁

85年生,平面設計師,也創作音樂。

Jaco

84年生,現任旅行社職員。

1月16日有市民拉鐵馬,Q仔:「警方說是犯法。若如此怎麼他們不執法?總不能選擇性執法吧?」

莫昭如很和平

記:我想先問莫昭如有多關心這次運動?

莫:非常關心,但沒有參與過,本來五區苦行時,陳景輝叫我到集會,但當天我太太進了急症室,一去6小時。我也很期待認識他們,但之後我去了緬甸,與一些朋友交流,回來又遇上工作坊,我也病倒了。全程都沒去了,很可惜,就如當年66年我去了澳洲念書,沒有去天星示威一樣。

記:Q仔你去了很多次吧。

Q:幾次都有去。

記:1月16日後,我訪問幾個文化人,與他們談起,有人說「咁都話激?當年莫昭如在《七○年代雙周刊》教人整『莫洛托夫雞尾酒』㖭啦」,這是真的嗎?

莫:沒有啊。人人都知莫洛托夫是甚麼,不需要教吧。

J:不是要溝的嗎?

莫:其實我沒有弄過,不清楚呢。不過有人在石澳試過能不能燒起來。

Q:其實阿莫是很和平的,他連蟻都不會踩死一隻。

J:我想問莫昭如,網上說你有一次挑戰公安條例,用鐵鏈綁着很多人,去警署投案,是不是真的?

莫:不是啊。

J:我在想,若23條立法,我們真的要做一次,效果一定很震撼。

我唔要做Underdog!

Q:七十年代其實有種恐怖氣氛,你一上街就可以拉你,因為六七暴動後立了這條例,本是對付左仔的。當年差人會用棍扑你,你又會還手!好像七七示威,也有記者受傷,差人鎮壓時,群眾起飛腳踢差人自然少不了。

輝:聽說踢威利警司只是個傳說,一腳踢中他是華人之光……

Q:不,這個人我是認識的。

記:有被告襲警嗎?

Q:都沒有拉到人怎麼告?用非法集會已可以告你了。第一次四二○是阿莫組織的,當時警察少,到了第二次都佈防好了,人群依然照衝,結果全都被拉了,被稱為「廿一君子」。

莫:主要是中大的,港大也有一個。

記:阿莫當年是受了甚麼啟蒙,要出來搞社運?

莫:當年風起雲湧,西歐東歐日本墨西哥都有學生運動。全世界的年輕人都在問:為何有越戰?為何有帝國主義?為何有貧富懸殊?為何黑人會被歧視?二戰後的一代都開始問:為何世界會這樣?也有學生誤會了中國是美好新世界的典範。

Q:因為世界大氣候是六十年代美國帝國主義,起因是美國侵略了越南,反戰熱潮導致質疑制度,慢慢變成反資本主義,反資過程中望向東方,中國就好像個新希望,當時連毛澤東思想對外國也有很大影響!當你十多二十歲,世界思潮一直衝擊着你,你會開始思考。「中文運動」是先由中文大學開始的,因為中大一開始就是Underdog!他們要求中文成為法定語文,本來只是說說,但阿莫《七○年代雙周刊》就把它化成行動了!這衝擊到英國統治,之後就發生保釣事件了。頭幾次港英都是用鎮壓的方式,掀起群眾激憤。後來港英就變招了,派了兩個舞女來,穿着白恤衫戴黑Bra,集會焦點就落在這裏。這次運動,他們很成功能結合議題與民生,但最後衝着整個制度:政府能過是因為小圈子選舉,小圈子選舉是因為有中共在背後。

殊途同歸高鐵黨?

記:剛才莫昭如說當年的年輕人問:「這世界怎麼會是這樣的?」、「認為有人誤會了中國是美好新世界的典範」。大家問的似乎還是這兩個問題?

莫:不相信中國是美好的,是部份人。保釣到了後來,人們是有分歧的,部份人如程翔是絕對認同中國政權,直至毛澤東死了、四人幫倒台,他們是跟着政權一直轉移,跟華國鋒、跟鄧小平……

Q:因為保釣是個民族議題,後來就很容易變成了保家衞國,認同政權,主流變成了毛派。但運動本身無可避免是反資反殖的,因過程中你會了解到這是制度上的問題,甚至認為要與世界的革命聯合……

莫:我也有個問題去問問他們,開始時我們是不同的人走在一起,搞中文運動,後來關心盲人、反殖示威。當年有些人參加過保釣,也不是那麼反資,如何俊仁,他們是自由民主派(LiberalDemocrats),部份人因九七問題組成港同盟,部份成了壓力團體,到最後整合成政黨。現在我們有個新的民主運動,你們是會與黨派結盟或怎樣發展?

J:高鐵黨?

眾:(沉默)……

記:你們是運動的核心分子,可有受過甚麼壓力?警察可有找你?

J:沒有吧。

Ger:以前試過,但近日我很溫和嘛。天星碼頭時,何來把鐵欄剪開,當時我在她附近,後來就有警察上我家,問我媽,又叫我到警局,說我涉嫌犯事。他們以為這樣就嚇倒我媽,但她不會這麼容易被嚇倒的,這次我還把弟弟都帶去了!

輝:我有個問題。我們這一代參加社運是沒有問題的,但上一代會跟我說:你唔知o架喇,這些事很污糟。我媽的同事每次都會問我:「你有沒有收錢?」因為她們一代在國內有收錢嘛。上一代會怎做呢?他們總跟我說:你不明白的……

Q:我爸很早就死了。至於我媽,她做洗衣的,工作很忙,我又常不在家,鬼知你咩!

莫:這令我想起當年保釣時,有朋友絕食,媽媽會來現場哭訴,這就變成頭條新聞了!例如「阿媽威脅跳海」,給你壓力。至於我,五四被捕時弟弟也被捕了,我家庭不富裕,但因此,我弟弟很快就被安排到了加拿大念書了!

從愛國到愛街

記:我想回到起點,剛才問你們怎麼會出來搞社運,如果我說你們心中的問題是:「這個世界怎麼是這樣的?」這樣說有沒有簡化了你們的想法?

Ger:我想我還小時就知道了,因為經歷過六四。當年我8歲,但整個社會氣氛是記得的,回到學校是佈置得像個靈堂,老師都戴了黑紗,那時候我就知道:有甚麼事發生了,所以從小我就沒有認為世界是這麼簡單的。

中:我聽過一個講法:七十年代搞運動的人是在想中國,八十年代的範圍縮窄了,只想香港,到了今天我們再縮,只是一條街一個碼頭!這講法是說笑的,但令我想起一些問題,Q仔你說到反資反殖,所以要另找出路,我想六四後東歐的共產像雪崩一樣,資本主義似乎贏了,但不是啊,我們近年看到金融海嘯等等,問題還是很多。有人問我,若給你掌權,你會怎樣?但,是不是我不會搞,就連問的資格都沒有呢?

記:你心中是有甚麼不安,令你站出來?

中:這是個「我是誰」的問題。跟陳景輝相似,大概是利東街時,我開始會問:除了說「香港水深港闊華洋雜處」,我答不到其他。要待我參與運動後才感受到,就像土地是自己耕過才感受到是自己的。

Q:你說得對,呂大樂剛寫了一篇文章,他就說自己沒有這種感覺。我對這次運動有很高的評價,因為這次大家把香港的問題全都抖出來了,也令大家見到,政黨政治已解決不了問題,而這正影響着每一個人,叫他「新民主運動」或甚麼都好,它會影響我們未來十多二十年的政治發展。

輝:通過甚麼矛盾來醒覺,在這時代很關鍵的,是它有很本土的意識──起碼你會問自己生活在甚麼地方。近日長毛總結這次運動為一個「地標政治」,他問:你這次天星,下次菜園村,但最低工資這些問題點搞呢?其實我覺得是相反的,我們找一個地方,去找它的歷史意義,和它發生關係,回到我們的根我們的土地。

記:有個流行說法:喂,那現在是不是舊東西都不能拆?

輝:當然不是。用菜園村做例子,那旁邊有石崗軍營、有回收車場,要建車廠其實可以建在旁邊,如果談皇后碼頭,我們的要求就更卑微了,我們在「摩地大廈」之中,只是想留一塊豆腐膶。

仁:現在我才聽到大家談成長經歷,我年少時,家中也沒有談這些。但我17-18歲時認識了社運人士,最初是關心西洋菜街,那時開始與警察有接觸。

擁抱多元化

記:你最想改變甚麼?

仁:太多了。基本上我覺得整個社會都悶到黐線,當然悶後面有很多壓迫。

莫:其實保衞天星皇后,是因為全球化令我們的消費都變得一樣了──麥當勞、Starbucks,在這過程之中,我想我們要擁抱多元化。

記:我想問問,當年傳媒打擊社運打擊得厲害嗎?

Q:當年有份《今夜報》,那是出於意識形態的問題,他們喜歡醜化我們。主流報紙也是意識形態問題,因為六七暴動前報紙是左右分明的,不是親國民黨就親中共,但之後就有港人意識的《明報》,「安定繁榮」這名詞就是港英發明的,所以整個七十年代都這樣。但現在情形更差了,部份報紙是與國內勾結了,銳意醜化社運的主要是××集團跟Y報集團……

莫:當年我們就是因為頂唔順這些報紙,才出來抗衡,推出《七○年代雙周刊》。全世界的社運都這樣。

記:莫昭如認同如今比以往差嗎?

Q:他當然認同啦!因為以往他們是看你不順眼,沒有政治動機,如今是黑勢力與中共結合嘛。例如04年,沒有人搞得掂兩支咪(毓民大班),但×××就說「我搞得掂!」他當然收了很大利益,這是黑社會的運作方式。

莫:這令我記起當年有份《星報》,那記者找新聞每天都打給我,我有一次說:我會找一隻豬去參加區議會競選,結果也做了頭版。

記:有個說法:「制度外是不能解決問題的,要進制度內」年輕人已決定不進制度內嗎?

仁:其實恰恰相反,這次就看到制度外我們能發揮作用!