重看動畫《再見螢火蟲》,依然感人,伸手不見五指,見螢火蟲飛舞,照耀荒野,既浪漫又凄美……不過不好意思,今天要拆解螢火蟲真身,素顏的牠樣子醜陋似異形,沒螢火化妝掩飾的牠只是條可憐蟲,燈熄了,十日內若未能及時交配,就白白浪費一生。

記者:郭佩韻

攝影:林栢鈞

模特兒:Kinki@Puremodels

鳴謝:香港昆蟲學會

香港四季皆可賞螢

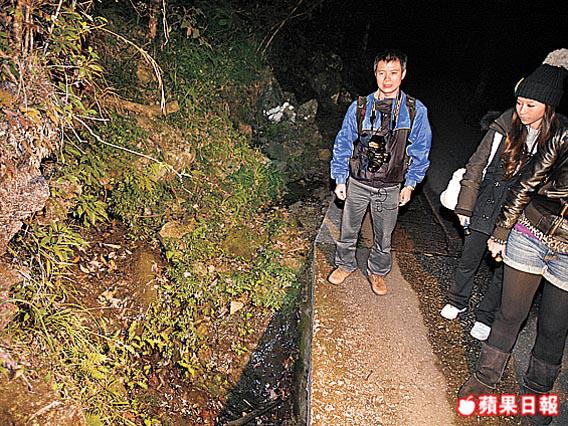

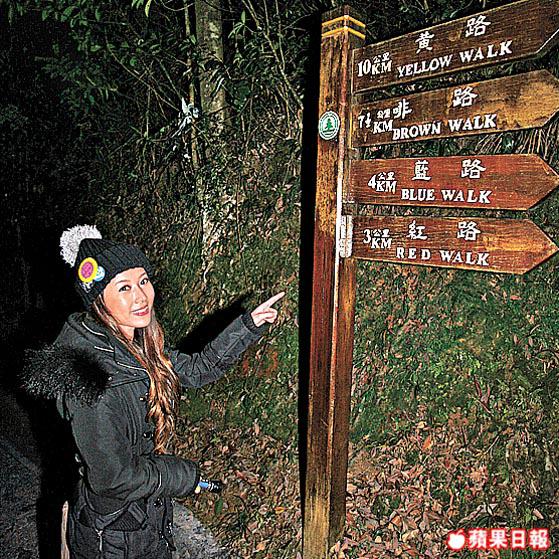

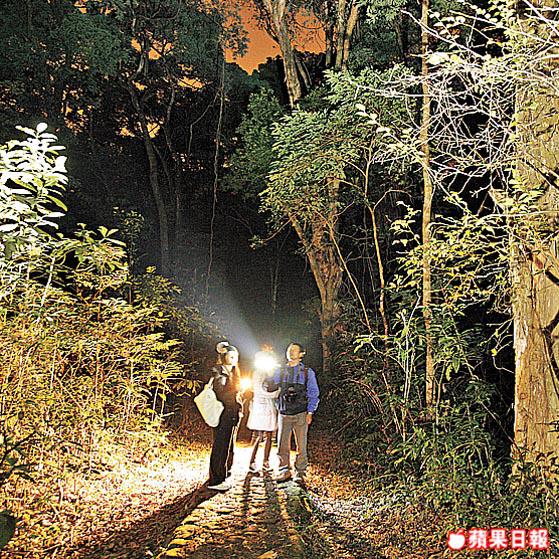

鋸角雪螢,好有型的名字,過往只在台灣海拔1,000至3,000米高地出現,1月11日有報道指香港首次發現這螢火蟲蹤影,把存活在港而有紀錄的螢火蟲品種增加至16種。香港四季皆可賞螢,香港昆蟲學會會長饒戈說:「初行夜山者,大埔滘自然護理區是最合適地點,5月至6月及11月是最佳賞螢期,1月至2月天氣冷,數量會減少,但至少也見到發光幼蟲。賞螢不是越夜越好,夏天夜短日長,傍晚七時多才開始有螢火蟲出沒,秋冬季六時入黑,如果好彩,行一小時山已經見到螢火蟲飛舞。」自然護理區的山路算易行,路面經過修葺,又有路標指示,謹記帶電筒傍身,因為山路間中會出現隙縫,踏空隨時扭傷。拍攝當晚,一行人竟遇箭豬,嚇得模特兒僵立原地,饒戈:「箭豬通常行孖咇,遇到牠們,謹記站定勿動,箭豬自會走開。」果然,模特兒不動,箭豬就在其胯下捐過,場面搞笑。沿路每聽到流水聲則要留意,即附近有引水道或小溪,表示多螢火蟲幼蟲出現,但別亮電筒,漆黑環境下才能看到一堆堆發光幼蟲。我替幼蟲呼籲大家,拍照可以,但別多手觸碰,以免破壞生態環境。

螢火蟲之最

香港可找到16種螢火蟲,在大埔滘自然護理區則可找到7種:

1.最罕見:鋸角雪螢

特徵:觸鬚呈鋸齒狀,前胸板半圓形,中央背板紅色,於寒冬成蟲而得命。

發光器:腹部末端有四點發光器。

出沒時間:10月上旬至1月,入黑後八時最為活躍。

分佈:中國、台灣及香港。

2.最光:窗螢

特徵:觸角呈鋸齒狀,黑褐色,頭部縮入前胸背板中,複眼大,身體長大。

發光器:橫形,位於第六及第七節腹板。

出沒時間:10月下旬至12上旬,日落後1小時現身。

分佈:鳳凰山、大帽山及大埔滘。

3.最大:扁螢

特徵:體長約有18至21毫米,觸角短小,身體呈黑褐色,複眼巨大。

發光器:為點狀,位於第七節腹板的兩側。

出沒時間:10月下旬至11月下旬,日落後半小時現身。

分佈:大帽山及大東山。

4.最常見:橙螢

特徵:體長約12至15毫米,背面全橙色,觸角短。

發光器:橫形,位於第六及第七節腹板

出沒時間:10月下旬至12月初,日落後25分鐘現身。

分佈:大東山、大嶼山昂坪、大埔滘。

5.最弱光:雙色垂鬚螢

特徵:雄性8至9毫米,觸角發達,但雌性有17至20毫米,似蛆蟲,不懂飛,二者只能發出微光。

發光器:點狀發光器,雄性發光器位置不明顯,雌性則在第七腹節兩旁。

出沒時間:11月最多,12月就幾乎絕迹。

分佈:大埔滘、深水灣。

發光為交配

為怕迷路,所以螢火蟲發光?錯!饒戈:「發光有三大用途,最重要是尋找交配對象,雌蟲用光訊號吸引及答應雄蟲交配,不同品種螢火蟲的螢光顏色和閃光頻率不同,不會出現錯配;其次是捕食,某類雌螢用特異閃光訊號吸引雄螢,將之捕食;第三是警戒防禦,某類螢火蟲被捕食時,能發光兼釋放有毒或難聞化學物質,令捕食者聯想自己為難吃獵物,也有研究發現螢火蟲被捕食時,會發出沮喪閃光訊號,警告其他同類。」

為何發「冷光」?

1.發光器通常位於成蟲腹部第五至第七節,幼蟲的第八及第十節,形狀分帶狀、圓形、V字、C字形等。

2.發光細胞內含螢光素和螢光素酶,螢光素分子在螢光酶催化下,由三磷酸腺苷激活,與氧分子結合,氧分子沿呼吸氣管通往發光細胞,就發出螢光。不同品種螢火蟲的發光光譜不同,但多數在黃綠色域內。

3.發光機制效能極高,差不多將全部能量轉化為光,只有極少熱量產生,所以稱為「冷光」。

幼蟲期食蝸牛

螢火蟲是甲蟲一種,由卵漸進成幼蟲,再成蛹最後成蟲,由卵成長為幼蟲,稱為一齡幼蟲,然後每次成長都脫一次皮,長出新殼,首次脫皮,稱為二齡幼蟲,餘此類推,最後一次為終齡幼蟲,之後便會化成蛹,慢慢長出翅膀,約十天後便可羽化成蟲。幼蟲時為捕食期,多以蝸牛為食糧,進食時間長,需要通宵取食,吃累了便留在殼中休息,視乎不同品種,牠們會在水邊苔蘚類植物的莖葉間、樹縫及石隙等產卵。

每次生產幾十至幾百粒卵,30天內變成幼蟲,是為一齡幼蟲。

幼蟲期不斷尋找食物,吸取養份成長,夜裏找蝸牛和蚯蚓吃。

大部份螢蛹都曉發光,可自由活動,能爬一段距離,稱為「離蛹」。

成蟲長出翅膀,限十天內四處覓對象交配,十日內交配不成就會死亡。

台灣發光菇

世界上只有螢火蟲曉發光?又錯了,饒戈:「海洋中,很多生物依靠體內共生的細菌或藻造成發光效果。香港海域在三四月常出現發光的藻,走到漆黑海邊甚至乘船到光害較少的位置,會見到浪花邊緣發出的光芒,這就是俗稱的夜光藻,另外亦有發光的蕈菌。」網上曾有人拍到發光菇菌類相片,是在台灣發現發光的真菌,外形有點似水母呢。( http://www.cyberxfiles.com/cyberx/redirect.php?tid=7734&goto=lastpost)