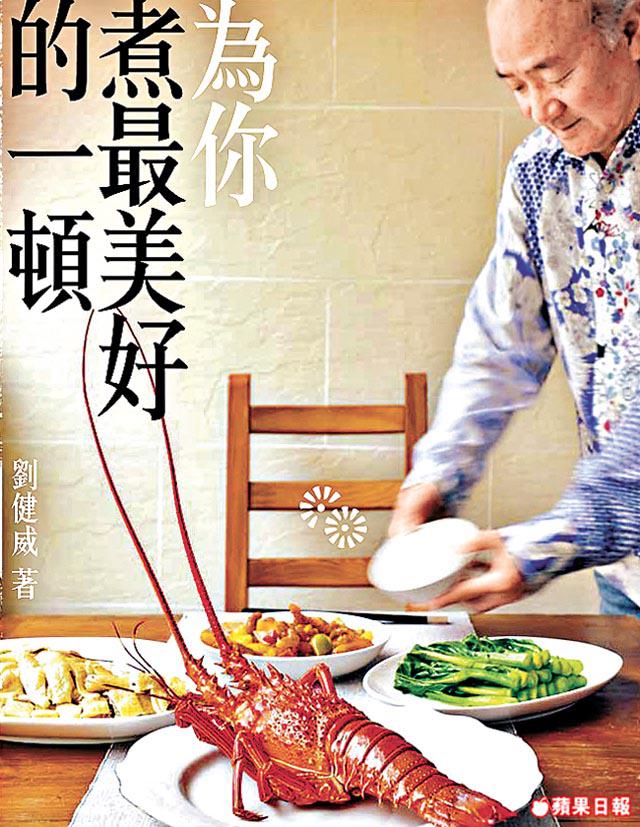

劉健威出新書,唯靈及歐陽應霽寫序時都提到劉翁快人快語。果然如此,由吃談到政府到地產商,他都有話直說。因為珍惜,我們才去學吃;因為珍惜,才對不公義開罵!訪問中劉談到理想:「珠三角一帶有魚米之鄉之稱。這麼一塊土地完全工廠化後都沒法救了。但仍留有些農家菜,我最想去探訪,歷史無法挽留,但是否可以保存一些記憶呢?」

記者:何兆彬

攝影:伍慶泉

蘋:蘋果

劉:劉健威

霽:歐陽應霽

時間浸出味道

蘋:兩位不同輩份,點解咁啱傾?

劉:我七十年代就認識他爸爸,30年了。當年大家都在文藝圈,我在寫藝評……我也沒有輩份的觀念,他爸爸高我一輩,沒理由我又高阿霽一輩嘛。

霽:對,大家有些共同朋友,一起出來吹吹水,飲飲食食,就認識了。

劉:因為香港的文藝圈子沒有很大,大家一直知道對方在做些甚麼。近年大家都比較多講飲飲食食。

蘋:嗯,「阿齋」以前也沒有寫食嘛?

霽:對,我真正寫得食來,是03年的事嘛,這也確實與沙士有關。因為當時我正在做第一本關於吃的書《半飽》,內容關於自己炒一碟菜。自己一直「為食」,沙士期間一直困在家裏,很壓抑很悶,那一天我就去到麥奀記,平日爆滿的地方竟然沒人!我就想到,這些東西會不會有一天都消失了呢?雖然我是香港長大,但對香港食物也沒有很認識。我是這樣才開始寫《香港味道》的。

蘋:看你們的經歷,是否寫文字的,很多都是寫了好些其他東西才開始寫食?

劉:我想,搞文化的人愛食物是很正常的,因為你都熱愛生活。古如蘇東坡,至近期一點的張大千,都是美食家!當然,年紀大一點對食物的體會會深一點。

霽:也因為經歷下來會感受到食物的變化,「以前味道唔係咁o架喎!」會想到未來,又會想到從前、今日。

劉:嗯。也同時因為經驗和時間浸出來。像六十年代你問我「葡國菜」,我一定答你沙利文啦。但後來朋友AnnabelJackson寫了兩本澳門土生菜的菜譜,他就談到原來葡國菜都分三種,一是正宗葡國人做的,如Antonio's;二是澳門土生葡國菜;三是廣東人做的,如沙利文,葡國人吃會啼笑皆非的!這些知識要經過多年累積。

食物的呼喚

劉:唔到你唔信。吃很講緣份,有時刻意去求,未必吃得好,但偶然得到反而很驚喜!

霽:自小為食,後來是怎麼有一刻想到,我是應該投身這個行業呢,就是在不同的場合,你去到一個餐廳──你也沒有做過功課,但感覺有把聲音Call你入去吃……(蘋:這麼神妙?)是真的。有時怎麼約了朋友,走到這裏就停步呢?吃出來又很滿意的。三番四次之後,就認定自己是有一種能力。這不是一種理性分析,而是有把聲音在Call你!我沒法解釋。

蘋:好像一種宗教經驗!

霽:好像去京都,我要去吃一個親子飯,拿了地址帶了地圖,去到怎麼找了一個鐘頭都找不到呢?我是不放棄的人,我老婆可就慘了。到了最後,過了一個鐘頭才找到。像個考驗。

劉:這種價值不是別人能明白的。我也試過在紐約,有個女性朋友陪我,為了找一間Pasta,行了40條街!

霽:對我們來說,吃是十分重要的一件事。尤其年紀大了,不能一直在街上捱風雪呢。年少時都不會訂位呢。

蘋:劉翁,我記得你寫過在香港吃過一頓分子美食,與林行止意見南轅北轍(林行止大彈),這方面的經驗你怎解釋?

劉:那一頓是PierreGagnaire跟狄思(HerveThis)合作的。很奇怪,我也很想問問蔡瀾,怎會這樣?這件事很難比較,因為第一他吃第一晚,我吃第二晚;第二是味道關於你事前吃了些甚麼,影響了味覺;第三是心理因素,在座一句說話都有影響,或第一道菜味道不好,或環境怎樣、夥計表現欠佳等都有關。服務行業很敏感。當晚未計加一,也要$4,800一倍。Pierre我吃過幾次,他不留痕迹,味道很自然細緻、豐富,但林行止覺得味道很怪,我也搞不懂。

霽:我吃的是之後幾晚,不是師傅做的。因此沒有期望,感覺反而是舒服的,會欣賞花了這麼多心思。其實Pierre曾在公開場合說過,他做的不是分子美食,而吃只有兩種,就是好吃與不好吃。大師即是大師,而且內行人才有資格說這種說話。

蘋:這樣說,是否想把自己與他們分隔開來?

霽:也不是,我是提醒大家,不要有太多包裝。

劉:我是他也會這樣做,好多人是搵食,掛個招牌就來了。

蘋:感覺就像後來人人都叫私房菜時,你的感覺吧。

劉健威說建議大家去FatDuck,先不要去ElBulli。「我去過兩次,第二次只吃了一半。去得也辛苦,第一次我包的士去,車費已要300歐元了。吃到半夜1:30am,返到酒店已3am了。」

bethere在現場

霽:有時去到外邊,就不要扮代表了,任由別人支配吧。讓他們拿出最好的,我想bethere是在重要的,這是飲食教我們的,你不在現場就沒有發言權,就像你不在立法會前面,你就沒有權批評那些八十後,說對或不對。所以上星期五(1月8日)我怎都要去立法會前,知道到底發生了甚麼事。

蘋:你在專欄寫到「鼓勵小朋友們打包,離家出走勇闖新天地」,也真的是很開放。

霽:不是說自己年輕過,所以鼓勵年輕人,而是我們知道這個社會要進步──像分子料理,除了MolecularGastronomy還有一個詞,叫ProgressiveCuisine,就是要進步。年輕人搞嘢,分子料理也是搞嘢,同樣是搞嘢,做人如果不搞嘢,咁為乜呢?

劉:我也是永遠對自己有期望,永遠是想搞更多嘢。有時老婆會問我怎麼不開心,也是因為我還想搞些事,有些人妥協了,但我對自己還有期待。

霽:有件事很重要的,就是在香港很難找到前輩。在很多地方都有傳承,但在香港,有些人你根本不想與他被聯繫上了。另外有些人,像劉翁,我同佢啱傾,就看大家有沒有機會擦出些甚麼。我倆的分別,是他會辦餐廳正面面對群眾;而我則是打游擊。

劉:正如他所說我喜歡正面衝擊,當中較有意思當然是曾灶財,改變了很多人的看法,也激怒了很多人。我常想,還有甚麼好玩的,反正我也不理別人的看法。

霽:隨着生活經驗,也要放低一些潔癖。我們總是會覺得自己潔癖,心態上不想與別人連結……

劉:就像我這本書,以往會想「有麝自然香」。現在則會想到,做Marketing就做吧。

地產商治港?

蘋:劉翁怎麼去理解剛剛我們抗爭的年輕人?

劉:你要知道,香港在七十年代是個火紅時代,那時候全世界的年輕人都充滿理想,美國有Hippies、反越戰,日本有學生運動。但到了七十年代末開始都沒有了。如今有些年輕人出來,講些與主流不同的價值,也許我已老了,未必完全接受,但這是新希望!香港再開商場已沒有意思了。香港有一兩代人沒有理想,那是很痛苦的,完全被建制/主流價值牽着走。

霽:所以有這些小朋友出來,是香港的福份。我近幾天看到MTR的「聲明」,我越看越心寒,玩中文玩到這個地步!他寫到:50、60、70、80,高鐵到底為誰建呢?他寫到80的字體最大,這是挑釁,在對抗整件事。這令我很反感,你可以天天去買全版廣告……這兩個星期真係撩起我把火!

劉:以曾蔭權為首的建制,怎可以去批判這些年輕人呢?你一生都未有過夢想,由寂寞的推銷員到打好呢份工,都係打工仔!難聽就係北京的傀儡。你一生都沒有夢想,該去反省一下吧。

霽:MTR的廣告還說拆了菜園村,可以以後在上面蓋個新的農地,種種菜,你知道這等於說去商場買有機菜,不是同一回事!像Heritage1881我真係把幾火!

劉:這實在很離譜,政府怎可以把一個古蹟,賣給商家呢?租50年,跟賣有何分別呢?!

霽:而且還竄改了歷史,水警基地原本是1884年啟用的,但為了就個「4」字,改了做1881。

劉:其實大家忍了好久。政府怎麼這麼怕地產商,到底是否地產商治港?我有個朋友,曾在消委會工作,92年就想監管售樓說明書,但受了地產商壓力,至今還做不出來。一生人最大的消費,就是買樓,你可以跟我說天空有幾千呎,但卻不能告訴我WalltoWall有幾呎!消委會這樣都做不到,最好關了算!高地價也影響整個飲食文化,因為營運成本太高,很多人就惟有偷工減料。

霽:所以是由地產商,一層一層的教壞下面。因此業主也從來不會善待租客。大地產商做多少善事,建多少大學,都沒有用的。我近年因為知道很多食店運作的那種凄酸法,實在不想寫出來。

劉:民憤很大!我寫過公開信給李嘉誠,因為他說香港再咁搞法就離開了。好像覺得他在施恩給大家,喂,是香港栽培你出來的!本末倒置嘛。這個人太成功,太驕傲了。怎能不官商勾結呢?你去看看數碼港!

霽:朋友們去過數碼港的有趣展覽,但裏面的公關叫大家不要太着力去寫,因為怕太多人去,會搞壞環境!我平日也是斯文人,但談到這些也會拍晒枱。