繼意大利大導演安東尼奧尼(MichelangeloAntonioni)、瑞典電影大師英瑪褒曼(IngmarBergman)之後,執導過《慕德之夜》(MyNightatMaud's)及《克拉之膝》(Claire'sKnee)的法國影壇大師伊力盧馬(EricRohmer),昨日與世長辭,在近90年人生中,盧馬留給影迷一系列清新雋永、哲理深遠的電影傑作。

全球無數看過《三分鐘戀愛》(TheBakeryGirlofMonceau)、《慕德之夜》(MyNightatMaud's)、《克拉之膝》或《午後之愛》(LoveintheAfternoon)的影迷,無一不為導演伊力盧馬昨日的死訊感到心痛悲慟。享譽國際的法國電影大師伊力盧馬,香港時間昨日(法國時間前日)在巴黎逝世,終年89歲。

一星期前已留院

法國電影監製MargaretMenegoz昨日向法新社公佈了這個令全球影迷傷感的消息,據盧馬的家人表示,伊力盧馬一星期前已留院,但並沒有交代他的死因。伊力盧馬07年完成最後一部作品《牧羊人之戀》(RomanceofAstreeandCeladon)時原定參加威尼斯影展,但在影展舉行前,他已去信大會主席「請假」,因健康問題缺席電影宣傳活動。

薩爾科齊致悼辭

伊力盧馬與較年輕的杜魯福(FrancoisTruffaut)及尚盧高達(Jean-LucGodard)曾是法國新浪潮電影的中堅分子,自60年代開始以寫實而細膩得近乎文學創作的手法,拍下多部探討道德、愛情及人際關係又不失青春浪漫感覺的經典電影。

法國總統薩爾科齊昨日對伊力盧馬的死訊大表惋惜,並公開讚揚這位不可多得的影壇大師,他發表聲明表示:「伊力盧馬是偉大的電影大師,他的電影是關於文學、繪畫、劇場和音樂,充滿個人的獨特風格,將流傳永世。」

人物誌:電影評論家執導筒

1920年在法國南部出生的伊力盧馬,曾是記者及文學教授,50年代與杜魯福、高達等擔任法國電影雜誌《電影筆記》的影評人,57年他與查布洛(ClaudeChabrol)合寫希治閣(AlfredHitchcock)的作品論述,58年更接任總編輯。

當這群日夜浸淫在戲院的電影狂熱分子,正式掀起波濤洶湧、影響深遠的法國新浪潮,盧馬與杜魯福等紛紛拿起攝影機當起導演來。盧馬幾十年來仍身體力行,以小成本、小格局的製作方式,向世人示範一套自給自足的拍攝方法,從而確保創作上的獨立自主,不受市場干擾,他於01年便曾獲威尼斯影展頒發終身成就獎。

電影風格:細緻優美具文學韻味

伊力盧馬是法國新浪潮的重要先驅之一,代表作有《六個道德的故事》系列電影、以四季為主題的愛情片以及「喜劇與箴言」三大系列等20多部長片。他的作品充滿寫實風格,常離不開喋喋不休與漫漫長路,影像風格簡約而輕盈,畫面上卻有不少細緻優美之處,並散發着古典文學韻味,同時也不乏精警對白。

盧馬的電影主題多離不開從愛情、人際關係,帶出複雜而曖昧的道德兩難,至07年的遺作《牧羊人之戀》,仍運用最原始的電影技巧,拍出復古的作品,也貫徹其少用電影配樂的手法。撰文:張一明

盧馬部份重要作品

《牧羊人之戀》(RomanceofAstreeandCeladon)07

《花都無間》(TripleAgent)04

《貴婦與公爵》(TheLadyandtheDuke)01

《秋天的故事》(AutumnTale)98

《夏天的故事》(ASummer'sTale)96

《巴黎的約會》(RendezvousinParis)95

《冬天的故事》(ATaleofWinter)92

《春天的故事》(ATaleofSpringtime)90

《我女朋友的男朋友》(BoyfriendsandGirlfriends)87

《雙姝奇遇》(FourAdventuresofReinetteandMirabelle)87

《綠光》(Summer)86

《圓月映花都》(FullMooninParis)84

《沙灘上的少女》(PaulineattheBeach)83

《侯爵夫人》(TheMarquiseofO)76

《午後之愛》(LoveintheAfternoon)72

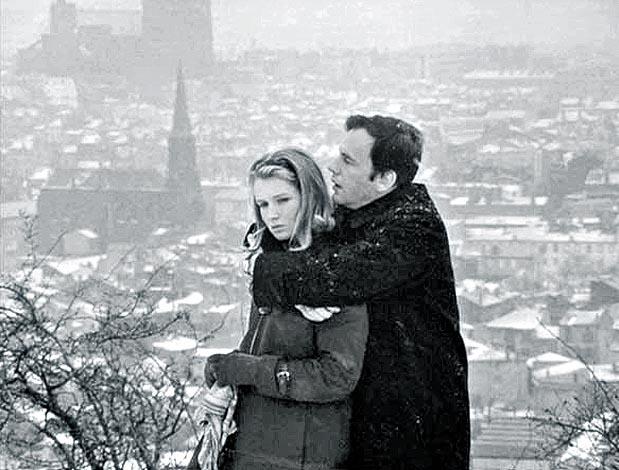

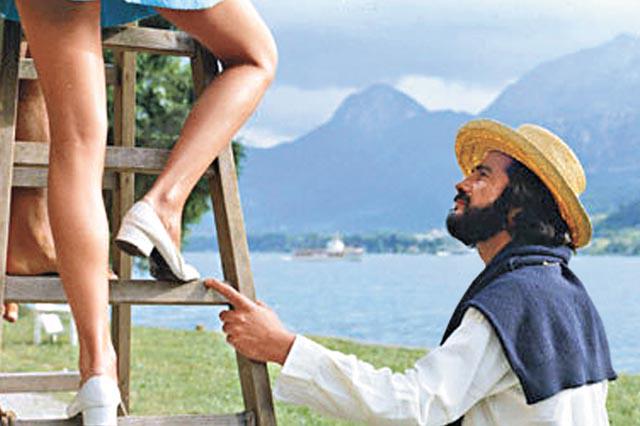

《克拉之膝》(Claire'sKnee)70

《慕德之夜》(MyNightatMaud's)69

《床上故事》(LaCollectionneuse)67

《愛情短跑》(Suzanne'sCareer)63

《三分鐘戀愛》(TheBakeryGirlofMonceau)63

資料來源:imdb.com