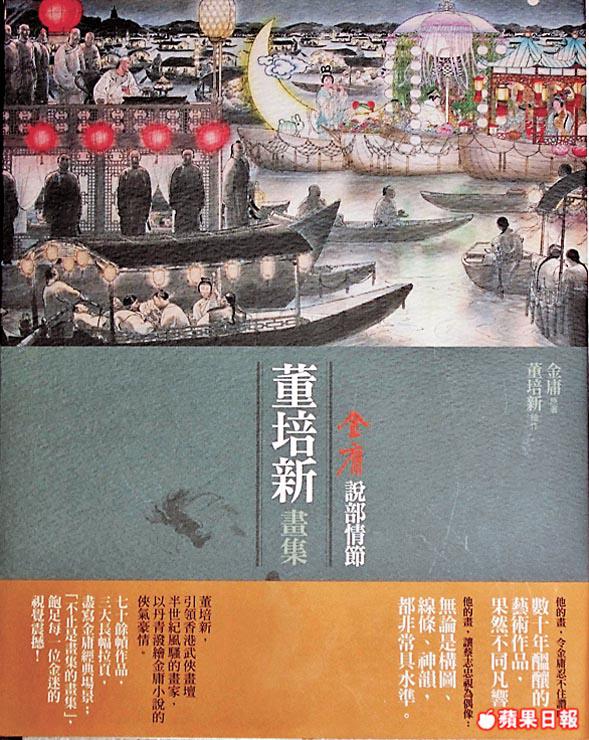

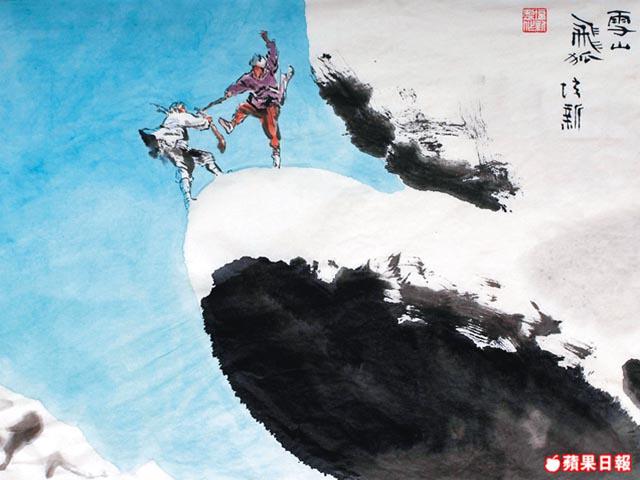

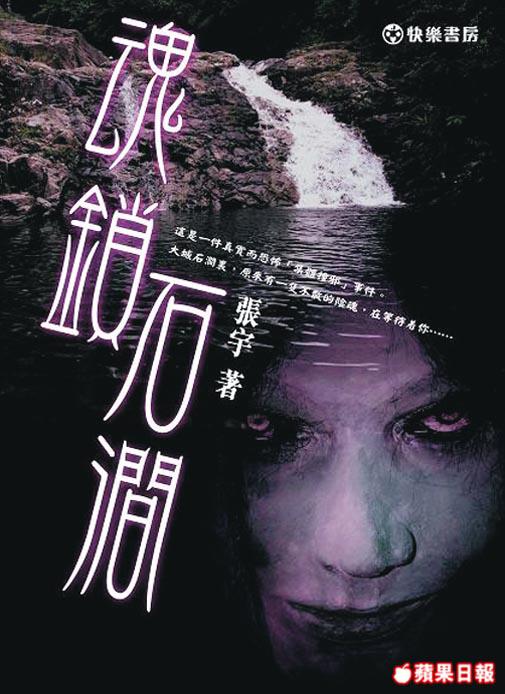

金庸小說百看不厭,電視製作人看了想拍,漫畫人想畫,但官方的金庸插畫向來全由姜雲行及王司馬包辦。像董培新這樣的金庸迷,幾十年前就畫盡武俠名家的插畫封面,怎會不想畫一畫心目中的楊過韋小寶?年輕時畫過「老翻金庸」,之後一等30年,要到二○○四年才真正攞正牌,一搔這筆金庸癮。如今國內版的金庸小說都由董培新畫封面,中國郵政推出金庸主題的郵冊,也全由董培新繪畫!至於董妻,名叫周恆,不說不知,就是當年的鬼古女王「張宇」。周恆今天繼續化身張宇寫鬼古之餘,也變身電腦專家,替丈夫用Photoshop執畫!

記者:何兆彬

攝影:黃子偉

場地:上環蓮香居(21569328)

董培新

1942年出生。15歲來港,16歲開始為各大報章畫插畫、封面,之後做過電影美指,也畫過漫畫。2004年開始畫巨型金庸畫作,至今畫了117幅。

周恆

董培新妻子。早年為雜誌繙譯、記者及編輯,後到TVB當《歡樂今宵》資料搜集,同期開始在各大小周刊連載鬼古,有「鬼古女王」之稱號。

秘密畫金庸

董培新:董

周恆:周

記者:記

記:你們是怎麼認識金庸先生的?

董:我很多謝查先生。早在《新報》時期,他就想挖我到《明報》。當年我在新藝機構出稿費,$800一個月,查先生願意出$1,000,但我覺得過來這邊才一年左右,如果又跳槽,好像很反骨,於是就婉拒了查先生美意。

記:但他一早就有留意到你的畫了。

董:其實很早我就幫他畫過《武俠與歷史》。但這是我老闆羅斌的大忌,因為當年《新報》跟《明報》是死對頭,羅斌對我說:你在外面畫甚麼都得,但不可以替《明報》畫!我畫《武》時沒有出真名,但畫風是很易認的,也許他早知道了。

記:但你本人愛看金庸,結果就成了多年來的遺憾吧。

董:是呀。七十至八十年代,每星期作家們都有沙蟹牌局,主打是倪匡與董千里,倪匡常叫我上去玩,這樣就認識查先生的。二三年,我請了查先生來幫我畫展剪綵,還請了黃霑做司儀,那時候我就跟查先生說:真遺憾,都沒有畫過你的小說!本來自己已忘了這事,但到了四年,我在「廣東畫院」租了個地方擺畫展,到了場一看,展線竟然達135米!嚇死人!哈哈!要鋪滿它真頭痕,我手上的畫最大只有六呎,一放上去只像個郵票,沒有大畫死定了,這時剩下5個月,忽然間想起,我曾與金庸提過上面一番話,我就先畫了一張小龍女在古墓的畫,拍了照,給查先生看看。幸好他看了很高興,叫我「放心畫吧!」如果他本人不同意,我就沒辦法畫了。

周:至今共畫了117幅。他畫好了,我就幫他用Photoshop執色,或把線條拉直,因為翻拍的顏色總是不準的。

記:哦,你是怎麼會成了電腦專家?

周:因為每每要求年輕人,他們都沒法解給我聽,我覺得這個世界是「天助自助」。我又很愛高科技的東西,返香港一落機我就去電腦城、去高登。我們女兒也有遺傳,她做平面設計,父親的畫展都是女兒幫忙的。

記:近日大陸版的金庸小說,又怎麼會用董老師你的畫作封面呢?

董:這個我也不清楚呢,因緣際會吧。同樣,中國郵政為甚麼選了我的畫作出版金庸郵票,我也不是很清楚呢。

記:聽說你來年有個展覽?

董:明年在杭州有個展覽。海寧市替查先生建了個「金庸書院」,像個金庸博物館,明年開幕。

記:金庸博物館?應該開在香港嘛。

董:香港政府好離譜,這是香港之寶嘛,他對中國影響這麼大。說起來很感慨,例如王司馬,死了這麼多年,有沒有人說過要辦回顧展呢?這麼有影響力的畫家,好像沒有存在過一樣。

第一代電影美指

記:董老師,你很早就成名了,後來怎麼會在九十年代跟楊善深學起國畫來的?

董:在這之前我沒有學過國畫。很多人畫畫畫,但收不到尾,一埋尾畫就死了,這是要學的。楊善深很厲害,當年流行畫合作畫,幾個畫家合作畫一幅畫,總是楊善深守尾門的。

記:你漫畫畫過,鬼古、武俠小說,甚至嚴沁岑凱倫的封面你都畫過,你是怎麼可以隨時轉變畫風?

董:最重要一點,是我用畫插圖來做自己的練習,因為沒有人管我怎麼畫,那時候就藉此做訓練了。

記:五十年代,怎麼會做起電影美術指導來?

董:因為當年做雜誌,但老闆是電影公司(仙鶴港聯)老闆。他看到別人的電影都是七日鮮,就想做得比別人認真,所以在人物造型上多花心思。在這之前,曹達華于素秋戴個帽就開打了,齣齣戲都一樣。我們較認真,老闆會叫我先把造型先畫出來。當年任美術指導,連故事都參與,例如老闆會問我:那個故事可以拍?因為連導演都未看過小說,但我把小說全都看過了。與今天的美指相比,只有一件事是我沒有做的,就是沒有畫Storyboard。

當年我叫演員戴頭套,創當年先河,但被人鬧到死呀!哈哈哈!因為我要求三四線演員,如駱恭都戴,但戴了很熱很辛苦,他們就會罵我:「我係茄喱啡咋!」結果戲賣座,他們也不會多謝你呀,雖然戲一紅起來,連三四線演員都會水漲船高。

記:後來怎麼沒有再做電影了?

董:因為六七暴動後,最主要是越南這個埠沒有了。當年電影賣得好,本地市場可以收支平衡,外埠就是淨賺了,但六七後沒有了越南市場,對電影業打擊很大。不過那個年代做電影美術,工作實在很多,如果賣座,公司還會另外出一本特刊,賣一毫子一份。

鬼古女王

記:你兩夫妻,起初是怎認識的?

董:仙鶴港聯當年有一本電影雜誌《銀河電影》,當年是林冰跟周恆幫我編的,那是42年前,剛好是一九六七年──六七暴動那一年。那時候,由於公司一年要拍12齣電影,需要的導演、人手也不少。

周:我入行其實是毛遂自薦的,當年有一本書叫《藍皮書》。編輯當時要考我,她見我拿着一本希治閣短篇小說,就叫我試試繙譯。我之前沒有文字工作經驗,但會投稿到《中國學生周報》,之後由投稿開始入行的。要多謝當年的老闆,他們很喜歡用新人,也不用甚麼學歷。他喜歡考我,有時會要我看完劇本,就寫一個500字的「本事」,「本事」又稱戲橋,當年買票時附送的。當年的環球出版社很大,有《藍皮書》、《武俠世界》,還有「三毫子小說」,孕育很多作家,例如依達、亦舒都由此寫起。

董:還有很多,楊天成啦……上官木啦,很多都寫過。

周:我連科幻小說都寫過,更寫過二、三本武俠小說。

記:怎麼會寫起武俠小說來呢?

周:哈哈,也沒有為甚麼,都試試吧。我當時用的筆名是「周天恆」。

記:周恆,中間加個天字變「周天恆」?

周:不,「周天行」,用行路的行字。

記:哦,好有型,名字有點武俠味。

周:那時候,只要你支筆可以,就有很多工作機會了。我由最初寫繙譯小說,到做記者做編輯,寫小說,這樣一做12年,就轉行了,去了TVB《歡樂今宵》做資料搜集。那是七十年代尾,我也譯過電訊,以前有晚報嘛。一直到我移民加拿大,都有寫稿,中間沒有停過。

記:大家都叫你「鬼古女王」,你是甚麼時候開始寫起的?

周:我也忘記了。只記得是七十年代開始,有次老闆拿了一本日本雜誌過來,叫我繙譯一篇鬼古,誰知道出版後很受歡迎。那時候全港要訂日本雜誌只有一間「智源」,訂都訂唔切,就自己作埋落去,無心插柳寫了一千多個鬼古。

記:怎麼可以寫這麼多鬼古呢?

周:就做點資源搜集吧。高峯時期,全港的周刊佔了六成,都有張宇的鬼古連載,一星期要有七條橋!為了要保持水準,總要做點資料搜集吧。但我不看別人的鬼古,我連貞子都沒有看過,免受其影響。我是第一個把它稱作「靈異小說」的,因為後來已不是鬼古,例如茅山術,與鬼無關。再後來我又把它叫做「玄幻系列」。那個年代,午餐有一個鐘頭就盡量寫,收工後又寫。同一個時代,亦舒又好倪匡依達都好,流行小說作者都是多產的,因為不多產你根本維持不到生活。

我覺得,從前我們的機會很多,現在你要寫作就辛苦了。也許是網上資訊太多了,大家都沒有耐性去看,社會轉型了,一千字的雜文誰去看了。

董:現在是最緊要短。從前的人都是嘆報紙的,現在的人是揭報紙。

周:那個年代,去蓮香嘆報紙,一盅兩件,看完報紙還可以賣回給報販,三元一份換回一元。

記:怎麼當年這麼流行鬼古?

周:因為鬼古是沒有過期的。有一次我們與賜官(劉天賜)在唐人街看舊書,剛好有個廚師來找「動物雜誌」(色情雜誌),他說:「老闆,怎麼都沒有新的?」老闆就答:「撞鬼你咩!女人剝衫那有分新舊!」其實鬼古也一樣,問題是你總不能再寫「一個女人把頭拿下來梳」這樣的故事。