一代梟雄、漢魏武王曹操之墓在何處之謎,近日告破。河南省考古人員在安陽市安陽縣安豐鄉發現一座東漢時期的大墓,經過權威考古學家、歷史學家考證,證實這是曹操的墓穴。考古人員不但在墓中發現不少文物,同時發現多具頭蓋骨,專家鑑定,這些骸骨屬60多歲男性,與曹操終年脗合。專家下一步將嘗試用高科技,試圖重建這名三國梟雄的真面目。

《三國誌》記載,曹操在建安25年(公元220年)農曆正月23日在洛陽因急病去世,終年66歲,於當年2月21日下葬。1,700多年後,曹操的墓穴已消失在河南的田野上,毫無痕迹。曹操墓穴所在何處,一直眾說紛紜:七十二疑塚、許昌城外、漳河水底、銅雀台下,謎團重重。

呈甲字形 曾多次被盜

河南省文物局昨日在北京舉行記者會,公佈這項重大考古成果。稱曹操大墓位於河南省安豐鄉西高穴村南面,平面呈甲字形,佔地約740平方米,墓室位於地下16米,由39米長墓道、前後室和四個側室組成。在墓室牆壁多處有破洞,考古人員稱大墓之前曾多次被盜,不但墓內的文物被盜,很多歷史遺蹟亦被破壞。

考古人員從去年12月開始對這座大墓進行搶救性發掘,出土超過200件陪葬品,包括銅帶鉤、鐵甲、鐵劍、石枕、刻名石牌等,部份更用金、銀、銅、雲母等珍貴材質製成。其中有八件陪葬品,被考古人員認為能直接證明大墓的墓主就是曹操。

「魏武王」石牌證曹操陵墓

據考古隊長潘文斌稱,在墓裏發現石壁(石器)、圭(古代諸侯所執的玉製符信),判斷這是一個帝王陵墓。而在陵墓中出土的六塊石牌,分別寫上「魏武王常用挌虎大戟」、「魏武王常用挌虎大刀」、「挌虎短矛」之類,相信是曹操當時常用兵器。而在另一個石枕上,也刻有「魏武王常用慰項石」銘文。

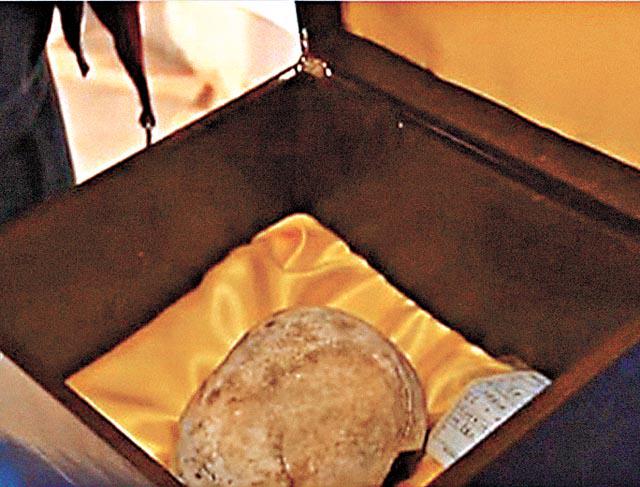

考古人員在清理墓室時,發現一堆人體骸骨,包括頭骨、肢體,初步鑑定分別屬於一男兩女,估計該名男性是墓主。

專家檢查出土的一具頭蓋骨的主人是男性,年齡在60歲左右,與曹操終年66歲脗合,估計是他的遺骨;另外兩具女性骸骨,分別為20多歲和40多歲女性,身份待查。

對於這次考古發現,漢、魏考古專家學者等認為具重大意義,這不但印證歷史文獻中對曹操墓穴的位置、曹操嗜好,他所倡導的薄葬制度等的可信性,透過墓穴裏文物所提供的訊息,可以解開千百年來對曹操的懷疑、曲解,為研究曹操、漢魏歷史開啟一個新篇章。

中新社

頒兩度命令要求「薄葬」

曹操(公元155年-220年),字孟德,是東漢末年著名軍事家、政治家和詩人,三國時代魏國的奠基者。他的兒子曹丕稱帝後,追尊他為魏武帝。

曹操一身雄才偉略,先後在晚年和臨終前兩度下命令,嘗試杜絕盜墓者對他身後的侵略,經過1,700多年,考古人員今發現曹操陵墓時,墓穴牆壁卻有被盜墓者挖穿的痕迹。

甚麼標記都不留下

《三國誌》記載,在東漢漢獻帝建安23年(公元218年),曹操預感壽命將盡,於是在當年6月頒佈《終令》,提出「薄葬」。他聲稱他的陵墓位於西門豹祠西面的一塊高地之上,不作任何標記,甚麼特徵都不留下。

兩年後曹操臨終前,再頒佈《遺令》:我死後將葬於鄴城之西,與西門豹祠相近,墓穴無藏金玉珠寶,還交代家人要多登銅雀台,那裏可以眺望陵墓。可是內地學者考察,官員未有確實執行曹操的遺令,反在曹操的陵墓上建祭殿、車庫和馬廐等,違反曹操要求「不封不樹」原則。

考古人員在漆黑一片的墓室內,發現有一處很大的盜洞,墓頂也有兩個盜洞,兩柱光線透進室內,相信盜墓者早已進過墓室,並將很多有價值的文物偷走,但他們不知此乃曹操的真正墓穴。

河南《東方今報》

建「七十二疑塚」防盜墓

曹操死後,他的陵墓所在何處一直都是謎團。民間則傳出各種各樣的說法,如他死前為防止別人盜墓或遭仇家破壞,於臨終前建了72座墓穴,以混淆盜墓者視聽;也有說法稱曹操之墓位於彰河水底,機關重重。而當局這次發現的曹操古墓,則位於田野之中。

英古董商曾找曹操墓

曹操之墓最廣泛流傳的是「七十二疑塚」。相傳他早年為籌集軍餉,曾經參與盜墓,親眼見過屍骨縱橫、雜物狼藉的場面。為防自己的墓穴被盜,他在離世前曾經下令修建72座墓穴,而在他出殯之時,要有72具棺木從東、南、西、北同時從洛陽各個城門抬出。

另一個廣泛流傳的說法則是載於《聊齋誌異》,稱曹操葬在彰河水底之說。據傳在鄴城(今河北邯鄲)外有一條河,河水湍急,近岸地方尤其深邃幽暗。盛夏時有人到河裏洗澡,水裏傳來刀斧聲音後,下水的人便斷為兩截浮上水面。當地地方官聽聞後派人截流,發現岩崖下有個洞穴,洞中安裝有利刃的轉輪。官員於是派人拆除轉輪進入洞穴,發現洞中有用漢代篆書寫着的石碑,聲稱這是曹操的墓穴,人們於是打開棺木,拋散他的骸骨,將陪葬的金銀珠寶全都拿走。

但是1,700多年來,從沒有盜墓者掘到真正的曹操墓。民初軍伐混戰年代,英國有古董商人為尋找曹操真墓,請農民挖十多座疑塚,結果一無所獲。

河南《東方今報》