「大家朋友你好!」香港人熟悉的廣東話昨日在有108年歷史的諾貝爾講座響起。曾在香港讀書、教學和擔任大學校長的「光纖之父」高錕昨日由夫人黃美芸代表,在斯德哥爾摩大學講堂上發表演說,莊諧並重的講述他43年前如何克服種種困難,發明改變世界的光纖通訊技術,並以高錕多年前的話作結:「光纖是最好的,在一千年之內找不到一個新的系統來代替它。我這樣講,你們不應該相信我,因為我本來也不相信專家的講法。」科學家的科學精神,贏得全場掌聲。

今屆諾貝爾物理學獎得主講座在瑞典時間8日早上9時開始,一小時前已有觀眾到場,逾百人排隊輪候,爭取最佳位置。高錕夫婦和一對子女以及多位專程從香港前來捧場的朋友坐在前排,記者問即將上台代夫演講的黃美芸心情怎樣,她鬼馬地說:「家唔緊張,陣間上到台就唔知。」她特別希望今次演講能啟發在座的學生。高錕微笑看着妻子。

瑞典皇家科學院院長SvanteLindqvist致歡迎辭後,黃美芸首先上台,背後的大螢幕打出"Sandfromcenturiespastsendfuturevoicesfast"的演講題目(中大譯作「古沙遞捷音」)。演講以英語進行,高太跟觀眾打招呼之後,特別用廣東話補充了一句「大家朋友你好!」她說:「可惜我丈夫高錕教授不能親自向你們演講,作為他最親近的人,我在這裏向他致敬,也代他講話。」

妻曾嘲弄 會拿到諾貝爾獎?

黃美芸憶述當年丈夫如何攻克各種技術困難和研究障礙,1966年7月發表研究成果《介電波導管的光波傳送》。高錕這篇著名的論文,象徵光纖通訊的誕生,但當時科學界和通訊業對高錕的理論仍然充滿質疑,但高錕沒有放棄,堅持光纖的研究,推動可作遠程通訊的超高純度玻璃纖維物質製成,掀起劃時代的資訊科技革命,改變世界。

在大堆理論和數字之中,黃美芸不忘表現她和丈夫幽默溫情的一面。她說,40多年前高錕埋首研究,經常不回家吃飯,孩子難得見他一面;作為妻子,自是不悅。高錕卻興致勃勃的哄她,說正在幹的大事情,終有一天震動全世界。黃美芸當時卻語帶嘲弄的回敬說:「真的嗎?那你會拿到諾貝爾獎,是嘛?」想不到舊時戲言,今日成真。黃美芸的風趣,逗得現場200名觀眾哄堂大笑。

高太滿意演說 高錕:很好

黃美芸說,高錕成名後收過兩封信,一封語帶恐嚇指摘他把瓶裏的邪惡精靈放出來,另一封是個中國農民,問他有甚麼方法通知遠方的妻子送飯。寫信人當時預想的未來,現在都已成歷史。66年當光纖通訊只是個概念,「1GHz(千兆赫)頻寬仍只是個夢想」,高錕及所有人都沒法想像近十多年來突飛猛進的互聯網科技,徹底改變人類社會。

黃美芸演講時,台下的高錕非常留心,不時報以微笑。最後,黃美芸播出高錕患老人癡呆症前接受香港電台《傑出華人系列》訪問的片段,由高錕本人作結,「光纖是最好的,在一千年之內找不到一個新的系統來代替它。我這樣講,你們不應該相信我,因為我本來也不相信專家的講法。」全場雷動。

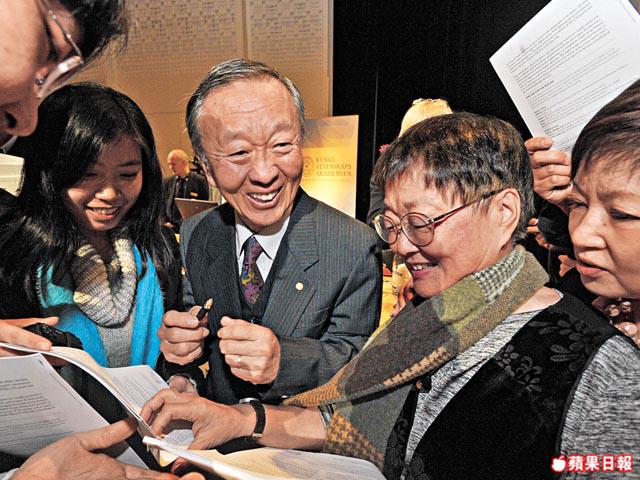

另外兩位物理獎得主博伊爾(WillardS.Boyle)和史密斯(GeorgeE.Smith)分別演說後,三位得獎人同時站在台上,台下以熱烈掌聲,向科學家和他們代表的科學精神致敬。不少觀眾包括中國留學生在會後湧上講台,跟高錕夫婦合照和索取簽名,有女生頻說「演說很感動」。高太滿意自己的表現;問高錕妻子講得怎樣,他微笑說:「很好。」

特稿

高錕接受訪問:光纖助阻全球暖化

今屆諾貝爾物理學獎得主高錕認為,當今地球面對最迫切要解決的問題,是全球暖化,光纖技術正可協助解決環境問題。他又特別勸勉年輕人,選擇自己喜歡的工作,堅持自己的夢想,「因為你永遠不知道,未來會怎樣。」

由於語言表達困難,患有老人癡呆症的高錕透過妻子黃美芸接受瑞典皇家科學院訪問,表示完全沒想過會獲得諾貝爾獎,因為他發表光纖論文時,已是43年前,因此早前半夢半醒時接到斯德哥爾摩打來的電話,要過一陣子才能接受獲獎的消息;隨即又感到十分興奮,因為諾貝爾獎是很多人認同、獨一無二的獎項。

寄語年輕人享受事業

但他認為,獲獎不會對他以後生活有很大的改變,因為夫婦二人已經退休多年,希望過平靜的家庭生活,獎項對他最主要的幫助,是令他的醫療負擔輕鬆一點。獎金除了35%至40%要交稅給美國政府,部份會捐給阿茲海默症協會,其餘將用作醫藥費用。

作為擁有驕人成就的科學家,高錕寄語年輕人,選擇自己享受的事業,因為工作佔去人生大部份時間,要寓工作於娛樂,並且堅持夢想。他又認為,當今地球面對最重大的問題是全球暖化,光纖科技正好是「綠色科技」,它的發展正好讓全世界的人可以透過簡單環保便宜的方法溝通。他又舉例,房子裝設光纖可在屋頂收集陽光,傳送到屋內作照明,毋須額外消耗能源。

瑞典皇家科學院發言人表示,訪問雖是黃美芸代言,但內容經高錕本人核實。發言人又說,按照傳統所有諾貝爾獎得主均須發表演講,過去曾有95歲高齡的得獎人因身體情況,不能親身來到斯德哥爾摩,惟有透過錄影演說,但由配偶代表作諾貝爾講座,就十分罕見。昨日黃美芸演說時用上的幻燈片,都印有中大的校名和校徽。