有四十多年歷史的「公屋王牌」蘇屋邨清拆重建,但命運比牛頭角下邨好得多,房署高抬貴手,既保留鎮邨三寶大門牌、火水小白屋和燕子亭與壁畫,新建樓宇也盡量沿用舊有「牡丹」、「丁香」、「海棠」等花名命名,新舊並存。

記者:蒙為亮

攝影:楊錦文

人情濃於水

人就是如此,好端端在眼前的就不會珍惜,一說明天就得走了,就一窩蜂湊熱鬧。為讓更多市民在清拆蘇屋邨前瞻仰遺容,救世軍蘇屋邨社區服務隊舉辦導賞團,反應熱烈至今已辦十多團,義工隊頭目正是蘇屋邨第一代居民──七十多歲的棠哥。

棠哥一住蘇屋邨差不多五十多年,從未想過搬出,「哈哈,因為有份厚厚的人情味吧。」他居住的海棠樓,正是蘇屋邨第一批興建的樓宇,他做了三十多年互委會主席,時至今日依然熱愛這個家,「我一生人也未搬過屋,想不到老來才要搬,所謂上屋搬下屋,唔見一籮穀,我當然不想搬啦。除不捨得這地方,也不捨得一班街坊街里,以前呀,街坊之間會互相幫大家買飯餸、照顧小朋友,煮好一大鍋糖水,就在互委會分甘同味,那時我們都窮,不過卻窮得很快樂。」快樂是不需要花錢的,這種有人情味墊底的快樂,又豈是七萬元一呎的超級豪宅可以給予你的?正是家暖何須大,棠哥說:「那時大家會交換家門鎖匙互相照應,反觀現在的鄰舍關係,除過年說一聲恭喜發財,我還以為大家都啞了!」棠哥在蘇屋邨真的很出名,訪問當日,每行十餘步就得一停,因為街坊離老遠已經大叫:「喂!阿棠,飲茶呀?」這街坊街里式的寒暄說話,說的日日說聽的日日聽,是廢話了點,但總好過連寒暄也欠奉。

這三十年間,他仆心仆命服務居民,「六七十年代社會風氣不太好,尤其是治安問題,那時我們自組巡邏隊,靠手上的看更棍及銀雞,維持屋邨秩序,互相守望,當完通宵更,我們幾個人會聚在一起吃『滾紅滾綠』。」我八十後出生,不明其意,一臉疑惑換來他感歎一句:「你還年紀小,我做得你阿爺啦。」原來滾紅滾綠,乃紅豆沙綠豆沙是也,煮糖水是棠哥拿手好戲,煮大大的一鍋,足夠四十多人分。「那年代大家不會計算得太多太盡,可能因為人人本身都擁有不多,分享了,反而心靈更豐足。」上一輩的單純,我們這一代不易理解,但看他滿是皺紋的笑容,說話時七情上面兼手舞足蹈,我好像感受到了。

四十年公主樹

公屋樓宇名命,彩虹邨彩字行頭,坪石邨石字置中,蘇屋邨卻用美艷名花,感覺更優雅,十六座樓宇花影處處,各有各的好,山上有蘭花、壽菊、石竹、牡丹,山下有杜鵑、海棠,絕不是寫花讚花香的,對比現在新興的甚麼美邨、甚麼麗邨,更顯不落俗套,連英文名字也不是死板硬譯的,例如茶花樓叫「CamelliaHouse」、丁香樓叫「LilacHouse」。

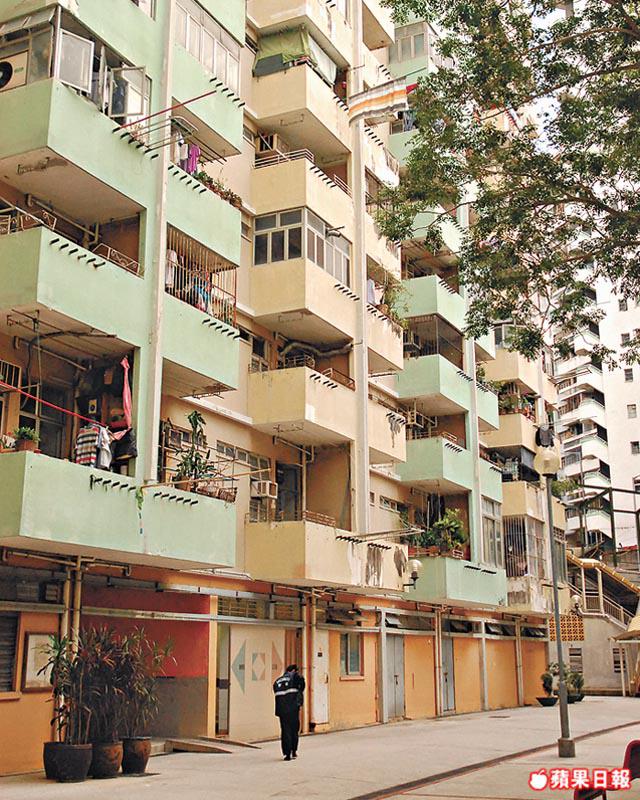

蘇屋邨1960年落成,當中的丁香樓、櫻桃樓等更是香港首批Y型設計公屋樓宇,每幢每層有五十多個單位,全盛時期全邨居住三萬一千個居民,但畢竟歲月催人,昔日一幢幢小花已經年華老去,面上皺紋化作剝落外牆,半禿頭殼化作龜裂天花,舉辦這次導賞團的救世軍蘇屋邨社區服務隊隊長劉Sir表示:「房屋署認為邨屋現狀最多只可維持十年,若進行維修也得耗資二億五千萬,說穿了還是一場數字遊戲,大興土木清拆重建可省回維修費是可惜了點,但我還是支持的,畢竟這是住宅樓宇不是藝術品,我也體諒政府,這是實際需要,翻新重建大有道理,總之老人家不至無家可歸就成了。」

現在興講「保育」,但保育也得顧及實際需要,畢竟香港是個利字當頭的社會,人不能依舊,物也不能依舊。蘇屋邨算好了,包括公主樹在內的三分二植物悉數保留,算厚道了。按擬定計劃,新蘇屋將會進行全面綠化,連現在屹立在舊房屋署的一棵櫻桃樹也得以保留下來,這棵樹見證蘇屋邨的興盛,可謂邨民的集體回憶了。一有屋邨便有此樹,樹無語,但背後也像我們上一代的港人一樣,經歷殖民地的洗禮。據說這棵櫻桃樹,是1966年英國瑪嘉烈公主訪港參觀蘇屋邨時親手種下的,轉眼已經四十多年了,如果這棵樹會說話,應該有說不盡的故事,與人分享。

燕子飛走了

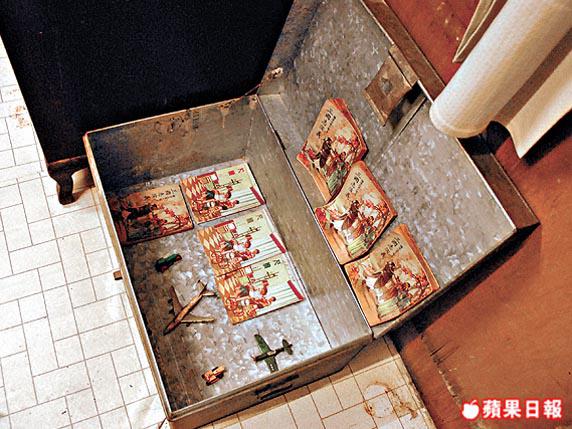

蘇屋邨除每座樓宇有不同形狀,寶藏還多的是,要數,必數被譽為「蘇屋三寶」的老門牌、火水小白屋和燕子亭壁畫,這三寶,房屋署都打算全數保留,署方更構思把火水小白屋改為文物閣,走入這小白屋,除了簡陋就是簡陋,頭頂一盞黃,死氣沉沉似的,老實,於我真都沒太大感覺。我口直心快,心底話漏了口,即被導閱團成員岳氏夫婦回敬一句:「你倒是沒經歷過火水燒水年代吧,現在仍有蘇屋邨居民,用火水燒的。」姑勿論燒火水的安全性,這的確離我很遠,對頭髮花白的二人,又是另一個記憶猶新的故事,「那時我們住綠柳樓,有錢人用石油氣,家境不好的惟有用火水,火水和石油氣都是這間小白屋供應的,記得我們1963年搬入,剛新婚抽到蘇屋邨,$80一個月租,又有獨立廚房廁所,還有露台種花養魚,那個年頭,開心得就如中馬票!」

香港六十年代,很多屋邨還是沿用公共浴室、公共廚房,這些我在馮寶寶的粵語殘片中學會的,那個年頭大家都為有瓦遮頭,日出而作日入而息,慢慢地邨民家境開始富裕起來,有些為了更好的居住環境而搬走,岳氏夫婦卻是少有重情的一群:「雖然現在我們被分配到元州邨,但我仍覺得蘇屋邨是最好住的,有得搬新屋,我也不願。哈哈,這裏可好,靜中帶旺,風凉水冷,你知道嗎?蘇屋邨專出猛人,許冠傑兄弟就住這棟彩雀樓,還有Beyond的黃家駒,八十年代,很多住客都有車,所以屋邨停車場也要抽籤才有位泊車,多瘋狂呀。」

現在,蘇屋重建工程第一期已經開始了,只剩下一千多戶還在等上樓途中,岳生憶述:「我最愛流連公園,高手過招一盤棋局,全盛時期有二十八人圍觀。」人去樓空,連蘇屋之寶的燕子亭的燕子都飛走了,不止燕子,連麻雀都少了,不只麻雀,連打麻雀的人都少了,兩小時訪問完全沒有屋邨應有的麻雀聲,感覺很不屋邨。