美國總統奧巴馬(BarackObama)獲頒諾貝爾和平獎,國際社會呈兩極反應。西方盟友和1990年和平獎得主戈爾巴喬夫(MikhailGorbachev)都讚揚奧巴馬帶來希望;但巴基斯坦保守派卻嘲諷這是「大笑話」,伊拉克人民更批評他只懂空談改變,伊拉克至今一點改變都沒有。

戈爾巴喬夫因推動開放和裁軍而獲和平獎,現在推動美俄發展新關係的奧巴馬也獲獎,他很贊同地說:「奧巴馬所做的是一個重要信號,他帶來希望。」1984年和平獎得主南非大主教杜圖(DesmondTutu)也認為,獎項有助奧巴馬為和平作更多貢獻,「是他向阿拉伯世界伸出友誼的肯定」。法國總統薩爾科齊(NicolasSarkozy)指奧巴馬獲得和平獎,凸顯美國已重獲全球的歡心。德國、北約和聯合國都祝賀奧巴馬得獎。

故鄉肯雅一片歡騰

奧巴馬的故鄉非洲肯雅基蘇市一片歡騰,奧巴馬的叔叔塞德說:「這是我們家族的榮耀。」65歲巿民安達羅說:「聽到消息時大叫阿利路亞。」2004年和平獎得主馬塔伊(WangariMaathai)認為奧巴馬獲獎有助非洲發展。

不過,巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織領袖巴特希,指奧巴馬獲和平獎,顯示這個獎項「是政治性,沒有信譽、價值和道德」。伊拉克人民普遍不認同奧巴馬獲獎,巴格達工人哈扎吉說:「他不配,這位『改變者』仍未改變任何事。」

巴基斯坦伊斯蘭大會黨領袖俾路支,直斥頒獎給奧巴馬的人「很丟臉」,因為他沒有為和平做任何事,卻得到和平獎,「是個大笑話」。阿富汗武裝組織塔利班也譴責挪威諾貝爾委員會頒和平獎給奧巴馬的決定,「我們根本看不到他對和平策略有甚麼改變,他對阿富汗的和平甚麼也沒做,也沒採取任何行動令阿富汗變得更穩定」。

社交網站Twitter熱烈討論奧巴馬獲獎的消息,有人質疑他得獎原因,只是「不是喬治布殊」。德國網民Ahlheid指奧巴馬獲獎,「簡直荒謬,我質疑奧巴馬有甚麼才幹?取代喬治布殊?他迄今一事無成,甚麼也做不到呢!」

美共和黨:很不幸

1983年和平獎得主華里沙(LechWalesa)也覺得奧巴馬「得獎太快、太早」,但呼籲人們「給他一個機會」。伊朗的反應出奇溫和,只希望他採取實質行動「除去世界的不公義」。

美國共和黨主席斯蒂爾(MichaelSteele)說奧巴馬獲獎是「很不幸」,因為他只有星級名人地位,毫無政績可言。連英國國際戰略研究所也說:「得獎只會令奧巴馬尷尬,對他國內施政毫無幫助。」

美聯社/路透社/法新社

過去10屆和平獎得主

2008年

芬蘭前總統阿赫薩蒂里

(MarttiAhtisaari)

他在非洲、歐洲、亞洲和中東等多個衝突熱點斡旋30年,包括2005年促成印尼亞齊省結束長達30年內戰,1999年科索沃戰爭中充當特使,跟南斯拉夫總統米洛舍維奇議和

2007年

聯合國政府間氣候變化小組委員會(IPCC)及美國前副總統戈爾(AlGore)

IPCC花了20年努力,讓世人認同了全球暖化是由人類活動造成;戈爾(圖)2000年敗選後,為對抗全球暖化四出演講和游說,又藉紀錄片《絕望真相》(AnInconvenientTruth)引起世人關注這問題

2006年

孟加拉鄉村銀行及其創辦人尤努斯

(MuhammadYunus)

尤努斯30年前創立「鄉村銀行」,透過小額貸款,協助農村窮人創業,迄今借出約446億港元予661萬窮人脫貧,吸引100多個國家借鑑

2005年

國際原子能機構(IAEA)

及其總幹事巴拉迪(MohamedElBaradei)

巴拉迪1984年加入IAEA,致力阻止核武器擴散

2004年

肯雅環保主義者兼環境自然資源副部長馬塔伊(WangariMaathai)

馬塔伊1977創辦「綠帶運動」組織,開展非洲最大規模植樹運動,至今已在非洲多處共種植了3,000萬棵樹

2003年

伊朗法學家伊巴迪

(ShirinEbadi)

1979年伊朗革命後,她被迫提早結束法官生涯,但過去20多年來仍致力維護婦孺權益

2002年

美國前總統卡特

(JimmyCarter)

表揚他在1977-81年間促成埃及和以色列締結和約,卸任後促進世界人權,又多次斡旋國際衝突,包括1994年成功游說北韓中止發展核武,翌年促成波斯尼亞交戰各派停火

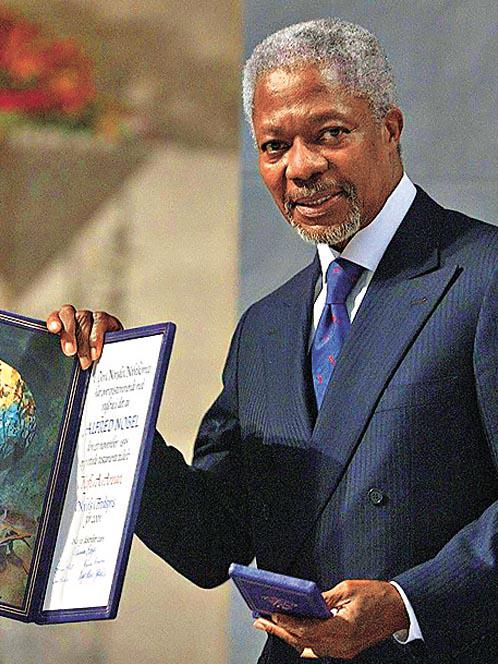

2001年

聯合國及聯合國秘書長安南

(KofiAnnan)

他們致力應付國際恐怖主義、愛滋病和環境等挑戰,為建立一個更有組織和更和平的世界工作

2000年

南韓總統金大中

1997當選總統後,推行「陽光政策」,2000年更歷史性訪問北韓,舉行兩韓峯會,紓緩朝鮮半島緊張局勢,促進兩韓交流合作

1999年

無國界醫生組織

20多年一直緊守最根本的原則:「不管天災人禍,人們應該有盡快接受專業援助的權利。」義工到過超過80個國家和戰區提供醫療援助。當年的主席是JamesOrbinsky(圖)

資料來源:《蘋果》資料室