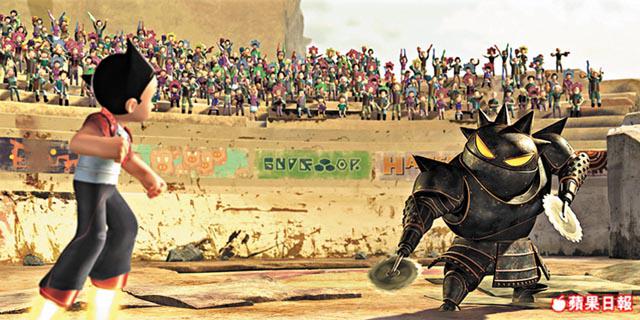

記得初見《阿童木》電影造型時,沒有一個手塚迷滿意,但看過試映後大家都沉靜了,電影版無疑美國化,但難得保留了原著的愛與光明、友情、正義,有其感人之處,相信手塚治虫在天之靈也會收貨。電腦動畫這行業可是個巨大投資,下下講億,Pixar的《UP》製作費據報達13.5億港元,至於這套日本原著、香港「意馬」斥資製作,再找來荷李活導演的《阿童木》,成本5億多港元。手塚的作品是藝術,如今也必須充滿計算,因為稍一不慎,就會粉身碎骨!

記者:何兆彬

攝影:伍慶泉

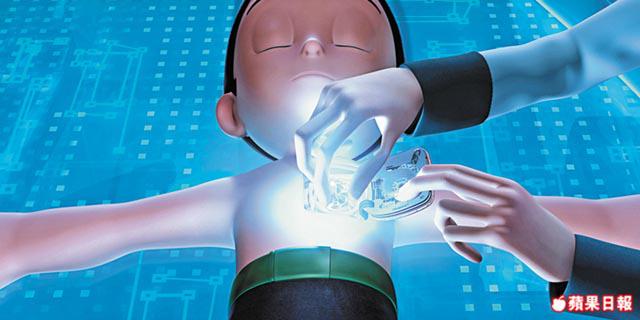

不穿衣沒人看

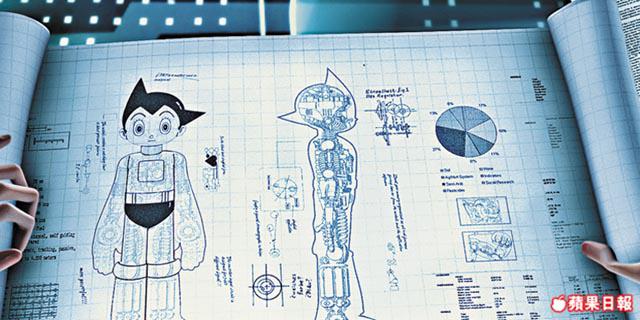

談新阿童木,得先談其改動。幼時我們都叫他「小飛俠」,台灣則譯做「原子小金剛」。其實「阿童木」即Atom譯音,原著連載於1951-1968年,最初名字叫《原子大使CaptainAtom》,五十年代原子能最犀利,阿童木的設定是使用原子能,他擁有10萬匹馬力、七種特殊能力。隨着新時代的到臨,新片中他採用「藍核」作能源。至於造型改變,意馬(Imagi)太子爺/創作總監Francis(高偉豪)坦言,多少是商業考慮:「蝙蝠俠從前都只是着條底褲,到DarkKnight就需要現代化了,Astroboy我們依然想他Cute,但造型一定要現代化。至於他的年紀較以往大、又着衫,都是我們市場調查的結果,有發行曾直接跟我說:拍一個不穿衣服的細路周圍飛,沒有人會看!但我們還是在其中幾幕加入他的經典形象。」西方雖然一直都有阿童木粉絲,但《阿童木》投資大,計算的是一條全人類通殺的方程式,「當初打算先拍《神勇飛鷹俠》,選擇先拍《阿童木》是商業考慮。阿童木雖然很有名,很多人喜愛,但很少人記得他如何誕生,他也從沒上過大銀幕!」選擇DavidBowers(《沖出水世界》)作導演,他也坦言意馬不是大公司,資金有限選擇不多,而且David也是Astroboy粉絲,自然水到渠成。「Pixar、Dreamworks的主角多是毛茸茸的動物,意馬的特色是Superhero!」正在製作有《神勇飛鷹俠》(找來某武指作動作設計),《鉄人28》,之後他希望能拍《薩爾達傳說》(正游說宮本茂)、《北斗之拳》。最終目標是製作香港原創電腦動畫。

SONY曾籌拍《阿童木》

據Francis表示,SONY電影在九十年代頭曾籌備過製作Astroboy大電影,「我看過那些試片,那造型真係會嚇死你,你完全認不出是阿童木!因為完全採用美國人的角度去設計,就像《Dragonball》電影也是美國化的《龍珠》,一知道這計劃放棄了,我就飛到日本去傾。」Francis主力參與前期籌備,4-5年前,他先與手塚兒子手塚真談版權,然後在美國找導演、定好故事大綱,到開始製作就開始淡出,集中搞下一部戲的籌備。「我對這部戲的要求有幾點:一是他必須保留《阿童木》的精神,二是保留其形象,三是故事中一定要寫到阿童木的誕生。」他表示,因為早幾年與日本的資深動畫師結了緣,結果在傾《阿童木》版權時,獲得不少幫助,「他們對SONY沒法製作阿童木電影很失望,事實上,日本國內也沒有這麼大的製作,我們舊作《忍者龜》對他們來說,已是天文數字了(按:成本2.65億港元)。」

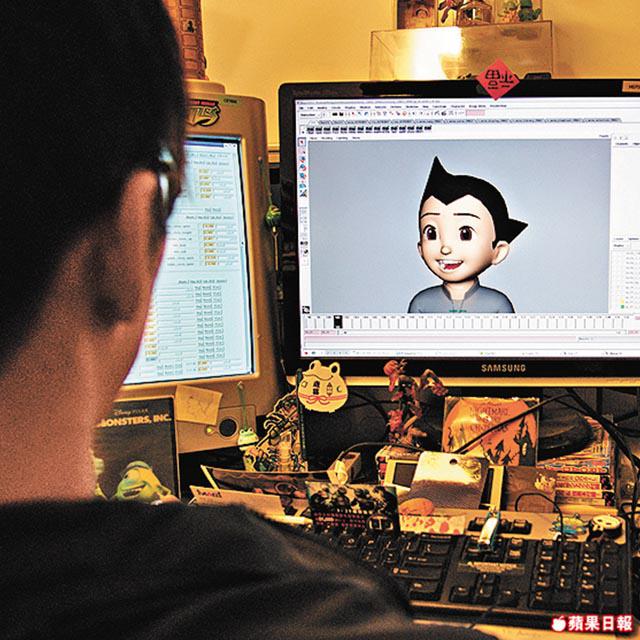

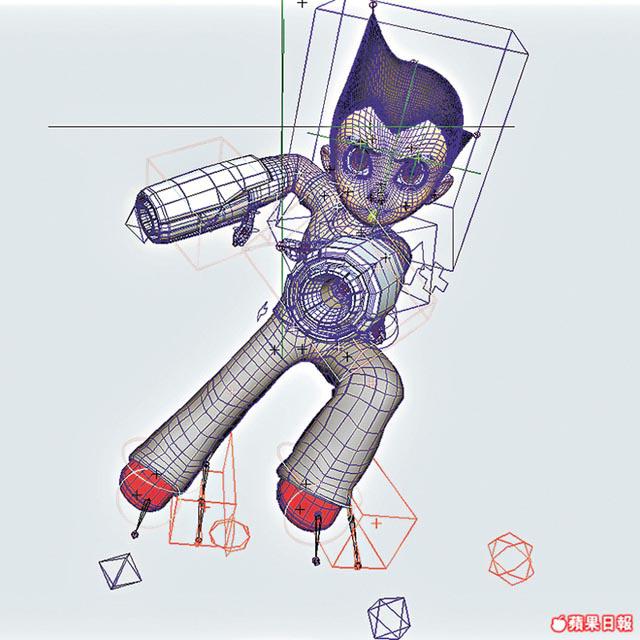

全球五大

能製作大電影級數的電腦動畫公司,全球只有五間,最著名是Pixar及Dreamworks,而意馬Imagi就是亞洲唯一一間,他們為了採用荷李活的製作/敍事方式,在美國設立了辦事處,故事劇本、分鏡、設定等等前期工作都先在美國做好,才交到香港製作,Francis:「沒有辦法,這一行的Players都在美國,我們要用一個荷李活的講故事方式。但論動畫水平,香港一點都不輸美國,只是資金沒他們多。」又原來,現代的動畫製作程序,與日本平面動畫的傳統不同,美國Office會先寫好劇本、畫好設定、確定英語版本配音陣容,在未開始製作動畫下,演員要在導演指導下,像演廣播劇一樣先配好音,才交到香港動畫部製作。動畫部副總裁Tim:「因為這樣子動畫才能配合其口形、語氣,製作才能達到最高水準。」因此Tim也同意,論欣賞水平,一定是看英語版(NicholasCage演天馬、FreddieHighmore演阿童木)而非郭富城、吳景滔的廣東版。

Tim本身是香港人,大學時在美國讀電腦,卻因為愛美術,畢業後(92年)再去讀電腦動畫課程,畢業短片被幾間公司相中,從此入了這一行,「當時Pixar也請我,但我入了PDI,PDI後來被Dreamworks收購,我就一直由《蟻哥》做到《史力加3》。如果留下來就是做《史4》了。」想到可以做自小喜愛的角色,又對中國市場有期望,家人在香港,他便回來了。他解釋,意馬的製作一點也不輸荷李活,一部電影,以人頭計每人一星期做三秒,同樣以400-500人做兩年完成,但美國公司資金多,可隨時抽調人手,「香港也有優勢,我們人工平,員工年紀較小,雖然比較依賴,但香港人看過很多好東西,好EastmeetWest。」

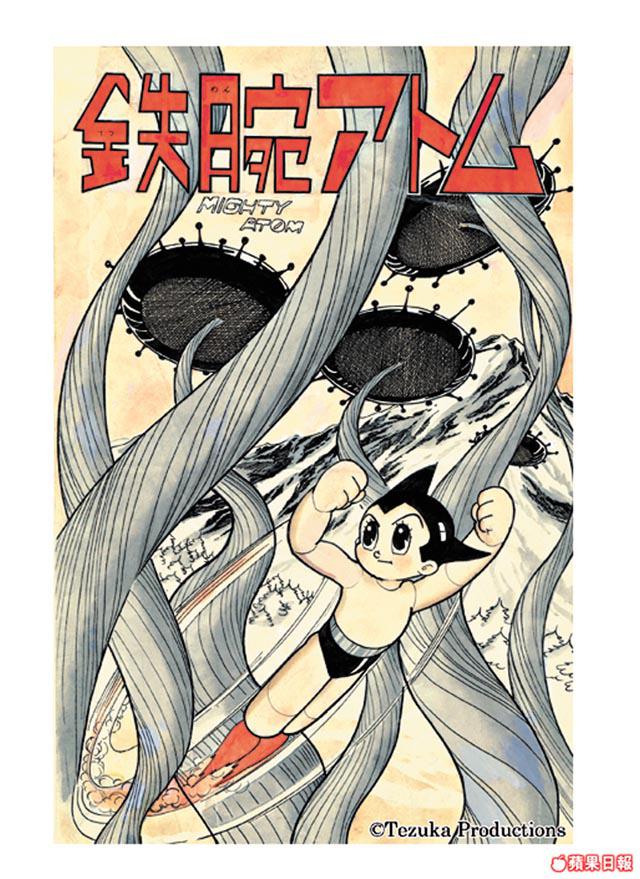

阿童木的前世今生

《小飛俠》原作始於1951年,針對兒童市場,當年大紅大紫,後來手塚在66年便狠批自己「阿童木是自身一大劣作,因為他是為了聲譽和賺錢而來的。」但其內容涉及的深度是值得慢慢細味的。《小飛俠》一如手塚其他作品,寫愛寫正義,但他透過阿童木,提出的問題是:當機械人有思想後,他有靈魂嗎?機械人有感情時,他也會痛嗎?他可以有人權嗎?

電影迷對上述問題應似曾相識。在西方,69年BrianAldiss出版短篇小說《Super-ToysLastAllSummerLong》,它被寇比力克看中了,一直改編,但直至大師去世後,史匹堡才把它拍成了《AI:人工智能》。《AI》的前半劇情與《小飛俠》驚人地相似:天馬博士因為喪子,製造出阿童木出來;因為兒子患了怪病長期昏迷住院,Monica購買了機械人David回來取代兒子。相處下,天馬博士發覺阿童木不會長高,越看越討厭下把他賣了給馬戲團,作機械人特技演出;Monica的兒子突然病好了,相處下兩夫婦發覺兒子與機械人格格不入,遂把他棄在森林中,他迷路後被捉到馬戲團內,作亡命演出……兩者分別是手塚樂觀,《AI》悲情。小飛俠的影響很深很廣,《IQ博士》則卷小雲在八十年代喜愛把自己的頭拿掉來嚇人、與其他機械人大戰,靈感也明顯是來自阿童木。

要新一代看近60年前的《小飛俠》漫畫不易,尤其早段連載的畫風、敍事方式、分鏡都屬於草創期。看,倒不如先看別冊如《小飛俠今昔物語》(68-69),訊息深遠,也清楚交代小飛俠的誕生;至於《地上最大機械人篇》,故事簡單,但對漫畫壇影響至深,2003年,浦沢直樹以它作藍本畫成《Pluto》,更把主角改由刑警機械人擔任,一如新電影《阿童木》,浦沢的用意明顯,他用自己的風格,為他披上新衣,延續其生命。

*《阿童木》將於10月23日全球上映