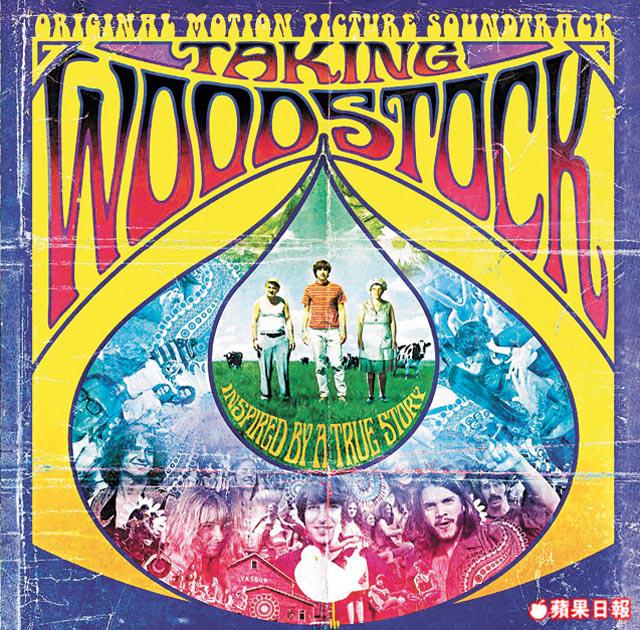

李安可真膽大包天!

把牛仔片翻拍過成基界新經典,又拍過美國流行文化代表漫畫,甚至觸碰過南北戰爭題材,今次再拍攝美國流行文化圖騰「胡士托音樂節」,寫音樂拍吸毒,但李安的膽可不是一天練出來的。看過他的電影讀過他那本「自傳」,就知道他每次壯舉背後,都下過真功夫。景真情也真,因此「不基」的我也會為斷背情流男兒淚。

更大膽更真的是問他香港對手是《建國大業》感覺如何,他笑說:「他有他的《建國大業》,胡士托是我心中的烏托邦,這也是我的建國大業呀!」這一刻的李安就如新片一樣,很輕鬆很幽默。

記者:何兆彬

攝影:林栢鈞

回到喜劇

連續拍了六部悲劇,我們都為王佳芝或美國牛仔流過眼淚,但大家都忘了李安是拍喜劇起家的,忘了他首次拿金熊獎就是《囍宴》,玩盡華人性壓抑,笑得華人鬼頭全跌在地上,他卻再拍一部《飲食男女》後就膩了。李安愛轉變,很愛嘗試。

李=李安 記=記者

記:這次回到喜劇,拍的時候跟以前有沒有甚麼不一樣?

李:有,以前我的喜劇都是自己寫的,但這次是別人寫的。其實近年的戲都是別人寫的多,因為當初拍片的劇本花了好多年去寫故事,出來大家都接受。就像侯孝賢講過,你年紀小做甚麼都對,因為以前都是走順風路嘛,講白一點,就是以前運氣好!人的天資有限。像孔子說:生而知之者,上也;學而知之者,次也;困而學之,又其次也。年輕時候拍的都是生而知之嘛,但通常兩三部電影以後,東西都用完了,所以要再學習。所以我老是要挑新的東西來拍,因為東西用老舊了就不好看了。

記:原著中有甚麼東西感動到你?

李:其實這故事沒有甚麼感動……說感動,就是最後主角問父親:你是怎麼可以跟她(母親)活40年的,父親告訴兒子:因為我愛她呀。

記:那麼,吸引你拍成電影的元素是甚麼?

李:故事發生那個小鎮的旅館、那些那麼Jewish(猶太)的地方、整個胡士托音樂節怎麼建構起來,還有小鎮裏的人對這個音樂會的反應,都很吸引我。

記:電影在美國的票房差強人意(只收700多萬美元),失望嗎?

李:失望。這是一部非常輕鬆的喜劇,做行銷的人也很聰明,做得很好,我也不曉得怎麼美國觀眾不進場,到目前也沒有研究到答案。沒辦法,只好繼續下一部片吧。但看過的反應很不錯,有真正親身去過胡士托的人跟我說,當時的人,場面也真的是這樣。MichaelLang(胡士托發起人)跟我說,看這部片是OutofBodyExperience(靈魂出竅)經驗,片中的鬍子律師本人看後,更寫了封幾頁的長信給我。至於ElliotTiber(主角飾演,意外地舉辦胡士托的年輕人),看完後我在洗手間碰到他,他哭得一塌胡塗,大概是因為看到他父母那一段戲吧。因為她母親(影后ImeldaStaunton飾)真的演得很像。

記:你有根據他父母的形象拍?

李:本來找過體形相似的,但用後,還是覺得ImeldaStaunton演得好,就放棄了追求外形上的相似,她能演猶太家庭的那種味道。我身邊、電影圈有很多猶太人,這令我對猶太家庭很有興趣,他們與中國家庭有很多相似的地方,但有一點是猶太家庭共通的,就是他們的母親都很強勢,巨細無遺的管理家裏一切事務,至於父親,都很退縮。

記:台灣現在把Woodstock譯成「伍德斯托克」,我知道《胡士托風波》這名字是你起的。胡士托對你的成長有影響嗎?

李:記得當年(69年)念高中,在新聞看到「胡士托」的片段不過幾分鐘,對我也沒有影響。對胡士托的認識是直至我去美國了,多年累積而成的。1969年時人人都只記得登月,但胡士托慢慢壯大,回想起來它作為社會事件、政治事件也不亞於登月吧。「胡士托」是舊式的譯法,我這一代人依然講胡士托,但新一代都講「伍德斯托克」,既然是一部懷舊的片,那就還原它的譯法吧,哪管它可能譯得不對。

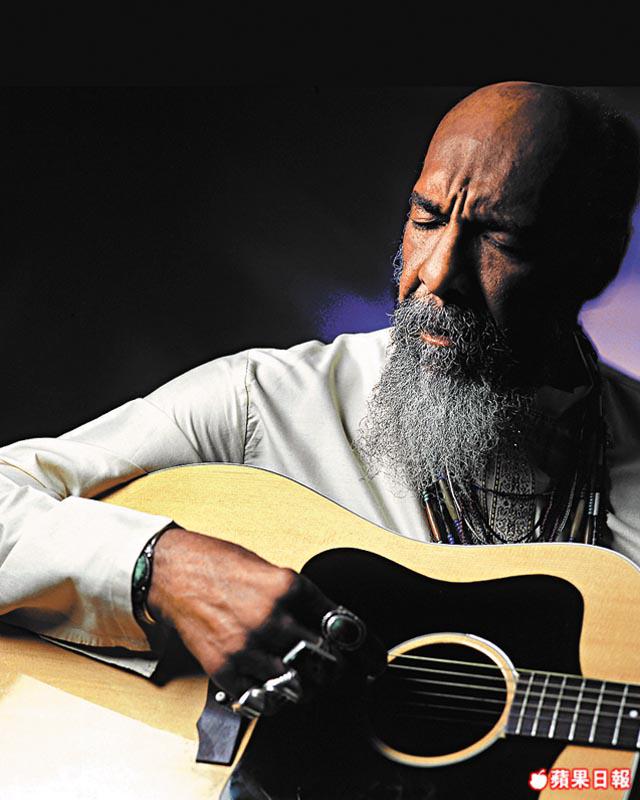

找RichieHavens重新演繹

看李安作品,就知道這個人是懂音樂的,不論是《臥虎藏龍》激戰時譚盾的打擊樂、或玉嬌龍跳崖時馬友友的悲愴大提琴,又或是《色,戒》中的古典弦樂……拍胡士托沒有JimiHendrix沒有JanisJoplin,但有李安親自選曲,再邀請了黑人歌手RichieHavens重新演繹經典《Freedom》。

記:導演是不是一個很音樂的人?

李:我不是,流行TopTen會知道,但從來沒有再深入研究,也不怎麼去音樂會。不過高中以後,就開始喜歡古典音樂。

記:但我知道你也是這部電影原聲唱片的ExecutiveProducer(執行監製)。

李:因為歌曲是我挑的,我花了半年不停的聽,然後選出這些歌曲。

記:然後你們還找了黑人歌手RichieHavens出來翻玩《Freedom》,作為電影的主題曲。

李:本來是想用另一首反戰的歌曲,但後來聽到《Freedom》,我就想不如找他出來吧。錄音時,我就在現場看着。RichieHavens很厲害,一般人找他錄音,頂多錄兩Take就好,這次他主動錄了四次。然後他就跟我說起故事來,他說,當年本來他是第4或第6個出場的,但由於人太多,前面的人沒法上台,就推他出去先玩。原本一個人玩6首歌,但後面的人沒來,結果又叫他"4moresongs",這樣連續叫了6次!當他把所有會彈的歌都玩過了,他想起小時候學過的oldspiritual《MotherlessChild》,他就根據這首歌Improvise(即興)玩成了《Freedom》,我覺得很適合這部電影。印象很深的是他的手好長,不只是手指長,而且他按結他和弦的方法與一般人也不一樣。

記:這次你又回到你擅長的家庭題材。記得你在你書中談過:「人一方面往外跑,但家庭的關係卻把你緊緊的鎖住,人在外好像比在家裏快樂。」這還是你如今的想法嗎?

李:對。人往往想往外跑,但受家庭約束,中國人社會以家庭為核心,講和諧,但西方就講個人,比較多人與人的衝突,那麼其實社會也一樣扮演了家庭的角色,你想要做甚麼,到最後會受到社會的約束,得到人與人彼此的安慰。所以中國人講「中庸」,要你不偏不倚的發展出來。但我學的是西方戲劇,你太四平八穩的東西就沒有人去看了。

記:你覺得這種約束是需要嗎?

李:我覺得是需要的。

記:拍這部戲時,有沒有受到美國人的挑戰──哦,李安你又來搞你不懂的東西了?

李:當然有,所以我必須把整個眼光,用他們的角度去看。一個人的視角、想法,少年時期就培養了,我23歲才去美國念書,所以眼光還是比較東方,這是改不掉的。但在做美國片時,我就會盡量的放他們的東西,用不同的方式,再看看周圍的反應。旁邊一直都有人說這應該這樣,那應該那樣,這我都Smell得到。所以有時候我聽,有時候不聽,再Apply自己的幻想。因為現在年紀大一點了,就會注意一些,有一些電影的習慣,明明是錯的,我會堅持用對的,大不了不賣座。

記:你說的「電影習慣」,是指觀眾?

李:嗯,是文化的積習,有很多事情已經習非成是了,你改不動了,像我書中有寫到黃飛鴻的「無影腿」,是不可能這樣踢的(按:李安在書中談到,黃飛鴻的無影腿應該是把袍子一甩,腳就借機一閃而出,踢對方的下路,而不是大叫「無影腳」名號,然後把腳踢到頭上去,這樣踢有影可捉,很反智。)電影裏有很多積習,又像《臥虎藏龍》,台灣人會笑周潤發的口音,但廣東也有大俠呀,廣東人去了北京講話就是這樣,如果用一貫的作法,是不是又變成了那種標準國語?

嚐過大麻

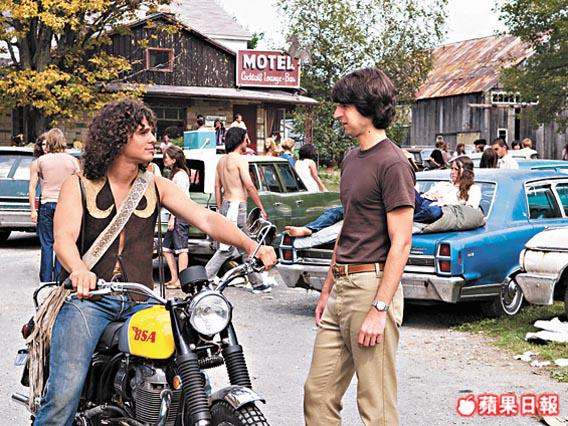

《胡士托》有一場事先張揚的重頭戲:音樂節開始了,主角本在父母的旅館幫忙,朋友卻勸他goseethecentreoftheuniverse(去看看宇宙中心),他出發並吸食了毒品,經歷了(李安重新鋪排的)迷幻的視覺經驗,翌日回家後成長了,知道自己是基的,知道自己不想留在家裏。

記:電影之中,有一場高潮戲是主角吸了毒品,然後出現幻像。看過電影我們就很好奇,李安導演有沒有吸過毒品?

李:我讀書時代吸過大麻,只有兩次,因為我一吸了就不會說英文,一直講國語,之後就沒試了,LSD那些也沒試過。但我兒子還跟我說,爸,你拍這部戲,你應該要去試試嘛。但我沒有,結果拍前就問了有經驗的人。

記:因為主角在吸過毒後,經歷過一場音樂會,回來就成長了,清楚自己的性取向,又明白到以後的發展,決定跟父母說不要在旅館了。吸毒然後長大,這種情節,在華人社會你是一定會被抨擊的。很想知道你對毒品的看法?

李:在那個時代,這些毒品都是說MindExpanding(擴闊思想),我覺得以前的毒品沒有那麼壞,感覺就像跟喝酒一樣,喝了酒吸了點東西,大家就親切一點,一起胡塗,不大有現在毒品的那個感覺。電影中有毒品,就像我拍片中有人全裸在河中出浴,是一種紀實,如果這樣子也不能拍,就只好拍主流、主旋律電影了,所以我對此是Neutual(中性)的吧。

記:那你孩子如果跟你說:爸,我吸過了,很過癮……

李:我早就跟他們告誡過了,不能碰的。

記:拍完《胡士托》,以後還會拍喜劇嗎?

李:拍之前因為連續拍了六部都是悲劇,我就很想拍一部喜劇吧。現在不會那麼想拍了,看劇本吧。

記:電影在香港上映的對手是《建國大業》,講一下感覺吧!

李:哈哈哈!那他有他們的《建國大業》,我也有我的建國大業嘛,因為Woodstock就是我心目中的烏托邦,片中本來也有這麼一句對白:「胡士托就是我們的烏托邦。」後來刪了。因為胡士托有和平、沒有自私,很有老子的味道。那所以Woodstock就是我的Nation了。他是建國,我也是建國嘛,哈哈哈!

記:記得你談過,1973年是美國重要的年份,那這次拍的69年呢?

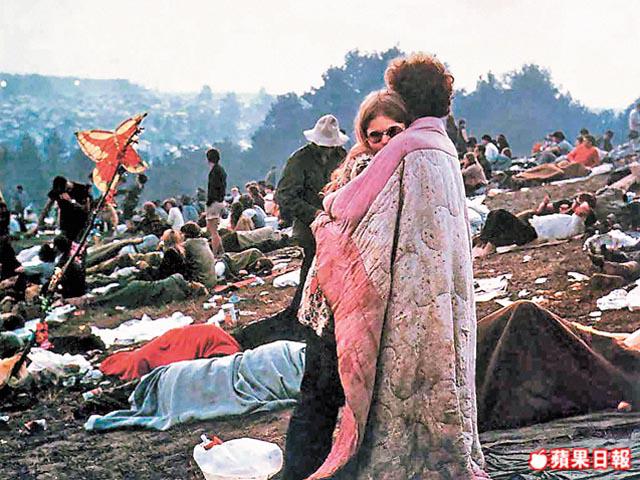

李:對,69年也很重要,又有登月又有Woodstock。但對於音樂來說,1967年更厲害,是個高峯,有過萬人參加HumanBe-in,然後68年跌下去,兩人(按:甘迺迪總統、馬丁路德金)被謀殺,RollingStones那些出來了;1969年是個迴光返照。

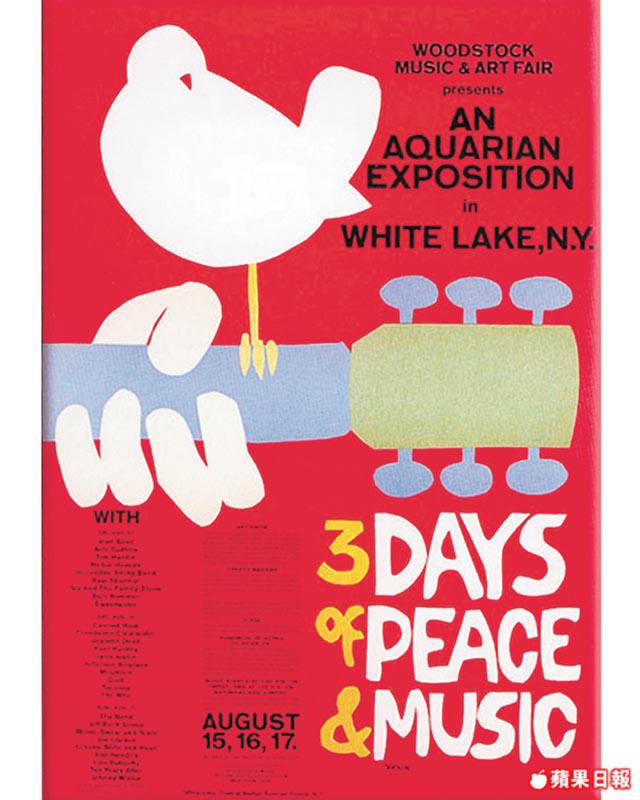

胡士托小資料

1969年,發生在8月15-17日紐約小鎮WhiteLake的一段經典故事,原本在Woodstock舉行的音樂節,因當地人士反對嬉皮士,而遷到WhiteLake舉行,當初預料5,000人出席,最終人數卻高達50萬人。場地不佳,超級大塞車,連續大雨及遍地泥濘,3日的音樂會卻始終沒有出過亂子,一如主題「愛與和平」。演出片段如JimiHendrix彈美國國歌、Santana初生之犢技驚四座、或JanisJoplin、JoanBaez等等,都成了流行音樂史上的珍貴歷史。