1989年六四屠城,令香港人認清中共的殘暴。這一場血腥鎮壓,對當時正值青壯年的一代香港人影響尤其深遠。他們當中,有的人曾對回歸抱有理想,不少人曾對改革懷有希望。但槍聲一響,一切頃刻粉碎。

六四當晚一直留守天安門廣場直至清場的中大畢業生黎洪,曾經狂熱愛國,平安回港後驟然醒覺,不再盲目擁護共產黨。曾上京聲援學運的陶君行自言曾是學聯中的「左仔」,六四後變成主張結束一黨專政、要求平反六四的支聯會常委,從此踏上從政之路。

記者:張文傑

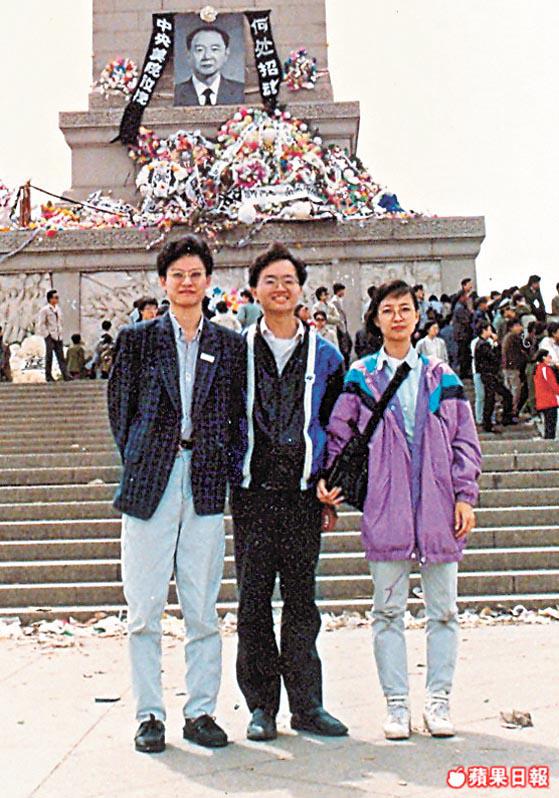

在中文大學讀書時是國是學會成員的黎洪自言,八九前他有點「盲目」愛國,每年與志同道合的同學隨交流團往大陸;那時他以為,八十年代內地經濟上的改革開放,會慢慢伸延到政治方面。八九學運爆發後,他參加完數學系的畢業試就立即赴京,以港人捐款購買油印機及揚聲器等物資,支援學運,「其實預咗會鎮壓,諗住最多俾人抬走,冇諗過咁血腥。」

「原來咁殘暴」

不再盲目擁共產黨

89年6月3日晚,天越黑,槍聲越頻密,無任何通訊工具下,黎洪不清楚廣場外實際傷亡數字,只感到槍聲漸近,不斷有板車載着中槍的傷者經過。「手、腳、身體中槍,成身血,不遠處仲見到流彈飛過。」他跟幾千學生留守人民英雄紀念碑附近,凌晨5時,紀念碑已被進入天安門廣場的軍隊包圍。當時他聽說,劉曉波等「四君子」與軍方談判後,軍隊同意放最後留守廣場的學生一條生路,「柴玲叫大家走,有人唔肯,十幾個迷彩服士兵走近,向紀念碑上方,即係我頭頂幾呎開槍,逼我哋撤走。」

六四屠城後,黎洪跟很多本來愛國的年輕人一樣,對中共徹底失望,認清政權的真面目,「原來可以咁殘暴,我唔再盲目擁護共產黨。」劫後餘生,至今黎洪憶述舊事仍然激動,「好憤怒,覺得(中共)好黐線。」

回港後他回歸平淡,92年到香港華仁書院任職數學教師至今,近年擔任公民教育主任的他,心中那團火仍未熄滅。「20年,始終有啲嘢放唔低,聽Beyond《抗戰二十年》諗番好多,好觸動我。」近期再與經歷六四的朋友聯絡,更想積極將這段歷史告訴學生。「(六四)始終佔我生命中好重要位置,不可磨滅,始終有個結,不可以原諒(中共)。」他深信,當李鵬等人離世,六四一定可以平反。

「一日六四未平反,國慶都只係國殤。」陶君行八九時是香港學聯秘書長,當年學聯相當「親中」,每有新委員上任新華社都會派人祝賀,「我哋反對殖民地統治,主張民族回歸、民主建港,屬於國粹派。」那時火紅年代已是過去式,學聯的路線是「放關建爭」──放眼世界、關心祖國、建設民主香港、爭取同學回應。

價值觀改變

棄商從政爭取民主

陶君行當時已認為,香港要有民主,必先爭取中國民主。89年4月他北上了解學運情況,與幾名學生代表抵京後,與吾爾開希等學生領袖會面,《人民日報》「4.26社論」後陶君行回港做後援工作,那趟是他第一次也是最後一次上京。

六四令學聯與中央決裂,學聯提出與中方「不承認、不接觸、不妥協」的「三不政策」。新華社批評陶君行太激進,更指他本質是反共。陶君行醒覺中共獨裁,也根本無法實現社會主義的均富,更擔心97年不是他心目中的民主回歸。為爭取中國及香港民主,他畢業後在商界打了一年工,便放棄月薪12,000元的工作,91年參選區議員。

陶君行坦言,六四改變了他的價值觀,「人哋(內地民運人士)條命都冇咗,我又點呢?放棄做商界,賺少啲錢,算得係咩。」他說,若沒有六四,他八成不會從政。當時的學聯成員至今仍從政的,還有張賢登及蔡耀昌,都是泛民一員,其他成員不再涉獵政治,但陶君行堅信,六四在他們這代年屆四十的人心目中,不可磨滅。

那一年,香港百萬人上街,民主歌聲獻中華、支聯會成立並以平反六四、結束一黨專政為終極任務,加上拯救民運人士的黃雀行動,香港被中共定性為反共基地,以致後來對《基本法》的制訂變得強硬,更在23條重新加入顛覆國家罪,對回歸後的香港影響深遠。