《蘋果》獨家專訪--李安執導的電影《胡士托風波》(TakingWoodstock)下周四國慶日(10月1日)在香港上映,對撼集合過百中港兩地紅星的電影《建國大業》。雖然李安今次重塑60年代的烏托邦,卡士和規模難與《建國大業》相比,但總會找到知音人。下周來港宣傳新片的李安,日前已在紐約率先向本報記者解構這個關於音樂、電影、文化歷史和家庭倫理的故事。 撰文:張一明

每個戰後嬰兒潮一代出生的美國人心中,都有一場胡士托。1969年,超過50萬名年輕人在三天夾雜陰晴風雨的天氣中,在紐約白湖鎮旁邊一座牧場見證這場以愛與和平為主題的大型戶外音樂會,那裏的搖滾、性愛、泥濘、迷幻藥和反戰思潮,早已成為當代美國人的集體回憶。

以輕鬆手法落墨

今年正值胡士托音樂會40周年紀念,李安收起以往的悲愴沉重,改以輕鬆心情落墨,把胡士托音樂會創辦人之一ElliotTiber的回憶錄《TakingWoodstock:ATrueStoryofaRiot,AConcert,andaLife》改編拍成電影,帶領觀眾重溫一個花花年代的開始。李安更將這個美國音樂史上舉足輕重的事件,拍成一部溫情的家庭倫理片,絕對讓觀眾感動窩心。

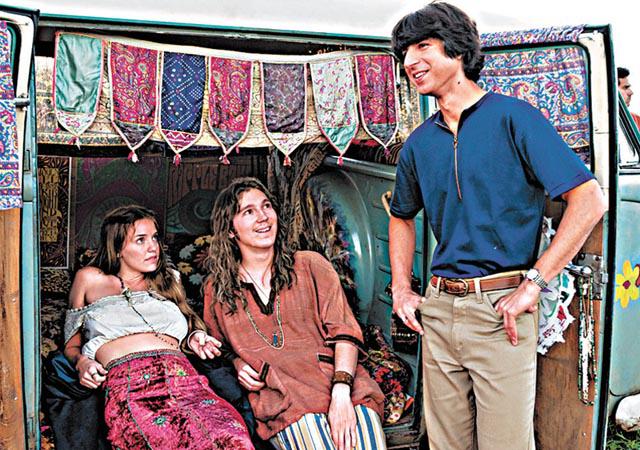

1969年的夏天,離鄉遠赴紐約發展的ElliotTiber(迪美查馬田DemetriMartin飾),因為父母經營的破爛汽車旅館快將倒閉,被迫返老家白湖鎮救亡。當他苦思搵錢大計之際,報章刊登了一個令他振奮的消息,附近城鎮拒絕借出場地舉行胡士托音樂會,剛巧音樂會發起人MichaelLang(尊拿芬哥夫JonathanGroff飾)是他的舊相識,兩人一拍即合,Elliot不理村民反對,結果預計只有5,000人出席的戶外騷,最終吸引50萬人參與為期三天、以愛與和平為主題的音樂文化盛會。

在這部長達121分鐘的電影中,並沒出現任何歌手表演的鏡頭,李安將電影焦點放在主角Elliot如何跟胡士托產生關係上,從他的角度看這場音樂會,故此曾有影評批評李安不懂音樂。日前剛從威尼斯影展回到紐約的李安,在電話中以一把溫婉聲線向本報記者說:「原本的《Woodstock》音樂紀錄片,早已是一部經典,我不採用當中的演唱片段,其中一個原因是不想破壞它。這是一部小規模的家庭劇情片,故事集中描寫Elliot在舞台周邊發生的個人遭遇,但別人也有批評的自由。」

保留紀錄片細節

即使《胡士托風波》焦點並非放在音樂會上,但有關胡士托的所有細節,李安仍堅持忠於事實,不但美術道具一絲不苟,很多場面和細節都是重現《Woodstock》紀錄片,包括參加胡士托的男女齊齊在湖邊全裸洗澡、年輕男女排隊使用公共電話、一個警察接受訪問時大讚場內的年輕觀眾和睦沒有搞事,同時又以多部攝影機以多角度、慢鏡、定格或重叠影像,甚至利用widescreen闊銀幕分割畫面,都是令人想起《Woodstock》紀錄片的經典畫面。

問李安是否透過《胡士托風波》向胡士托音樂會和《Woodstock》紀錄片致敬,他仔細解釋說:「其實早在我讀電影的時候,已看了《Woodstock》紀錄片,當年已欣賞這部電影偉大之處,像很多電影學生一樣也有研究當中破格的拍攝技巧。為了重現胡士托的氣氛,在拍攝時,我也聘用一班電影畢業生,讓他們拿起當年影片使用的Eclair攝影機,當年拍攝《Woodstock》紀錄片也是一班充滿熱誠的年輕電影人。」

流露中國人性格

雖然李安僅花了3,000萬美元(約2.34億港元)製作費以及短短42天完成電影,但男主角走進迷幻小巴的一場戲,便用上很多拍攝技巧,單單這場戲便花了一個多月的後期製作。李安說:「我用自己的幻想力表達嬉皮士吸食迷幻藥後tripping的經歷,所以用了電腦動畫製造效果,那足足花了一個月時間,我很滿意效果,當中也用了35mm及不同大小的菲林拍攝製造不同質感。」

李安強調《胡》片也是家庭倫理片,影片用了一半篇幅來着墨於Elliot和父母的相處,令人想起李安早期的作品《推手》和《喜宴》中描寫兩代之間的矛盾。片中男主角Elliot性格內斂、低調和着重家庭,性格與一般美國人有很大差異,李安也承認Elliot這角色流露了中國人的特質。

香港上映日期:10月1日

影后阿媽易服同志搶鏡

在《胡士托風波》中,扮演男主角Elliot父母的英國男星亨利高曼(HenryGoodman)和英國影后艾美達史當頓(ImeldaStaunton)是全片最搶鏡的一對。

獎項難預料

李安說:「繼《理智與感情》(SenseandSensibility)後,我第二次跟艾美達合作,今次是試鏡負責人再向我推薦她,我嘗試將她化身一個猶太裔的美國婦人,她演得很好。」

至於澳洲女星娜奧美屈絲(NaomiWatts)的演員丈夫里夫舒韋伯(LievSchreiber),今次在《胡士托風波》中也有突破演出,飾演一名易服癖的同性戀者,與艾美達史當頓同樣脫胎換骨。問李安對兩人入圍明年奧斯卡最佳男女配角,以及該片提名奧斯卡最佳電影有否信心時,身為電影頒獎禮常客的他平淡地說:「獎項的東西我也不知道,很難預料。」

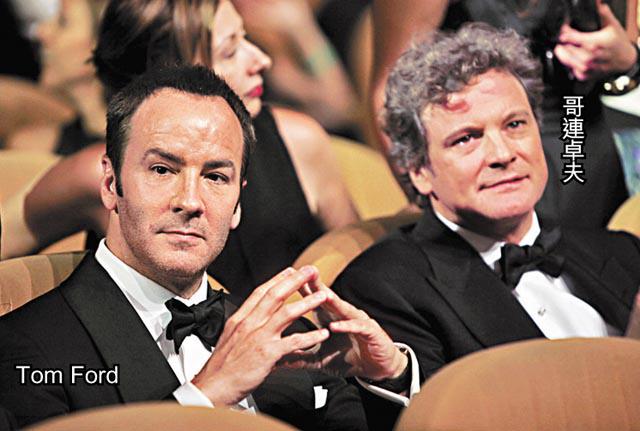

驚訝TomFord借片寄意

執導過同志牛仔片《斷背山》(BrokebackMountain)的李安曾經說過:「每個人心中都有一座斷背山。」由《喜宴》到《斷背山》,再到《胡士托風波》都涉及同性戀元素,《胡》片男主角Elliot最後鼓起勇氣出櫃,戀上音樂會一名大隻技工,但李安說:「《胡士托風波》有同志元素純粹巧合,這部電影不是以同性戀為主題的電影。」對於外界懷疑有妻兒的李安是一名同志,他說:「我不介意別人怎麼說。」

李安早前擔任威尼斯影展評審團主席,有傳競賽電影《ASingleMan》的同志導演兼時裝設計師TomFord為取悅李安才拍攝這部同志片,李安笑中夾着驚訝的語氣說:「從來也沒有人為了取悅我而拍電影吧!」但他深信感人的《ASingleMan》將有很大迴響。

賞析角:邊緣人物刻劃入微

由李安執導的《胡士托風波》年初在康城影展舉行首映禮,既不像《臥虎藏龍》般在同一地點贏盡口碑,也不似《冰風暴》(TheIceStorm)般捧走最佳劇本獎,早前《胡》片在美國上映票房也屬一般,但並不代表影片質素欠佳。《胡》片再次貫徹李安的風格,就是在荷李活典型敍事中注入獨立精神,並在兩者之間取得平衡。

情節歌曲具心思

電影還有很多感人位,尤其對越戰退役士兵、嬉皮士甚至社會邊緣人士的心理有細緻刻劃。假如了解胡士托音樂節的背景,看過《Woodstock》紀錄片的話,觀眾自會發覺李安安排的情節,他選用的背景歌曲,顯示出他對整件事的了解,反而批評影片沒有音樂、批評李安不懂音樂的人,大有可能根本沒看過《Woodstock》的紀錄片便作出似是而非的批判。

話你知:高清版回味瘋狂

由美國導演MichaelWadleigh執導的胡士托紀錄片《Woodstock:3DaysofPeaceandMusic》,早獲公認是音樂和電影史上最重要的紀錄片之一,當年馬田史高西斯(MartinScorsese)擔任該片剪接和副導演。導演Michael聯同馬田及一眾幕後工作人員排除很多技術上的困難,除了成功紀錄了JimiHendrix、Santana及JeffersonAirplane等演出單位在台上精采懾人的演出外,也拍下台下40萬名觀眾在三日裏的生活面貌。

適逢今年是胡士托音樂節40周年,音樂紀錄片《Woodstock:3DaysofPeace&Music》已在美國推出高清版Blu-raydisc,讓大家重溫這個關於音樂、和平友愛、反戰精神的經典時刻。