影評人翁子光初執導演筒,認為市道不好,中型製作風險不大,題材不受限制,作品《明媚時光》以陳健康事件為藍本,尋根,重新探討本土倫理及價值觀問題,或許是刻下香港電影業新出路。

記者:梁佩芬

攝影:陳盛臣

王璐瑤

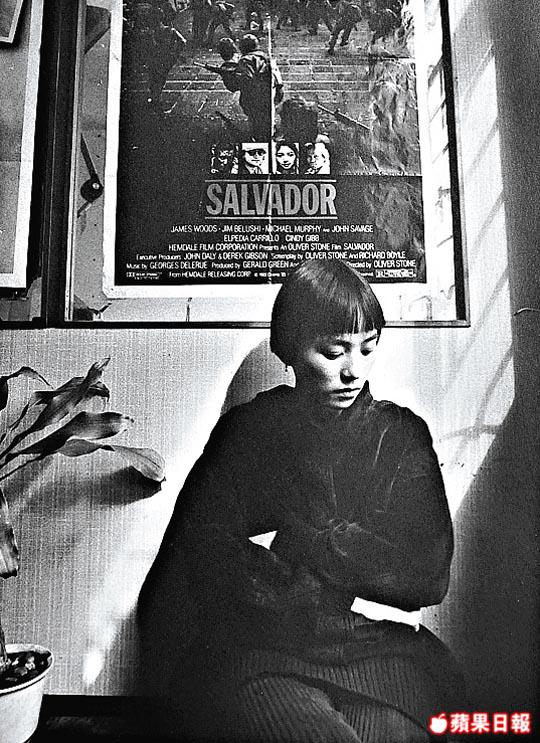

曾拍攝Visa卡廣告及有線電視廣告特輯,參與過舞台劇《大門》及亞洲電視《今日法庭》,參演過《神探》及《很想和你在一起》等電影,現擔演《明媚時光》女主角。

許素瑩

曾參演方育平執導的新浪潮電影《半邊人》,後加入《電影雙周刊》,與邵國華、馮禮慈和李志超合作話劇團,現為香港電影資料館資料搜集員。

翁子光

中學畢業後投身電影圈,曾做美術助理、場記、副導演及製片,2001年開始寫影評,現於《AM730》連載,創辦「青年導演會」發掘對電影有興趣的中學生。

翁子光=翁 許素瑩=許 王璐瑤=王 記者=記

電影有責任紀錄歷史

翁子光寫影評,說香港電影缺乏「內化」探討,缺少本土生活寫照,他手執導演筒,希望重現被遺忘的香港人精神。

翁:香港電影,從邵氏到嘉禾都是工廠模式製作,故事與現實有距離,八十年代新浪潮出現,開始觸及香港人精神面貌及民生問題。可惜,九十年代的跟風濫拍與一場金融風暴,讓投資者卻步,到今天又說要拍華語片,要大中華化,還有誰欣賞香港人故事?

許:新浪潮時代的電影,也要看導演的取捨,不是位位導演都愛訴說香港故事,我有份參演的《半邊人》,導演是方育平,比較愛寫實。

王:我們二十歲的一代,想都未想過會看一齣關於香港的電影,連入戲院的衝動也沒有,唱K行街,太多娛樂了。

翁:電影有責任紀錄歷史,有文化本位,若一窩蜂拍攝要遷就大陸與迎合世界市場的華語片,還有誰來紀錄香港?

王:從小到大,我只看喜劇及愛情戲,總覺得所謂藝術電影、去影展才看到,電影很沉重,悶得要死。

許:回看八九十年代電影業蓬勃,有誰會不顧市場,不拍訴說生活的故事?現在呢,除許鞍華的《天水圍的日與夜》講及香港事,還有沒有呢?有,不過用一隻手已經數得完,反而香港電台製作的劇集仍非常本土性,我也拍了很多。

翁:有人說:「香港電影不應有本土性,要大中華化兩岸三地合作。」我反對,我們的電影是中國境內的香港電影,要有身份認同。

記:你覺得外國人有興趣看本土電影嗎?

翁:《明媚時光》在德國慕尼黑參展,德國人問:「香港回歸前後有何分別?」、「為何回歸後,中國香港之間還有海關?」、「香港人對內地人的看法是怎樣的?」原來,外國人也關心香港。

許:在影展時,我感受很深,尤其從香港過去的華人,頻說:「很久沒看同類型電影了。」非常開心。

翁:我們常以為外國人看不明白本土電影,事實他們就是從不明白的層面去了解香港,本土電影怎會沒價值?

記:這就是你說的「內化」探討?

翁:對!香港電影很被動,不知觀眾要甚麼又覺得自己的地方沒特色,一直「外化」我們的,是有大量味精的荷李活片,消費指南化,講值回票價。

許:本土電影不是搞煽情,有些電影比較戲劇化,涉及到人與人之間的衝突及關懷,就如你我他日常發生的故事。

翁:新浪潮時代,徐克《第一類接觸》和許鞍華《撞到正》,也講及我們所關心的事;九十年代,電影文化工作者還嘗試解構警匪片及古裝片裏的香港精神。

孤獨不是負面

《明媚時光》中心思想是「孤獨」,提到父子間的孤獨、母子間的孤獨、師生間的孤獨,是個深化了又不見有人討論的問題。

翁:暑假檔期,《明媚時光》在電影中心上映了幾場,有人說:「你與《變形金剛》打對台!」這沒所謂,因主題一樣,都是人性爭拗,分別在改變地球和改變自己,只是沒有打鬥場面而已。我們看事物太過表面,不像台灣人般說話有原則,不像大陸知識青年有自己觀點。

記:相比下來,在言論自由層面上,香港不是較好一點嗎?為何沒有觀點意見?

翁:這跟我們思維模式有關,我們習慣了「快」,只要答案不要過程,因為過程要付出的經濟代價太大了。

王:不知怎樣,總覺得大陸人的文章特別好看。香港人只會發表流於表面的意見,像「個袋好靚」、「件衫好看」,甚至只看娛樂圈緋聞、討論區的美女相片,因大家不想被孤立,當人家講衣服鞋襪,你最好不要說文化藝術。

翁:無錯,香港人愛跟風,就像數年前流行的Xanga,本來是好的,大家可以貼相公開討論話題,但當Facebook一來,Xanga即被淹沒,因為大家愛群在一起說話或看人家的話。

許:我的女兒仍是Xanga的支持者。

翁:如果不是《明媚時光》,我才不會開Facebook,因為有部份幫助攝製的青春少男少女,說如不在Facebook宣傳,根本沒有人知你存在。

王:我們這一代,很少人沒有MSN之類的溝通工具了,好多時,一些不好意思說出來的秘密是非,反而能在網上說。可以這樣說,我們內心是很孤獨的。

翁:人是孤獨的。我們分享一切只為迴避內心孤獨。我們要怎樣與自己相處呢?我覺得,孤獨不是負面,可從中引發思考。

許:我是佛教徒,很享受孤獨,禪修是觀照自己。有時,事情總是相對的,禪修時,你會想在蘭桂坊喝酒的朋友多麼歡樂,相反,正在喝酒的人又會想禪修是多麼有意義。活在當下,你的處境及想法,會影響你對孤獨的看法。

王:我沒想過孤獨與否,只是怕悶,常找人談電話或飲酒,怎樣禪修?

許:例如,你行街熱到七彩,只要給你一杯冰水,你就會有凉快開心的感覺,這也是一個禪修,一個修行,從中增加智慧,清空腦中雜念,定下來休息一會,你可以試試。

王:好悶呀。

翁:我認為璐瑤要禪修,她常常亂衝亂撞沒方向,她要冷靜想想自己想要的東西。

別標籤我三級片女星

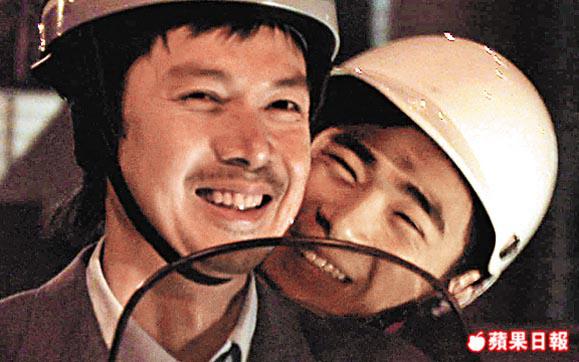

1998年陳健康疑因北上另結新歡,妻子掟兩兒子落街再跳樓自殺,事後傳媒追訪,更涉及付錢嫖妓做新聞,從此社會多了個以「陳健康」為名的負面標籤,《明媚時光》男主角,正是中學生時代的陳健康。

翁:茶餐廳的MK說:「《色.戒》就是藝術!」你再聽落去,根本發覺他的說話沒觀點,香港人總愛標籤事物。

記:就算把《花樣年華》定位為藝術電影,也是莫大錯誤。

翁:電影當然有一定藝術成份,卻不代表是藝術電影。

許:在電影市道低迷下,尋根的創作可能是個轉機,有時危中才有機。

翁:香港電影兩極化,一是幾千萬甚至過億元大製作,一是小至三四百萬元獨立電影,我們應該大膽點去做中型電影,置諸死地而後生,大膽一點探討香港問題。我的電影沒完整劇本,用大專生做班底比較有靈活性,但卻辛苦了演員,第一不知何時拍完,第二演員的思想及情緒也難控制,時空及心路歷程又不知怎配合。

許:開拍前兩日,導演來一個電郵,標題「62D」,才知第六十二場要演甚麼,我沒甚麼問題,反而對第一次拍戲的璐瑤比較困難。

王:導演會叫我們先排戲。

翁:排戲時應同時思考,角色的心路歷程比甚麼也重要,我想他們改對白,加多些自己觀感,不過大部份演員都不愛思考,只問我怎演。

王:導演常說我的表情太表面,原來真的要揣摩幾次才有內心戲。

翁:好奇怪,大部份人只對我的電影提出兩個問題,一是如何找老闆投資,二是怎勸說女演員拍攝性愛場面。

許:裸體戲有很多顧慮,先不理會別人看法,自己又怎看?若你能看破身體只是臭皮囊,豁出去,就是好演員。

王:我一早知有性愛場面,沒所謂豁出去與否,不過最近有人說:「拍三級片!你以為自己是舒淇徐若瑄?」我反駁《鐵達尼號》也有裸露鏡頭,他們大聲說:「人家是琦溫絲莉,你是誰?」我愕然。

翁:甚至有人對我說:「有性愛場面別浪費。」你當我拍甚麼戲?早兩天,有青年組織找我做青年大使,我說我吸煙講粗口不是好榜樣,組織說沒問題,我再說我拍了齣三級片,他們說:「那麼我們要考慮。」我拍三級片,是否等於打劫銀行作奸犯科?

王:人們常說脫過就是脫過,以後會被稱為脫星、三級片女星。如何界定三級片?彭浩翔的戲,全裸講粗口也不是三級。

翁:我問過電檢處為何定此片為三級,答案是:「戲中的粗口及床上戲太真實了。」我又問:「究竟要刪減甚麼鏡頭,才可變二級?」好好笑,他們反勸我不要刪剪,因為:「我們很喜歡,刪了就不好看。」

故事大綱:武俠小說迷爸爸(太保飾)的牛脾氣與韓劇迷媽媽(盧慧嫻飾)的犬儒,令高中生陳健康(翁家軒飾)對家庭從沒憧憬,與有抑鬱症媽媽(許素瑩飾)的女友嘉嘉(王璐瑤飾)拍拖,又情淡如水,最美好時光竟是臧老師(梁榮忠飾)的文學課。生活繼續,大陸終成陳健康桃花源,不期然北上尋歡。(即日上映)