文革期間,港澳局勢同樣動盪。香港左派1967年「反英抗暴」時高舉的《毛主席語錄》,在風暴平息後竟被大手賤賣,內地文革的文宣物品也被「無產階級」輾轉帶來香港轉售,換購資本主義社會的「彩電」,令香港一批「文革收買佬」先富起來。

在荷李活道開業47年的「平價館」第二代東主李達良說,67年暴動後,左派的摩托工會、酒樓業工會把《毛語錄》和毛像襟章平價賣給他的父親,沒想到八十年代掀起中國熱,外國遊客視如珍寶。李父當年一買一賣,轉手圖利賺了好幾個物業。

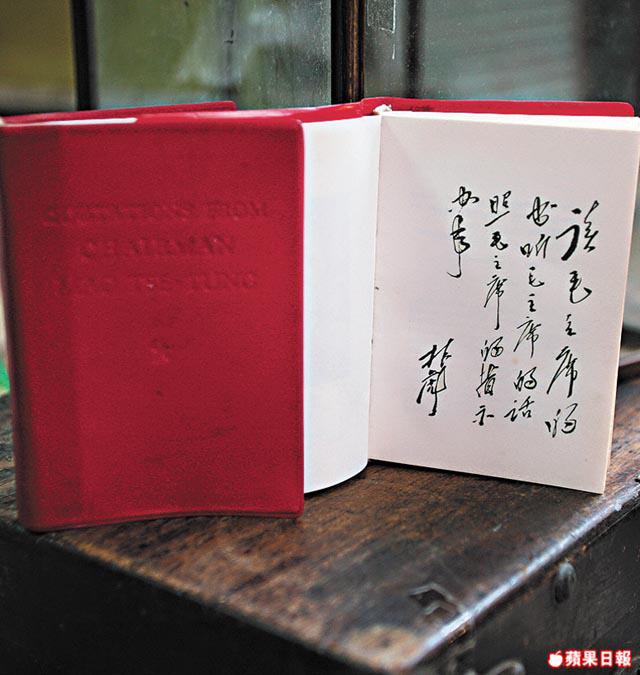

林彪題字毛語錄珍貴

在摩囉街賣二手貨的司徒太,在攤檔掛出一幅「革命委員會好」的大海報,叫價800元。她說,67年暴動時丈夫在左派機構打工,經常參加政治活動。當年家住佐敦道,入夜宵禁,看見滿街軍警,丈夫還沒回家,她抱着剛出生的兒子,擔驚受怕。事隔42年,她與丈夫反過來靠賣文革二手貨過活。

司徒先生說:「八十年代改革開放,國內好多人帶文革物品落嚟換錢買電視。」十多年前,港產《毛語錄》有市場,但隨着近年大批內地版湧入,變成供過於求。「啲人邊度買嚟讀o架?都係買嚟裝飾啫。」

他解釋,正版《毛語錄》有中、英、日、意、俄文等多個版本,當年用來送給外國語言學院或外交使節,印有曾是毛澤東「親密戰友」林彪的題字。71年林彪外逃,墜機身亡,人們紛紛把林彪的題字撕掉,少數獲冒險保存的「完整版」,今天反可賣得好價錢。

對老一輩來說,文革是道不堪回首的傷痕,但對沒經歷過那段苦難的「住好啲」創辦人楊志超來說,文革卻變成一種風格。65年在港出生的楊志超說,他只是從設計角度看文革,「無論衣着、印刷都有好歸一嘅風格。」不少中國藝術家也採用文革作為創作題材,「你要有相當嘅自信,先至可以自嘲……將醜嘅一面暴露出來。」