1949年是戰亂未平、大局已定的一年。960萬平方公里的錦繡山河裏到處是生離死別,到處是家破人亡。

一些人面臨抉擇:是去是留?他們當中,有資本家,也有知識分子。

一些人沒有選擇,遷徙逃亡。他們當中,有敗陣國軍,也有國軍眷屬。

面對共產政權上台,為了政治立場也好,為了保命求生也好,為了實際利益也好,百萬人倉皇南下,扶老攜幼來到了英國人管治的香港。

不少人以為,他們只是暫寄邊城,很快就可以回家了。誰知道,一晃眼竟已是60年。 記者:陳沛敏

王國儀記得,在調景嶺時,對面住了一位「楊大爺」。在調景嶺被叫作大爺的,原本都是國民黨的高級軍官。這位楊大爺,相信也有少將級,當年來不及登上撤退的船艦,輾轉流落香港,直到回歸前調景嶺快要清拆,才得知戰亂中失散的妻兒,半世紀以來,原來一直都在台灣。

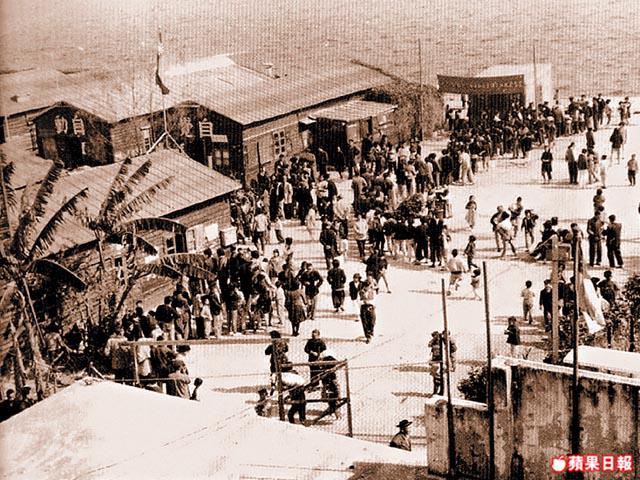

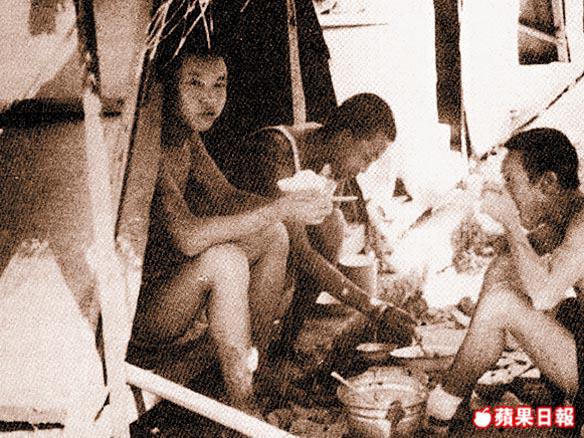

調景嶺變成地鐵站和私人屋苑之前,曾經是個寫滿「毋忘在莒,反攻大陸」、青天白日滿地紅旗漫天飄揚的地方。1949年,兵敗山倒的國民黨部隊在炮火中後撤,英國人統治的香港成為難民避難所,「夜晚樓梯口瞓滿人,成條青山道都係咁。女人抱住細路乞食,樓上嘅人用報紙包住冷飯菜汁掟落街,難民猛嗌多謝。」

軍人變難民棲身A字棚

大批國軍來到廣州,來不及登船,只好沿鐵路走到香港。「有人仲拎住槍,來到香港邊境先繳械。」上萬名不懂廣東話的外省官兵在摩星嶺聚居,等候東華三院每天派飯接濟。50年6月18日,一班左派人士走來大跳秧歌舞,引發衝突。「香港政府覺得唔掂,呢班軍佬無路可走,衝落嚟點算?衝落嚟就係中環,係香港命脈所在。」一星期後港府用渡輪將他們送到荒蕪的「吊頸嶺」,難民搭起油紙「A字棚」棲身,那裏從此喚作「調景嶺」。

39年出生的王國儀50年來到香港,跟父親團聚,因為家貧,考入毋須交學費的天主教鳴遠中學,搬到調景嶺居住,在台灣成功大學畢業後,又回到調景嶺教書和出任營區服務處主任。他說,調景嶺卧虎藏龍,有將軍有學者,每個人的故事都是一本書。

半世紀後才與妻兒重逢

像楊大爺,孤身流落調景嶺,過了大半生,到1996年調景嶺拆卸前夕,才發現打仗時留在家鄉的妻子,1949年帶着兒子,在他屬下的勤務兵護送下,趕上撤退的船艦,到了台灣,卻一直等不到他的消息,以為他死了,後來跟那個勤務兵結了婚。半世紀之後,楊大爺跟老去的妻子和中年的兒子在香港重逢,「佢哋仲喺調景嶺住咗幾星期陪佢,先返台灣。後來,楊大爺過世,個仔都有嚟香港奔喪。」

工團主席李國強的爸爸當年是國軍連長,退到香港後住在九龍仔。「當兵嘅淨係識打仗,多數做三行呢類體力勞動,有啲做咗黑社會,所以50、60年代有個講法話黑社會部份係右派。」李父組織工會,並加入工團。

全名「港九工團聯合總會」的工團,與左派工聯會都是1948年在香港成立。「國共內戰喺大陸嘅戰場告一段落,但『戰場』延伸到香港。」兩派鬥爭白熱化,1956年石硤尾護旗事件引發右派暴亂,1967年左派發動暴動,「大家互有死傷,我哋以前喺旺角嘅物業,仲有個孔松紀念堂。」李國強說,當年工廠裏兩派壁壘分明,左派工人想破壞右派地盤的青天白日滿天紅旗,孔松為護旗被捅死。

「唔肯喺中僑前面行過」

上一輩來了香港幾十年,有的還很頑固,「佢哋唔肯喺中僑(國貨公司)前面行過,情願繞過對面馬路行。我仲笑佢哋,咁你又飲東江水,食大陸米?」李國強聽母親說,父親到老還在夢中大叫「反攻大陸」。一直以為只是暫避香港的李父要到回歸,才接受現實。

「回歸後中聯辦台灣事務部都邀請過我哋返大陸睇吓,但諗到過去同左派鬥爭,犧牲十幾二十條生命,始終有啲情結。」當國民黨主席已經多次訪問大陸,身在中華人民共和國香港特區的李國強卻至今都沒有領取回鄉證。國民黨在李登輝時代已經停止資助工團,李國強倒沒所謂,「睇到台灣實現政黨輪替、直選總統,孫中山先生嘅三民主義部份落實到,已經係對我哋最大嘅支持。」