從深水埗桂林街61至65號門前走過的人,很少會留意這幢快將清拆的老舊唐樓。但對列航飛來說,這是改變他一生的地方。

錢穆等創辦新亞書院

「1949年10月我入讀亞洲文商專科夜校(新亞書院前身),聽咗錢穆、唐君毅、張丕介三門課,好強烈咁吸引住我,自此改變咗我嘅人生。」錢、唐、張都是大師級的學人,1949年南下香港。同年,才19歲的列航飛也由廣州坐火車逃難到香港,「流亡的教授、流亡的學生、流亡的學校,係不尋常時代嘅產物。」

錢穆是著名的儒家學者,1949年春天,眼見國共內戰形勢急轉直下,雖為江南大學創辦人榮德生(榮毅仁父親)極力挽留,但去意已決。同年8月,毛澤東撰文,點名批評他是「帝國主義及其走狗中國的反動政府」控制的知識分子時,錢穆已到了香港。

「我爸爸係國軍少將,我當時讀廣州黃埔中正中學,係黃埔軍校旗下嘅子弟學校。我原本已經考到中山大學,廣州法學院、華僑大學亦錄取咗我。」戰亂打碎了少年的躊躇滿志,離亂中流浪裏,滿街都是列航飛那樣逃難來港的失學青年。

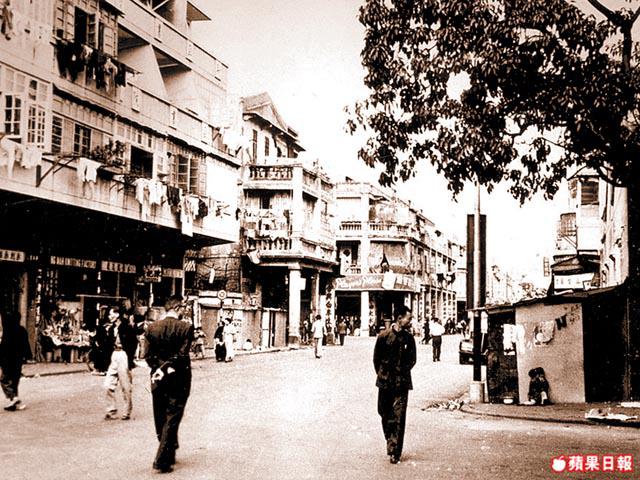

就在那時,錢穆與同行的新儒家學者唐君毅、經濟學家張丕介合力辦學,翌年改名新亞書院,遷入深水埗桂林街幾個狹小的單位。時局艱難,學校交不出房租,老師拿不到薪水,學生付不起學費,卻有一種精神支撐着他們繼續學習──「艱險我奮進,困乏我多情」,錢穆後來把它寫進了新亞的校歌。

有的學生晚上索性睡在學校的走廊和樓梯,老師上落都要小心翼翼的跨過。「瞓樓梯唔係最苦,有啲學生住喺調景嶺、荃灣,付唔起車費,行幾個鐘嚟深水埗上課,但兩餐都未有着落。有啲同學做苦力、去馬鞍山開礦、或者去石場揼石仔。有個同學為咗爭取營養,連橙皮都浸水飲埋。」

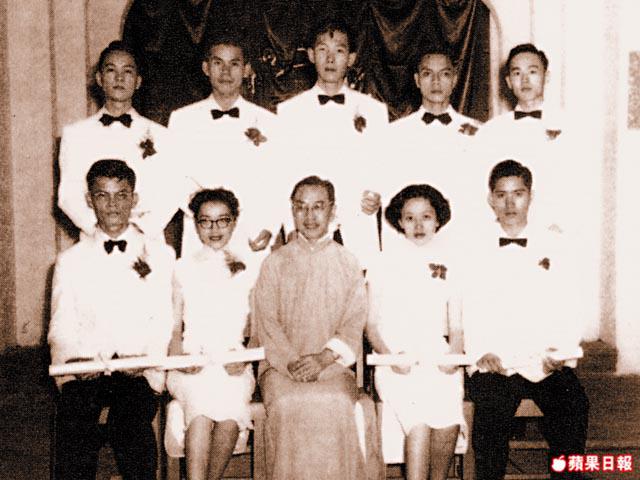

手空空無一物,來自五湖四海的年輕人依然慕名入學,像後來當上亞洲影后的林黛,就短暫做過列航飛的同學,「十八無醜婦,雖然當時唔覺佢嘅明星風采。」那時叫程月如的林黛,父親程思遠曾是國民黨桂系第一號人物李宗仁的秘書。

「將文化智慧保存起來」

新亞書院首屆畢業生余英時形容他們這些南來的師生是「共同的文化難民」,他們卻為香港的文化、教育開墾了新的土壤。新亞書院後來成為殖民地第二所大學──中文大學的一員。余英時、唐端正、列航飛等新亞學生1952年創辦的《中國學生周報》,初以教導年輕讀者「認清共產主義和共產黨統治的真相」為宗旨,受美國資金支持,後來卻成為影響香港幾代本土文藝青年的刊物。