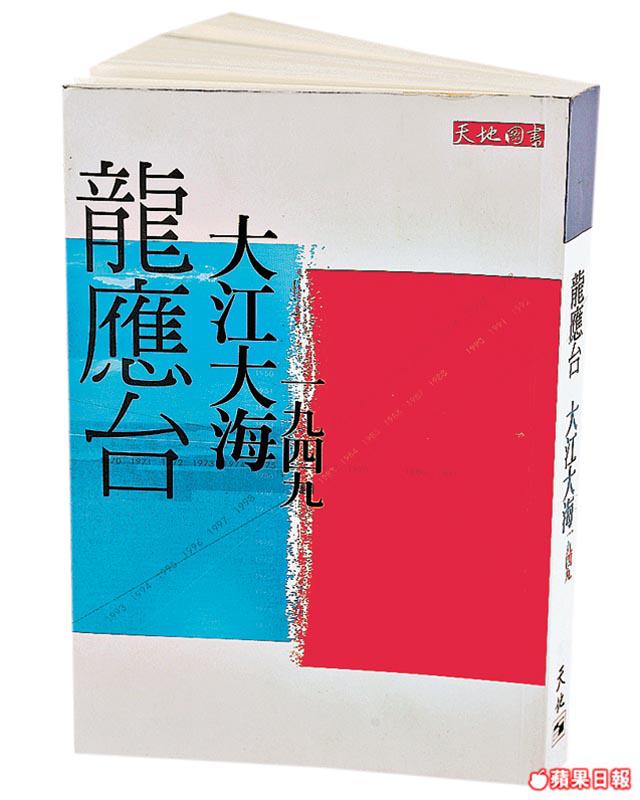

歷史從來是由勝利者寫成的,直至龍應台《大江大海一九四九》的出現。1949年國共內戰結束,共產黨成立新中國。60年後的香港,把以上歷史簡化成「慶祝建國60周年」,因為我們如今在勝利者的一方。

在中國大陸,星光熠熠為勝利者拍成《建國大業》;而在彼岸的龍應台,閉關寫成了獻給失敗者的《大江大海》,以個人對全國,提出13億人沒有提過的歷史片斷。這雖然只是本小書,卻異常沉重,因為每頁都記載了千萬個年輕靈魂、身體、尊嚴、家庭、情感,怎樣在瞬間給絞成了飛灰。

一將功成萬骨枯,人人都讚頌功成的一將,龍教授要寫的卻是那萬骨枯,「寫這本書當作是為千萬亡魂燒的一炷香吧。」

於是她在書中問到:告訴我,戰爭有勝利者嗎?

記者:何兆彬

攝影:楊錦文

記:記者 龍:龍應台

閉關400天

我們要感謝龍應台,也得多謝港大。港大為了協助成這書,一年之內完全不需要她上課。但400天內龍應台也曾迷失在資料中,結果決絕到切斷一切社交、不看報紙,閉關400天中她到了長春、南京、瀋陽、馬祖等地方,再回到港大把它完成。

記:書出版這段時間剛好快要慶祝建國,就有人說你在10月前推出這本書是衝着北京來的?

龍:這本書醞釀20年,工作400天,如果你說我是故意的,很難去故意吧!它醞釀了20年,10年前正要開始又被打斷了(按:馬英九找她當文化部長),一年前正式開始,但做了七、八個月我都不確定今年能否完成。而且過去這一年的專心工作,我完全沒有去關心大陸在做甚麼準備,我連《建國大業》的片子都是出書以後才知道。但是這書剛好在這段時間完成,喔,那也挺好的,這次海峽兩岸在同一個日子,完全不同的情感跟氣氛,有他們的《建國大業》跟我小小的一本書,也是彼此溝通的一個良好的巧合。

記:為甚麼你書中這段歷史、這個角度,從來沒有人去翻這段歷史呢?其實資料都在,人也在?

龍:我想每個作者的眼睛都不一樣吧。在大陸寫的1949都是建國、解放軍的勝利,還有軍事史戰爭史;台灣寫的1949,有大人物的秘辛──寫蔣介石、宋子文,或是華府的解密檔案,也有寫黃金、故宮的寶物怎樣搬過來、怎流離過來的。我記得某個歷史作家講過:如果把所有Notes(音符)放在一起,並不能構成音樂,那如果你把所有事實放在一起,也不能構成真相。如果你寫歷史但沒有Heart,你也只能打動別人的腦,而不能打動你的心。我要直接打動你的心,所以採取這麼一種寫法。一直沒有這樣一本書,可能是有文學駕馭能力的作家,沒有那個條件、習慣去做學術功夫;至於歷史學家,他沒有文學表達的習慣。

記:我在電視訪問中看到你說,「十一國慶」的時候兩黨領導人應該出來,跟人民道歉。

龍:不是道歉。我說的是,你現在去慶祝任何一種勝利的話,都是一將功成萬骨枯,尤其是那幾年的內戰,萬骨枯裏頭不只有國軍,也有大量的解放軍,所以在60年後你在慶祝一將功成的時候,一個成熟社會也要去紀念那萬骨枯。這只是一個小小的提醒,我們兩邊的人民都應該對那萬骨枯有一種沉思和紀念。我在講胡錦濤,也是在講馬英九,領導人對那幾千萬家破人亡的年輕人,應該說一聲對不起。

機器與螺絲釘

書中的訊息參雜紛陳,這是一本很龐大無比的作品,但主軸要傳達甚麼訊息呢──初看這本書,筆者想到「哦,這是一本反戰的書」,翻到後來,就看到飛力普(龍的兒子)跟母親說他不是反戰主義,事情沒這麼簡單……

龍:這本書我沒有控訴,也沒有批判,我只是把所有的國家機器拆開來。書中甚至也沒有對錯、不分正義不正義。我把國軍跟解放軍放平等,甚至把日軍跟中國軍也放平等。我把機器拆開來,讓你看個人怎麼被絞進這個機器裏,然後往毀滅的方向去……我希望讀者可以跳脫他原來的位置,就是「你怎麼可以這麼說日軍,因為他是侵略者」……希望先把道德的東西放一邊,你就可以看到機器裏頭的個人。所以書裏如果有任何Message的話,如果單純說「反戰」都太簡單化了。比較重要的是我給你看前面幾代18歲的人,他們命運都很悲慘。你今年18歲,你不要以為那個已經過去60年,那國族跟命運跟你都無關。18歲的飛力普接到「兵領」要去當兵了,今天18歲的人,同樣的是在機器裏頭!我不管誰正義誰不正義,我只在乎說每一個人都必須有思想。

記:是從一個人道主義的立場去看……

龍:對。還有就是你必須有思想,你沒有的話國家的機器很可能會走向毀滅;另外,我把很多人的傷口打開給你看,因為這本書在台灣引起的震動很大,大家都發現,我真的不知道台灣人是這樣。就是彼此不知道彼此的痛在甚麼地方,所以在台灣內部,你甚麼本省外省的政治鬥爭,透過這本書,就看到「因為你沒有看到人們的痛在哪裏」!我強烈的希望大陸可以看到這本書,因為就是台灣一個小小的島內,大家都彼此看不到彼此的痛在哪裏,更何況是海峽兩岸!所以如果它可以出大陸版,它的副題就是「你所不知道的台灣」,我希望大陸人民可以透過這本書,對於台灣人心裏的痛有個基礎認識。但我並不是說台灣人就看得見大陸人的痛,同樣看不見。

所以你要說兩岸和平,在我心目中和平是個非常重要的價值,它遠遠超過統一跟獨立。那如果要和平,兩岸的人民都要去掉一些原來的角度──軍事的角度政治的大國小國的經濟的,你可能要去從個人的角度去看。只要你看到敵人的傷痛在哪裏,就不會有戰爭了。

記:聽你這樣說……嗯……突然想到別的地方去了,如果情人是這樣,也不會分手了,夫妻也不會離婚吧。

龍:對,對!你要打仗的時候,一定是努力製造仇恨,你才拿得起槍去殺他,所以一定有人告訴你敵人有多可惡,然後你的統帥會想盡辦法避免你看到敵人的痛,因為你一旦看到,你就不會殺他。

記:剛剛談到大陸版,書中是不是有些內地會敏感的東西?但從發佈會中也看到有廣州的記者過來,他們也很關心你這本書。

龍:他們很關心。但書中一定會刺傷某一些大陸讀者,因為他們沒有接觸過這些史實,或是在他的思想中從來沒有這種視角(Perspective),或是說沒有認識過這種情感。對於一些大陸讀者,這都是第一次,他們會說「這怎麼可能!」這我在寫的時候都知道,但我是想:好,我們試試看吧。我只是把這些人的傷口打開,讓你看。

光在哪裏?

《大江》在台灣早一星期推出,馬上引起震動討論。龍應台在香港已經收到有年輕讀者的回應,跟她說「邊看邊哭」,也有人「一看完就開始訪問自己父母」。書中的內容,台灣讀者接收到的是感動,但在內地,可能會引起很大爭議,因為很多人「不習慣聽不同的聲音」。

記:這就令人想到很多民族主義者,那社會開放以後是否就能解決這問題呢?

龍:能解決一部份問題。你說得沒錯,尤其大陸的憤青比較不習慣不同的聲音,但我還抱着理解的心情,因為台灣也是經過這種過程。在戒嚴時代,在國民黨一黨獨大的體制下長大,曾經完全只有一種聲音、一種說法、一種意識形態,我們是從那裏走出來的。那所以如果有相當大數量的大陸讀者,還是以單一的思維方式去看事情的話,你心裏當然會焦急,因為它可能是有可怕的後果的。但另一方面,我們從那裏過來的,我們知道從封閉到開放,是有過程的。

記:但內地整個系統是封閉的,你對這樂觀嗎?

龍:我還是樂觀的。你記得《野火集》是在1986年1月出版,它當年是強烈批判當年威權政府的一本書,推出一個月內再版了24次,這樣子野火燎原的情況,那已經是1986年了,但到了1987年就解嚴了,威權統治就垮了,但到了1986年我們還看不到隧道盡頭有光耶!我們到了1986還看不到有光耶!所以我覺得不懂歷史的人才會回頭說:1987解嚴了,所以1985-1986都已經知道了,沒有這回事!就好像柏林圍牆要到了崩塌的那一秒鐘前,人們都不知道會發生。所以回答你的問題,我對大陸逐漸走向文明價值、比較開放社會,我不敢說樂不樂觀,但我們是有期待的。在你沒有看到光的時候,其實光已經在後面!

記:書中有些內容蠻好笑的。例如你會說你曾經把父母當作「行道樹」……後來是不是發現對父母有很多誤解?

龍:其實不是誤解,而是不在乎。我想年輕人都不會把父母認真當了解對象吧,沒有這種年輕人吧!你對你的父母會特別有興趣嗎?不會吧!

記:你是在甚麼時候開始對父母的歷史發生興趣?

龍:40歲以後。完全是自己當了母親以後,哈哈,我完全是後知後覺的!這是個慢慢的過程,是當了父母以後,才想到:喔,原來是這樣。

感謝台灣失敗

龍應台二十多年來批判強權,文章向來以辛辣見稱,但辣之中又永遠有一線溫柔眼光,悲天憫人,常以母親角度審視世情。這一種,她稱之為「軟實力」,或「溫柔的力量。」

記:常聽你講到「軟實力」、「溫柔的力量」,想你再說明一番。

龍:尤其是這本書。我發現以台灣這個島作為一個櫥窗來看的話,你1949年打仗打輸了,你被這個國家機器捲出來了,200萬人來到這裏,而在台灣本來那600萬人,它是被日本那機器所遺棄的。那你把台灣這60年的發展拉長來看,它真的是遠離了「以大作為美、以強作為唯一價值、以集體作為追求目標、以國家作為最重要的單位」,台灣漸漸離開了這種價值,走向「小是美的、弱是需要被照顧的、國家的存在是為了個人的幸福」。60年之中台灣逐漸創造了一種我稱為「溫柔的力量」的價值,那它之所以會發展出這種價值,是因為它當年的失敗!所以我要感謝它失敗。因為如果它勝利的話,它還是強者的話,到今年還是會慶祝這個一將功成,但那種溫柔的價值是不會出現的。所以在這個意義上,他們在戰場上的失敗,是有正面的意義。

記:我記得你講過,台灣特別適合發展這種價值……

龍:你知道在這十年,台灣人非常的沮喪,負面的情緒很濃厚,覺得很挫敗。以前為民主努力很長時間,到最後得到的東西是如此讓人失望。我透過這本書,我也希望台灣同胞安靜下來,「看這60年,我們其實沒有這麼糟!」走到今天,溫柔的力量,文明的價值是最重要的。

記:香港又怎麼樣?香港人好像沒那麼溫柔,人沒有同情心。

龍:你說香港人沒同情心,但你看港人的捐款,不論南亞海嘯或台灣水災,香港的個人捐款都是世界第一名的呢,而且都是跨國界的。香港比較缺的是一種記憶的傳承,這是殖民地特色,殖民者其實不希望你有記憶的傳承,否則我怎去管你?香港要到97才終止這種狀態,時間很短,而這12年又不是在一個真正很自由開放,因為又有另一個主宰的力量去影響你。所以那個溫柔的力量還沒有開花,還沒有真正的釋放出來。

記:這本書就像500部《南京.南京》夾在一起,邊看邊覺得人類好愚蠢。我們歷史還是會重複嗎?

龍:會。所以這本書,給20歲的年輕人的訊息就是說「如果你不去思索你跟這機器的關係,它百分之百會重複。」

記:你意思是說,獨立思考是最重要的?

龍:最重要。所以你一定要看這種書,而且別以為這種事情與你無關,你只要是不思考的螺絲釘,有一天,你完全是在這種處境。

同一段歷史另一個角度

《大江大海一九四九》相信是今年華文世界最重要的作品。在大家正要熱熱烈烈慶祝建國這氛圍下,讀着同樣發生在1949年的同一段歷史,卻是另一角度,如今一切的慶祝活動都顯得像個笨笑話。

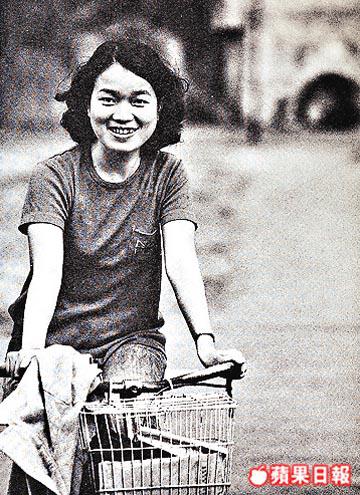

《大江》是套剪接凌厲的史詩式電影,片中這個大時代波瀾壯闊,人物年輕俊美,但當時代巨輪輾過來,個人就像粒爆米花般被輾得灰飛煙滅。片中先由兒子飛力普開始,跳到1949年,看看那個抱着初生嬰兒的24歲的淳安女子應美君,怎麼避戰亂,到了從沒有去過的台灣,本來她心想「躲躲雨」,那知道一躲就60年。今年她老得連最愛的女兒都認不出來了,卻沒有忘記淳安的一事一物,這也好,反正古城淳安經過水利工程已長埋水底,從前家鄉的千山已變成「千島湖」,至於美君的女兒,卻在母親失憶、父親也過世後遠道重臨淳安,重新編織這段失落的歷史,她名字叫龍應台。

類同的情節一段又一段:有人只是去村口買個東西,哪知道一去就60年,連回頭跟母親道別都沒有;也有人被日軍指令,一刀刀的捅殺澳洲軍人;有個香港人參與美國中情局策劃的「自由中國運動」,差點就出發空投大陸去,他正是實業家蔣震;有個女人因避戰禍,懷着孩子,逃到澳門再轉到香港,在荔園收門票,這個孩子後來出生了,長大後成為馬英九總統。不管大人物小人物,都一樣被巨浪捲得身不由己,四處漂泊,顛沛流離。

但龍應台超脫了民族,她的眼光不只是放在中國人身上,被迫害的也有日本人、德國人及美國人。她雖然說自己沒有控訴,但感動的老靈魂都知道,世間最有威力的東西,都是無招無式、無色無味,也不着痕跡的,她直插你心坎,書中的那種悲痛,淡淡然寫來,卻是良久不散。

她強調和平價值最高,強調年輕人的獨立思考,抵抗國家機器,也許這正是她對兒子/人類的期許。回到家中我翻到書中伊拉克入侵科威特一幕,她寫到:「為了反對德國參戰,有些德國的職業軍人第二天走出了軍營。他們在營房大門口,把槍放在地上,摘下頭盔,放在槍上,轉身離去。」