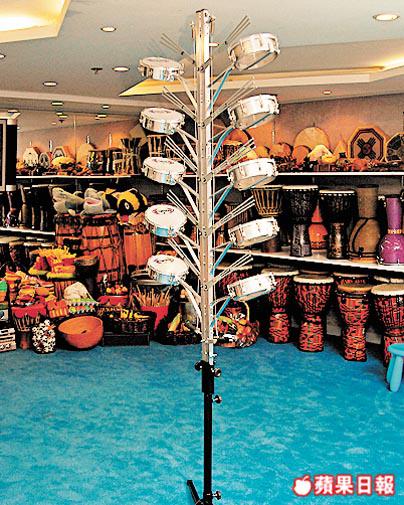

音樂會有很多類型,樂器也多不勝數,鋼琴、長笛、小提琴、大小號……還有常常隱藏在管弦樂團最後面的各類敲擊樂器。對,是比較冷門,但變化大,聲音能震耳欲聾也能清如泉水,能掀起高潮也能帶回平靜。欲明所以,應從認識敲擊樂父子兵開始。

記者:梁佩芬

攝影:王文忠

梅廣釗:香港大學音樂哲學博士,現為香港作曲家聯會理事、亞太口琴評委、香港口琴協會榮譽駐團作曲家,為香港教統局撰寫音樂教材。

龍一脈:龍向榮兒子,13歲開始歐亞洲巡迴演出,香港唯一考獲英國皇家音樂學校授院士敲擊演奏文憑的青年敲擊樂家。

伍敬彬:2006年憑《秋風秋雨愁煞人》榮獲台灣許常惠國際作曲比賽民族樂器類首獎,除古曲音樂外,也與流行樂歌手如李克勤、容祖兒、陳奕迅及黃貫中等合作。

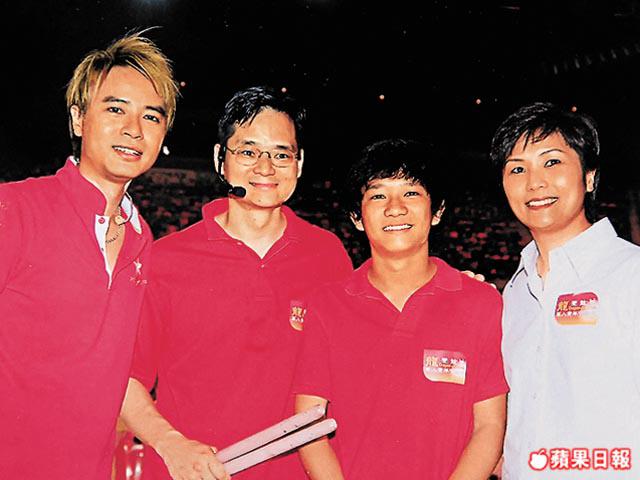

龍向榮:2002及2007年曾帶領萬人表演敲擊樂,兩次刷新健力士世界紀錄,1997年與兒子龍一脈組成「父子兵敲擊樂二重奏」。

父子學生師兄弟齊合作

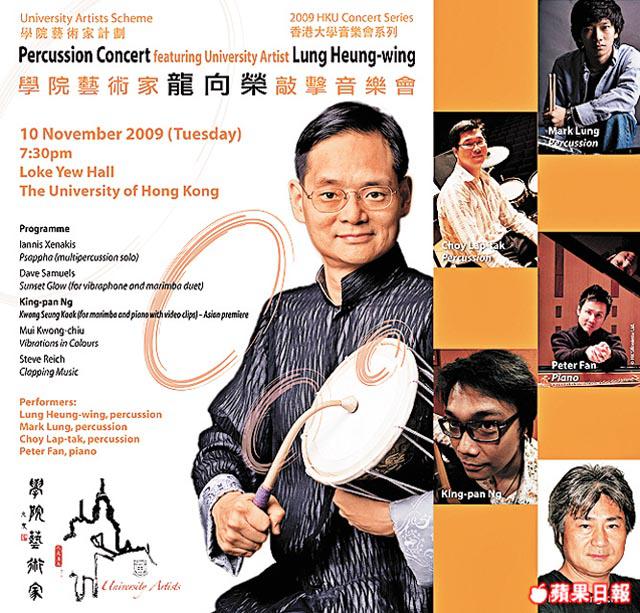

2008年開始,香港大學有個「學院藝術家」計劃,邀請國際級藝術家參與及推動連串活動,與香港專上學院的學生交流。今年,獲邀加入計劃者有小提琴家姚珏、導演許鞍華和陳可辛、話劇教育家黃清霞及即將舉行《龍向榮敲擊狂想曲》音樂會的敲擊樂家龍向榮。既云父子兵,當然少不了龍向榮的獨生子、今年剛入讀香港大學的龍一脈。早於一脈六歲,父子倆已開始聯合表演,遊遍世界各地,經驗豐富,音樂知識深厚,如我是他,一定會入讀音樂系,極容易取得一級榮譽畢業,但他卻選讀商業管理:「我想幫助父母打理生意。」當然,他有選修科包括音樂,導師,正是今次音樂會其中一位作曲家伍敬彬。

伍敬彬,懂二胡也懂鋼琴,留學瑞典及澳洲,現於香港大學修讀博士學位,是龍一脈導師,又是另一位音樂會的作典家梅廣釗博士的師兄,關係七國咁亂!雖然,梅博士與龍向榮相識多年又合作多次,但四人竟在是次訪問首次聚首,言談間明白兩位作曲家挑選曲目背後的意義。

年輕作品一定Navie

伍敬彬的作品名《狂想曲》,不是阿Sa的歌曲,也不是貝多芬交響樂,而是他在澳洲讀書時的功課,是首關於愛情的樂曲:「當時躺在床,想起前度女朋友正要嫁人的景象。」然後,下筆,將故事幻化成六個樂章,第一及第六章名「Karma」(孽),第二至第四章講時間、情緒及顏色。「這份功課,被教授評為Navie,說愛情怎會如此簡單,評我起伏不夠沒有深度。現在回看,沒錯,是Navie了,但卻表現到我當時的心情,沒甚麼不妥。」好事一樁呀!學生做事,憑直覺,自由度大,不像投身社會後,創作樂曲要顧及主辦機構、贊助商、表演者與觀眾的感受,「可以說,《狂想曲》是目前為止,我最滿意的作品,」負責木琴演奏的龍向榮一聽,反應奇大:「你的樂曲非常快,不能只靠感覺,要背入腦才能跟得上節拍。」

吹水也是敲擊樂

另一位作曲家梅廣釗博士說:「我與龍向榮合作多次了,今次音樂會的樂章《動色》,曾於今年年頭演出過。」原本長達七十多分鐘的樂章,因時間關係只輯錄開首章節作八分多鐘表演。除音樂外,梅博士與師弟伍敬彬也愛玩多媒體創作,上次《動色》的演出,竟用白布包着表演台,營造一個洞穴般的環境,「用投影打出幕幕影片,有點像處身太空館看電影。」

音樂幻化成影像,讓表演者隨影片用不同樂器配合,這是龍向榮強項:「上次我玩吹水。」即是用飲管向着水盆吹出聲響,只要有好念頭點子,甚麼也成事!「可惜,多念頭,換來是一天只睡四小時。」伍敬彬大嘆,梅博士則大笑:「世界是進步的,有人獨玩一家成大器,但我們的意念也不容忽視。」相信,今次敲擊樂音樂會,眾人不會墨守成規,一定有新玩法走出來。

《龍向榮敲擊狂想曲》

票價:$120

銷售: http://www.hkticketing.com

日期:11月10日7:30pm

地點:香港大學陸佑堂

查詢:22194724