【本報訊】國父孫中山安葬於南京中山陵今年踏入80周年,之前爆出遺失國父文物的孫中山紀念館,今日起舉行展覽,將當年中山陵興建及國父靈柩移送南京的盛況,重現市民眼前。紀念館又展出多件首度曝光的國父文物,包括當年印製的「總理遺囑」,及印有國父遺囑原稿的國父遺像海報。

今次展覽由香港與南京兩地的孫中山紀念館,及中山陵園管理局合辦。香港孫中山紀念館館長翁怡表示,今次展出的180幅珍貴照片,全部由內地方面借出,將1929年6月1日國父移靈及下葬的盛況重現眼前。

超過74萬民眾弔唁

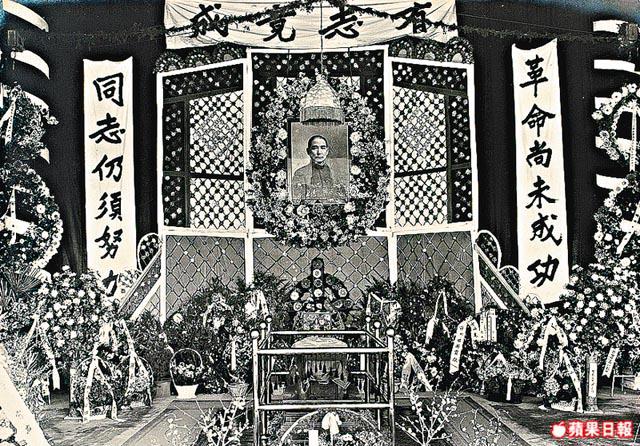

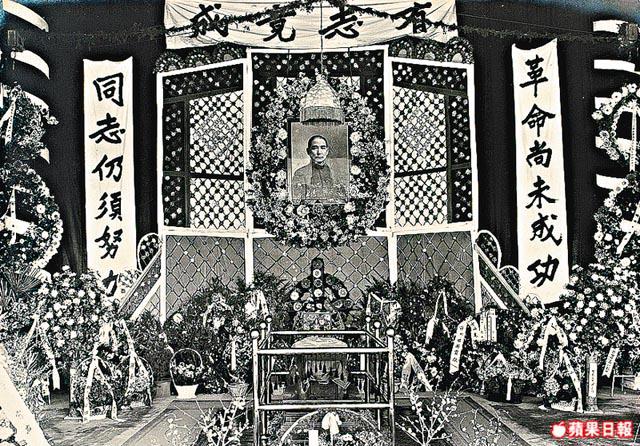

孫中山生前表示,南京是國民臨時政府成立之地,為了不忘辛亥革命,叮囑下屬在他死後要把他葬於南京,臨終前更一再叮囑:「吾死之後,可葬於南京紫金山麓。」國父於1925年3月12日在北京病逝,國民政府先將遺體暫放北京香山碧雲寺,然後隨即修建中山陵,並於1929年6月1日舉行移靈及下葬典禮。

翁怡表示,移靈原定於1929年3月12日國父死忌舉行,惟當年內地不巧碰上連場大雨,令道路工程受阻,惟有將典禮押後。

國父離世後萬人景仰,在生時也深受國民愛戴,翁怡指着一幅幅萬人空巷的黑白照片,說國父病逝後,靈柩由北平協和醫院移送到中央公園社稷壇舉行公祭,由3月24日至4月1日,有超過74萬民眾前往弔唁。

總理遺囑印本曝光

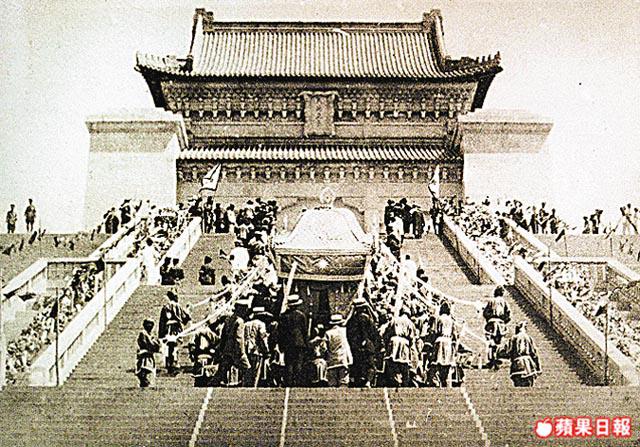

今次展出的除了南京借出的珍貴舊照片,也有30多件香港孫中山紀念館本身的館藏,部份更屬首度曝光,包括由國民政府印製的總理遺囑、國父遺孀宋慶齡寫給英國友人的親筆信。翁怡表示,宋慶齡深愛丈夫,在他離逝後非常傷心,信中流露了不捨之情,更形容自己在失去丈夫的日子,感到恐懼。

康文署早前被踢爆,遺失了向孫中山女兒孫琬70多歲的契女司徒倩購入的21件國父文物,香港歷史博物館總館長梁潔玲昨日稱,署方已審視外購館藏的整個流程及制度,並已制訂了新指引,希望可以杜絕同類事件重演。不過,她未有回應對遺失文物一事有責任的康文署助理署長吳志華,是否仍然負責處理管理博物館藏品的工作。

陵墓構思

33歲建築師設計「警世鐘」

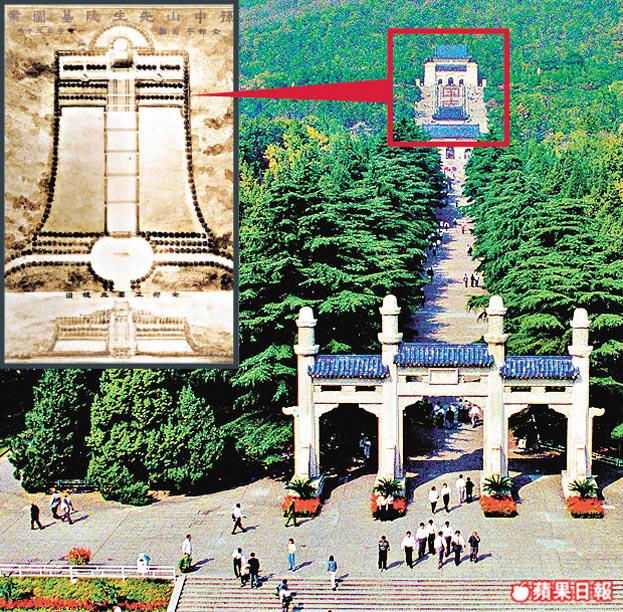

國父孫中山長眠於南京中山陵內,原來負責設計陵墓,是當年僅33歲建築師呂彥直(圖)。中山陵設計繼承了傳統,又有創造性突破,平面圖更巧妙地設計成一個銅鐘形狀,予國人「警世鐘」之意。

中山陵於1926年開始修建,1929年建成。建成當年的6月1日,孫中山靈柩就安奉於此。當年的南京政府為讓國父有一個設計獨特的陵墓,罕有地透過公開招標方式廣納意見,結果由當年只得33歲的呂彥直中標。

花300多萬元維修

呂彥直設計可說是匠心獨運,從陵墓入口設計已可見一斑。中山陵入口處豎立了一個花崗石牌坊,上有孫中山手書的「博愛」兩個金字。

牌坊後是一條長375米、寬40米的墓道;陵門以青色琉璃瓦為頂,門額上是孫所寫「天下為公」四個大字。最特別之處是陵墓設計,平面圖呈現一個銅鐘的形狀,寓意是留給國人的警世鐘。

不過陵墓因為日久失修,南京市政府在今年3月花了300多萬元維修中山陵,包括按照原貌更換天下為公陵門、博愛牌坊屋面部份琉璃瓦,以及修補中山陵靈堂西北角等滲漏處。

本報記者

時代符號--中山陵1929.6.1展覽

地點:孫中山紀念館(中環半山衛城道7號)

日期:即日起至明年3月17日

時間:每日上午10時至下午6時,周日及公眾假期延至晚上7時,逢周四休館

展品:180幅講述中山陵興建過程及國父下葬的珍貴圖片,及部份首度曝光的國父文物,包括宋慶齡寫給友人的親筆信

入場費:每位10元,學生、殘疾人士及長者半價,逢周三、國父誕辰(11月12日)及忌辰(3月12日)免費

資料來源:孫中山紀念館