結他是劍,是主角,但武林中不只有劍,還有千奇百怪的武器,千萬種配角老角醜角。科技進步,劍不再是劍,或者有人把劍改裝,有人改用刀了,武林中向來古靈精怪,層出不窮。這些事,由結他手/樂隊成員/監製梁翹柏來說,再恰當也沒有了。

記者:何兆彬

攝影:王文忠

內地人好的要知,壞的也要知

梁翹柏(Kubert),八十年代樂隊浮世繪成員。之後移民紐約,修畢電影碩士後於99年返港,開始唱片監製工作,曾替王菲、陳奕迅等做歌。這兩年開始淡出本地樂壇,最新動作是替大陸一線紅星陳坤做歌,以及在內地開設潮舖!

「香港是即食文化,現在我若在香港編曲,收取的可能是5年前1/5價錢。」Kubert說:「這幾年市場跌得很厲害,只有一線歌手有Budget,但一線歌手都少了,所以剩下的人只好無所不用其極的去搶這些工作,但我又不想這樣做。」於是北望神州,一則替大陸的歌手製作,另外正積極籌備在內地賣香港潮牌,以維持收入,「大陸經濟起飛,音樂上的接受能力也很強,學習氣氛很好,很餓,態度是:好的消息我都知,壞的消息我都要知!香港剛好相反,我們越往下跌,越諗『千祈唔好變』,但求穩陣。」他說,現在的新進歌手也很可憐,不少只能在睡房內錄歌。睡房?「不是說笑的,很多就在音樂人的家庭式錄音室內錄音,咁樣錄條數先計得掂。另外,也因此造就了一批創作歌手,因為沒有Budget去搵人做,你能作歌編曲嗎?咁你做埋好了。而且創作歌手較易有Market,今年爭完新人獎,明年可以爭創作歌手獎。」談真正的音樂氣氛,他說大陸比香港好,「大陸音樂節很多,大家為了音樂節,穿州過省,坐火車去看,很浪漫。」

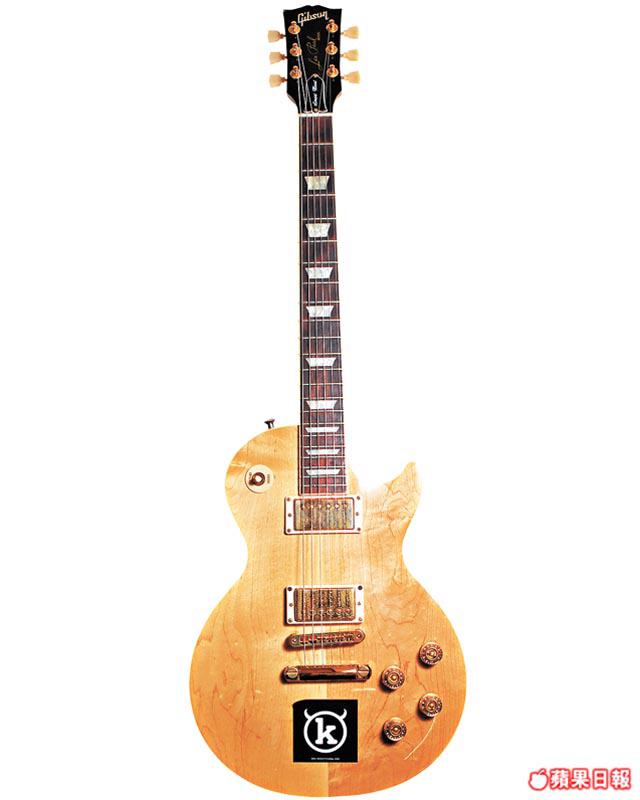

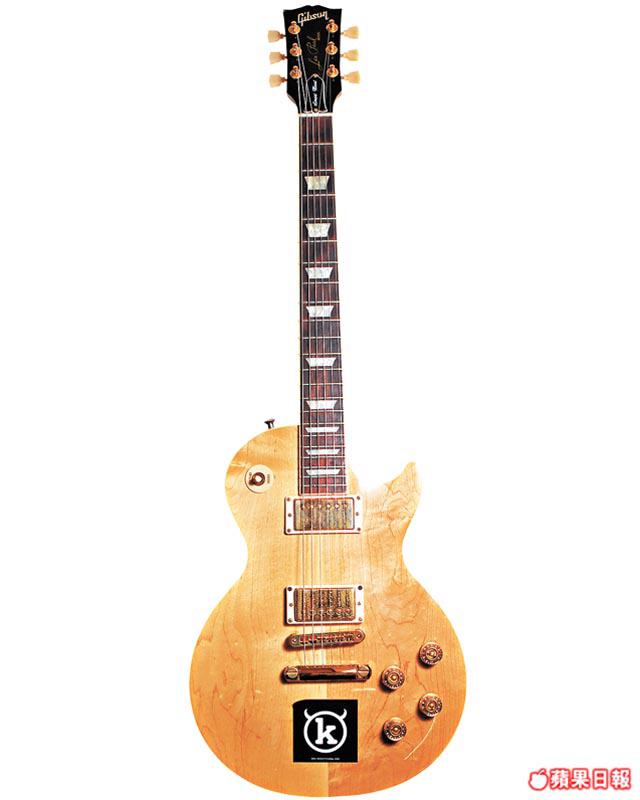

LesPaulSmartWood

「這是Candy(盧巧音)約5年前送的,歌星有錢嘛,哈哈,這支也最貴。它特別重,但聲音未開,潛質有待發掘。」

鋼琴才是主角

Kubert15歲學結他,他說:「也是為了追女仔,吸引異性。」問佢有無效,他笑答:「有時都有o架。」自學兩年後以為學識,但沒有譜的歌又不會彈,結果把結他放低兩年,直至遇上一個人。「我是認識了家駒,從他身上學會很多技巧、學會執歌,才再彈結他的。」他說家駒是個道理王,感染力很大。八十年代Kubert組樂隊,這也是香港樂隊最盛的時代,「創意上,八十年代BandSound係好特別的,那個時代百花齊放,心態上沒有人會擔心無錢使,跳槽係打工的目的,買樓是為了賣樓,那有人想到會衰退!」問他夾Band快不快樂,他答得妙:「是回想先至開心!夾Band時,你又怪我做乜大聲過我,我又怪你搶鏡過我!」樂隊潮流不長,但他強調這不重要,「因為太極樂隊解散後,在樂壇的影響力一定比太極樂隊大。」99年,他回到本地任唱片監製,「入世」做流行音樂,問他結他的角色如何,Kubert直言:「結他從來不是主角,因為香港人鍾意抒情,鋼琴才是主角。特別是近年,經混音後,部份結他幾不可聞,用真或假結他已經不重要了。」那唱片業衰退,專業樂手生活豈不更糟?「第一個受影響的是鼓佬,然後是Bass手,之後才到結他手。沒有變的是琴手,因為Budget下降,用上電腦後,你彈琴要變結他或甚麼樂器都可以。」

LesPaulStandard

Kubert也愛LesPaul,擁有7支結他中它就佔了3支,其中紅色的Standard彈得最多,Pickup位都被汗染得生銹了,「喜歡它聲音夠厚,錄音效果特別好,彈PowerChord特別出。這支結他買時已斷頸,但開晒聲,聲音開揚又霸道,太好聲,我還是把它買下了。」

結他科技化

某程度上,流行音樂一直受到科技支配,「近年結他已變成了一個『發聲的音源』。例如Muse,他們裝了一個類似Synthesizer的東西在結他上,玩的不再是BlueLicks或Classical技巧。現在潮流偏重結他的聲音多過結他技巧。就如八十年代NewRomantic出現,是因為發明了Synthesizer,世上突然多了很多聲音!流行音樂發展一定要創新,NineInchNails剛出來時的結他嚇死人,因為他是彈奏了再改再剪輯,已變成了一種Soundscape、一種發聲的源頭,不再只是結他聲了。」年輕人很難喜歡Blues或Jazz,加上電腦普及,他強調這種趨勢已沒法逆轉,「六十年代玩Noise是純粹的藝術表現,如今卻是種音樂潮流。當然現在也有些簡單的3Piece,例如我喜愛FooFighters,但他們也用上了很多錄音技巧,例如同一段結他錄了幾百次,然後混在一起,形成一道嚇人的音牆!」

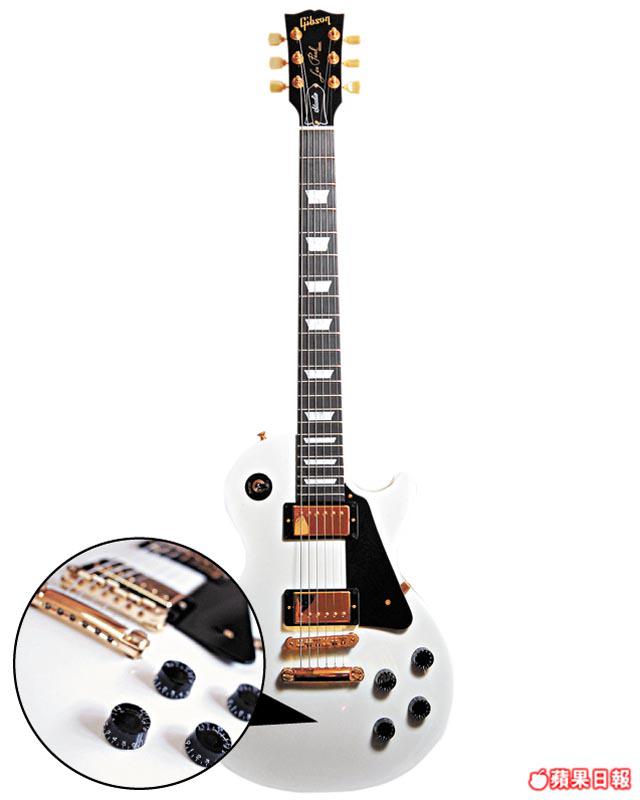

LesPaulStudio

「這支LesPaul的聲音好脆好Cute,是我參與一個活動Gibson送給我的。白色很易污糟,我也很少彈。」

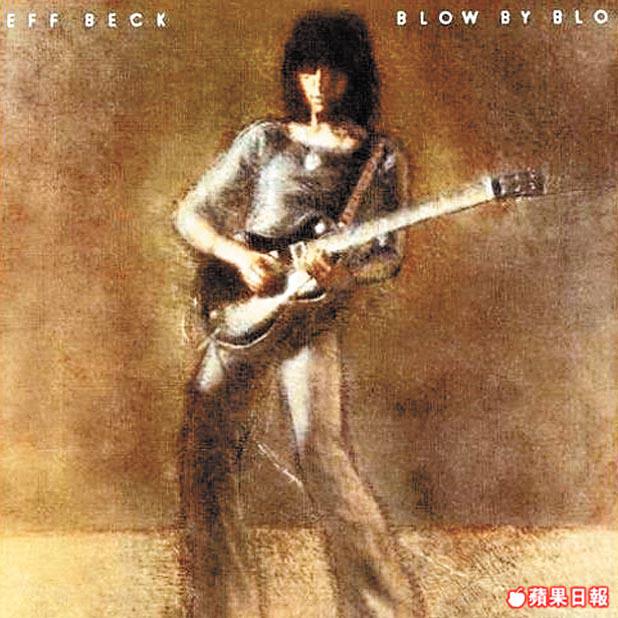

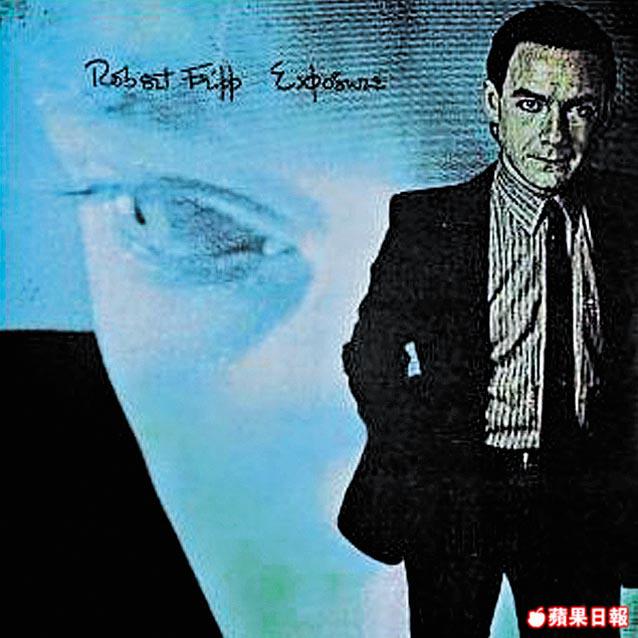

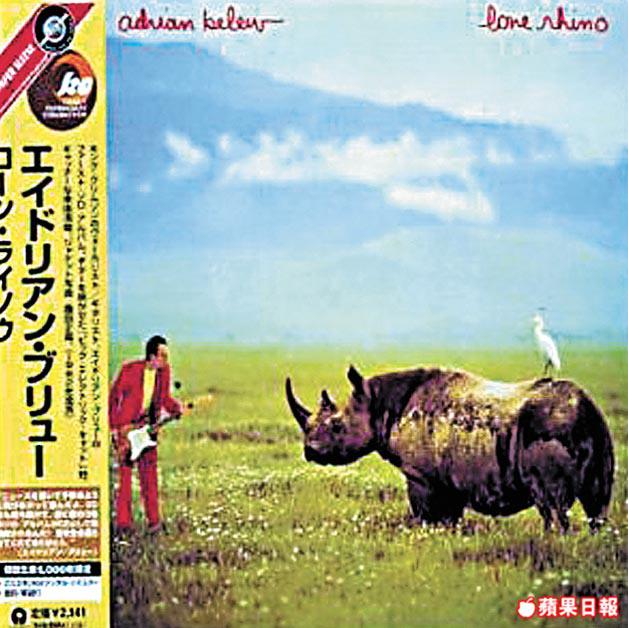

Kubert推介結他碟