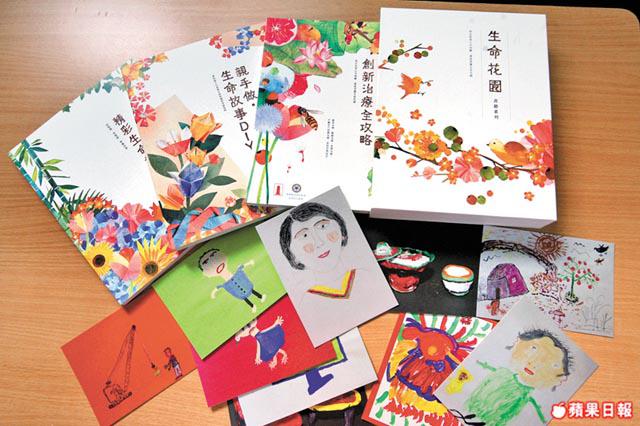

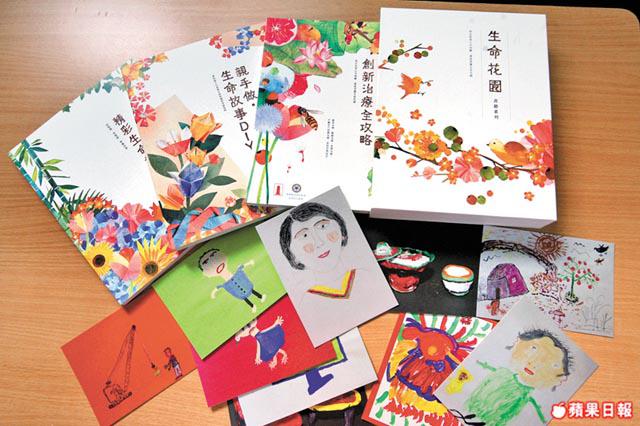

暮年歲月,呆望着老伴離去、子女高飛,令長者越老越憂鬱。香港平均每天有一名長者自殺,當中七成患有抑鬱症。信義會三年前推出「生命花園」計劃,為抑鬱老人撰寫回憶錄、改善家居設計,成功令200人走出陰霾。原來,當老人家憶起怎樣走過戰火、文革等亂世、在窮苦中掙扎求存、養活了孩子,終於重新認識自己,人生路,又再豁然開朗。

記者:雷子樂

信義會長者綜合服務區域督導陳靜宜表示,香港約90萬長者當中,估計13萬人患抑鬱症,但只有8,000人求診,「門診要等一年,等得嚟,都開始有暴力傾向」。香港長者自殺人數之高,在亞洲僅次於日本。社工06年透過義工深入訪問,發現老人家撰寫自傳的方法最有效紓緩其情緒。

「唔係何鴻燊、李嘉誠先有能力寫自傳!」生命花園計劃主任吳婉儀解釋,回憶就似一面鏡,讓長者再次認識自己、重新發現自己的能力,肯定自己價值。「佢哋以前一日打三份工,養大咁多個仔女,經已係好大嘅成就!唔一定要有幾千萬身家,先叫有成就」。

89歲的葉來是其中一位參加者,他年輕時由富家子變成小販。20年代,他家中已用煤氣燈、聽留聲機,8歲讀私塾。其後中共執政,他輾轉逃難到香港,在葵涌賣生果養活一家九口。來伯老來木訥寡言,原來他有個心結,一直沒向人傾吐。

兒孫讀後感動雙眼通紅

義工多次採訪,他才道出長女十多歲就打工養家,經常在工廠通宵趕工。女兒20多歲時,操勞過度患上腎病,新婚四天後病逝。來伯一直耿耿於懷,自責虧欠女兒。一本自傳解開多年心結,女兒葉巧圓說,爸爸跟從前判若兩人,「家開朗咗,多嘢講好多」。

翟秀英婆婆今年77歲,四名子女很少回家探望,「我對住部電視,笑又笑過,喊又喊過,好寂寞」。她的自傳記述了日治時代,親眼看到街上電燈柱掛着屍體、木頭車推着堆積如山的屍體送到「化骨池」。來港後,她由朝到晚打住家工、包伙食,辛苦賺錢供子女讀書。兒孫在回憶錄讀到翟婆婆的艱辛,感動得雙眼通紅。生命花園計劃正尋找資源延續有關服務,查詢電話:31247633。

自傳裏的回憶……

湯伯:除了溫飽還要關心

73歲的湯伯,每天8時起床,帶着一瓶水到處閒逛,自覺似個流浪漢,無人關心。他20多歲成家,是盲婚啞嫁,婚後幾年只靠書信溝通,信件由「寫信佬」撰寫,「根本不知信內寫甚麼」。多年後妻子來港團聚,彼此缺乏溝通,老來關係疏離。為養活家人,湯先生一年到晚死守魚檔,大年初一如常開工。兒子出生,他到醫院抱一抱嬰孩又趕回街市。兒子成績欠佳,他只懂斥罵。湯伯在自傳說:「現在才知道,除了給孩子溫飽,還要關心他們」。勞碌大半生,湯伯養活了家人,卻破壞了家庭關係。湯伯現只想政府給他一個公屋單位,讓他一個人安靜地生活。

蘇愛瓊:賣點心是最快樂

獨居於禾輋邨的蘇愛瓊婆婆,丈夫被日軍炸死,女兒患病沒錢求醫,在她懷裏過世,家姑冷冷看了一眼便走開。她從此孑然一身,戰後來港做媽姐。為投寄糧油衣服回鄉,她捨不得花錢租房,寄住在同鄉會的雜物房。

80年代,媽姐被菲傭取代,那時60多歲的蘇婆婆,改到火炭新豪酒樓賣點心。推車仔叫賣,是她生命中最快樂的時光。茶客都愛她笑容滿臉,80歲體力不繼,她只好退休,老闆還極力挽留。今年93歲的蘇婆婆,走過了重重障礙,她在書中說現在「夠吃,夠用,我很滿足了」。

譚秋月:北角執柴吃雜水

70歲的譚秋月,還記得10歲已要煮大鑊飯,給農夫送飯。1947年,她舉家移居香港,在寶雲道租住木屋,「那時連燒飯的柴都要到北角執拾」。再沒有大鑊飯,要加餸只能吃雜水。雜水是食肆客人吃剩的餸菜,上雜五毛錢,是混有一、兩片肉的菜汁;下雜兩毛錢,差不多全是菜汁,可能有些肉碎,更可能混雜了煙頭、蟑螂。

兒女常勸譚秋月不要再談往事,以免勾起不快回憶,但她覺得回憶並不傷感,她的人生雖是平平淡淡,但這些經歷,並非別人能夠擁有。