今年是胡士托音樂節四十周年。怎樣,沒感覺嗎?別說你,本地也沒幾人為此開回顧專題,連李安改編小說的電影《TakingWoodstock》,其中文譯名也譯《胡士托風波》,猶如與建制派同坐一條船,把一場宣揚和平與反戰意識的音樂會定性為「風波」……

記者:梁東

攝影:陳盛臣

鳴謝場地提供:呼吸咖啡(27717775)

A馮禮慈

資深樂評人及文字工作者,亦為漫畫人。老馮說,除紀錄片《Woodstock:3DaysofPeace&Music》以外,其他電影他從不重看。

B梁兆輝

資深傳媒人,現於香港電台第二台主持節目《自己人》及《輝遊記》,曾舉辦紀念胡士托音樂活動,提倡透過慶祝活動,讓年輕人接棒,延伸胡士托精神。

梁兆輝=梁

馮禮慈=馮

記=記者

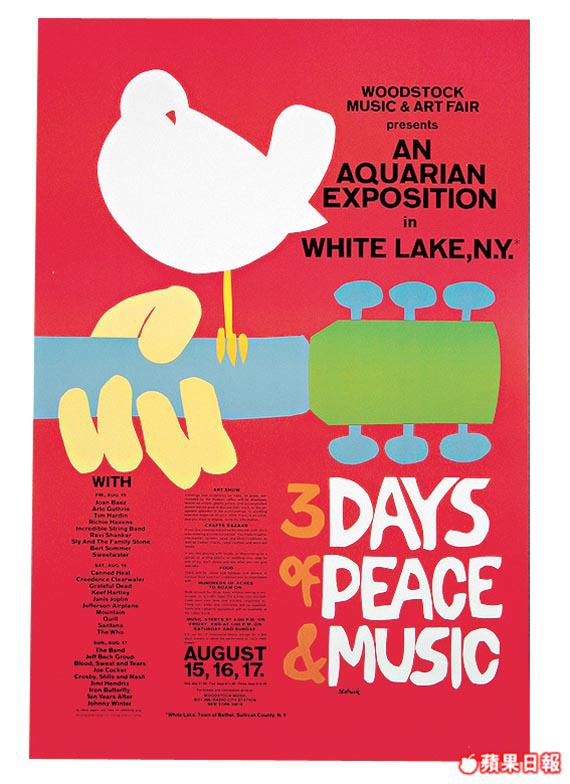

先了解歷史,胡士托音樂節是美國紐約州小鎮Bethel在1969年8月15至17日舉辦的搖滾音樂活動,1970年面世的紀錄片《Woodstock》成績斐然,而現場錄音專輯收錄JoniMitchell的單曲《Woodstock》,更成為傳頌後世的經典作品。四十周年回歸,氣氛無疑冷淡了點,但悄悄談胡士托的人還是有的,就如梁兆輝與馮禮慈,倒希望我們這一代能傳承這份反文化精神。

神經麻木

記:胡士托四十周年,有否特別感覺?

馮:坦白說,我沒太特別感覺,不過為你寫出來的效果有趣味一點,我可以答……

梁:嘿,你好衰。

馮:真的,身邊沒有甚麼特別活動紀念四十周年。

梁:反而過去的二十五周年,我們在科大搞過「我愛遊樂場」活動,但今年連外國也只有些小型紀念活動,氣氛好淡。

記:是人們太善忘,還是胡士托本身經不起時間考驗?

馮:時間一定可以證明一切,一百年後大家還會記得這件事,想當年胡士托宣揚嬉皮文化、反越戰、推崇和平與愛,甚至崇尚濫藥、鼓吹公社文化、反建制,怎樣說其實都好有Substance,並非一個純音樂會。

梁:1969年我才幾歲大,錯過了,惟有靠郭達年的《結他雜誌》去追回整個胡士托風光,我們這輩人神經麻木了,但也該趁四十周年好好Celebrate一番,讓年輕人有機會了解胡士托整套反文化。

記:你擁有過胡士托當年那些美好時刻?

馮:我中學開始追胡士托,那年頭有部叫《Woodstock:3DaysofPeace&Music》的紀錄片,我記得在海運戲院看的,所有電影我從來都只看一次,惟獨此片,我重看又重看。

梁:MichaelWadleigh當年拍得好勁,三個Splitscreens,呈現了胡士托裏裏外外的真相,可以Quote到很多難忘演出,例如JimiHendrix玩《TheStar-SpangledBanner》,反戰音樂會上玩美國國歌,反諷味好強,JanisJoplin首《Workme,Lord》都好勁。

馮:胡士托吸引我的當然是音樂和音樂節的氣氛,但令我最着迷的卻是不分階級種族、大家相親相愛的世界大同觀念。我那個年紀生於那年代,對這種感性的呼籲,很有感召的感覺。

梁:《Woodstock》還有一段,訪問一個洗流動廁所的阿叔,阿叔對鏡頭說:「我好樂意為年輕人服務,因為我兒子在越南打仗,好支持你們。」你看,四五十萬人的大型活動,居然沒有任何災難性意外發生,我想當年大家都要證明一點,原來年輕人是可以信任的,而且一樣可以建構一些很美好的事情。對照現在把年輕人當賊辦的政府,不信任不關心,卻叫人家驗毒,那到底怎樣溝通?

馮:還要數嗎?太多了,如RichieHavens拿木結他即場創作《Heaven》,然後把結他掃爛,還有下大雨時大會那段呼籲入場人士互相照應的貼心廣播。沒辦法,太喜歡了,始終那是套我看了六、七次的電影,每個環節都記入骨。

①1969年,不同種族和階級人士湧到Bethel參與胡士托音樂節。

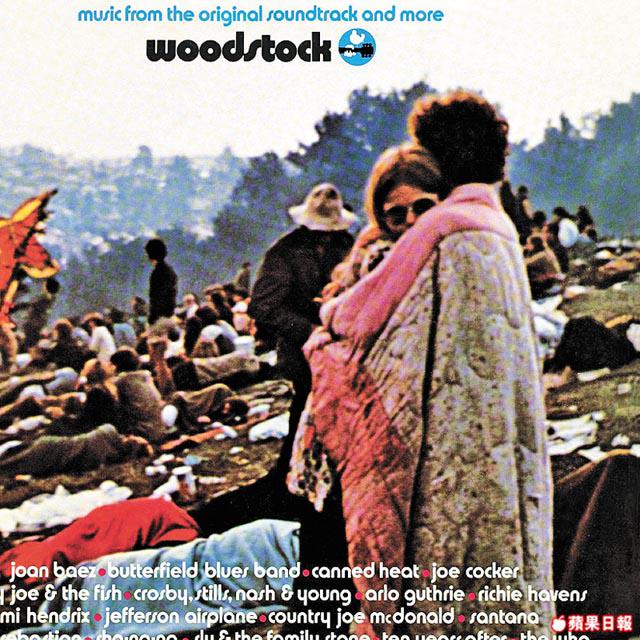

②《Woodstock》原聲Soundtrack,陣容包括TheWho、JoanBaez、RichieHavens、Santana及JimiHendrix。

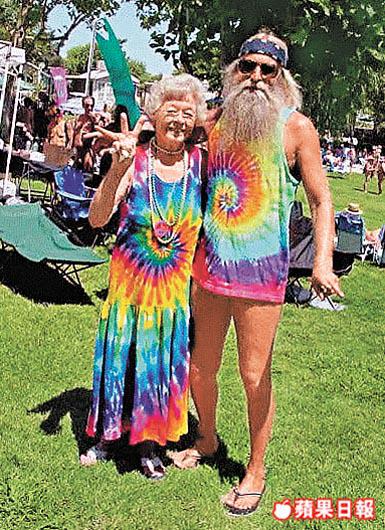

③嬉皮士是美國六十年代反文化標誌,穿拖鞋、紮染彩色服裝、長裙、留長髮,以示其不滿建制與追求獨立自由的態度。

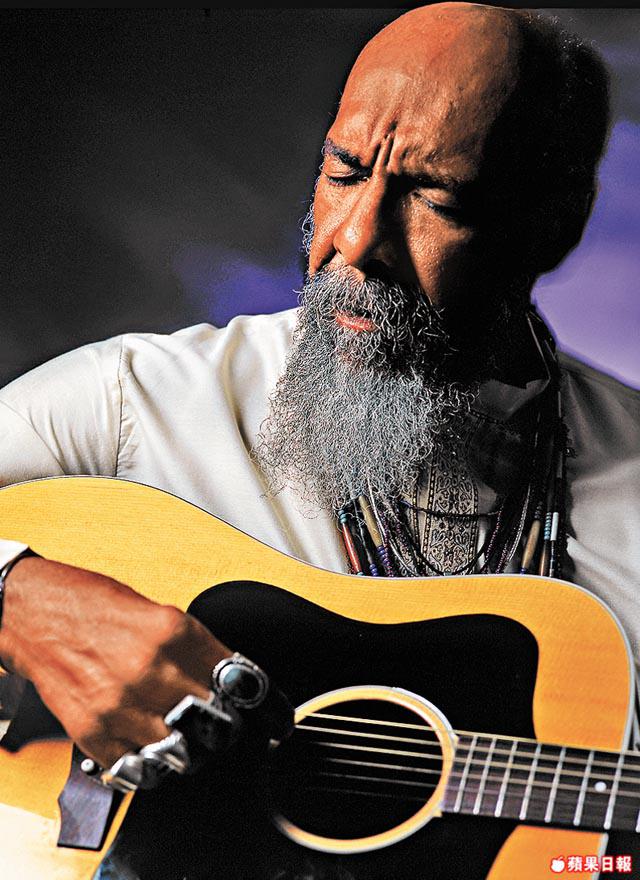

④JimiHendrix玩殘《TheStar-SpangledBanner》,用電結他玩爛國歌,反文化之極致。( http://www.youtube.com/watch?v=GAvj5T5WUl0)

⑤導演MichaelWadleigh用六十萬美金拍紀錄片《Woodstock:3DaysofPeace&Music》,票房收入超過五千萬,1971年此片獲奧斯卡最佳紀錄片殊榮。

⑥美國著名民謠歌手RichieHavens有份在音樂節演出,結他彈奏尤其出色。

1969vs2009

梁:六七十年代的年輕人文化,本質是反文化,相對今日很多年輕人只談吃喝玩樂,內容來得更有趣和前進。

馮:我不喜歡終日說以前好、現在不好,但兩代人的確有分別,胡士托那一代人有點理想主義,想改變一些事情,世界觀跟現在這一輩不同。

梁:這可能跟整個六十年代出現的社會事件有關,如越戰、法國工人浪潮、馬丁路德金遇刺等等,但同時有人類成功登月創舉,世界動盪之餘又好像出現點點曙光,年輕人積累不少情緒,所以胡士托只是一個Tippingpoint,在沒預謀的情況下大家一起引爆。

記:近年香港也發生不少事,所謂的Tippingpoint是否醞釀中?

梁:我認為有點對照的意味,你會感覺到四處都有蠢蠢欲動的感覺,大家都透過不同渠道去表達自己對這個時代的看法。我們開始懷疑資本主義,但其實六十年代的嬉皮士已開始批判資本家,比變得肚滿腸肥的我們來得更先知先覺。

馮:不過追求的事情不同了,現在是消費主義主導,社會一味追求高增長高消費,就算有甚麼不滿都是物慾上的,大家只着眼你賺多少我賺多少,很難再有人追求靈性的滿足,遑論要育成新胡士托運動。六十年代的人講和平、講理想、講生活體驗,現在講LOHAS,講的是高消費優質生活。

梁:可能未必會有另一批胡士托人Comeback甚至Reborn,但希望後生一代未被物質主義騎劫前有機會接觸胡士托文化,接棒推動反文化。

記:胡士托背後,其實有套很強的社會理念,香港比較少這類型音樂會,甚至少出產講社會議題的流行音樂作品。

梁:音樂會是有,但很零散,以前的流行音樂講好多社會Issue,現在全部以自憐自戀甚至自殘的愛情觀作主導,很「打飛機」,創作應該是帶動潮流,現在主客身份反轉了,作品被受眾牽着鼻子走,這樣做,其實已違背創作宗旨。

馮:連西方的搖滾都不太搖滾了,不惡、不過癮了,但音樂在不同時代發揮不同功能是事實。

梁:幸好還有MyLittleAirport的《邊一個發明了返工》,幾好,夠Approachable,不難消化。

記:至少能夠引起大家去思考這問題。

馮:對,又不會太火遮眼。

正呀,High呀!

記:以前那一套,是以反叛手法追求社會和諧,現在大家都討厭河蟹(網上用語,即和諧)了。

梁:跟六十年代的Powertothepeople一樣,都是同一回事。現在的新興媒體都在努力找回話事權力,與傳統媒體的仗天天都在打,到了過時的主流媒體真正沒落後,新局面會出現,然後整套社會文化才會改變。

記:唱片這行也一樣。

馮:唱片差不多是最保守的一行。

梁:當人人都上YouTube看Video,但你不當它是宣傳渠道,反而要反對它,還以為MV可以賺錢,是否儍了?唱片這行如果會死,原因是這行實在有太多不願擁抱新思維的管理人。

記:其實是一代人的問題。

梁:是的,這也是上一代與新一代之爭,世界永遠是這樣的。

記:怎樣跟準備接棒的下一代,推推胡士托這個反文化?

梁:當年胡士托最美好的是它的天真儍氣,好Innocent,年輕人倡導的所謂反文化,最後失敗了,不過這不重要,很多事情不該由結果論功過。重要的是,我們那一代人受胡士托精神啟蒙,學會用另一種視角審度這世界,到今天,很多人或許還會批判當年的嬉皮文化,指責他們吸毒,對社會文化造成負面影響,但我卻認為,當年他們透過迷幻藥來尋找一個意識上的覺醒,希望可找出一個理想的世界。無論如何,出發點一定美麗,整件事其實好Positive,希望這種Innocence可以保持下去。

馮:我會向後生仔講,很簡單的,胡士托正呀,好High呀!

梁:你講LSD呀?

馮:嘿嘿,睇條紀錄片啦,條片好High呀,後生仔明啦。

(重溫梁兆輝《輝遊記:夢回胡士托》節目,

可瀏灠 http://www.faitunes.com/?p=820)