曾暢銷全球的家庭雜誌《讀者文摘》(Reader'sDigest),87年來透過感動人心的文章,洗滌了無數讀者的心靈,在美國更曾幾乎每家有一本。但溫情勵志始終不敵互聯網時代資訊爆炸的洪流,雜誌近年銷量持續下降,加上金融海嘯拖累,出版商讀者文摘協會陷入財困,欠債22億美元(171.6億港元),昨日(周一)在美國正式申請破產保護。

讀者文摘協會(Reader'sDigestAssociationInc)表示,已根據《美國破產法》第11章,申請破產保護,作為重組計劃的其中一部份。公司強調,這次破產重組業務的申請,只影響美國的業務,包括中文版等海外業務不受影響。公司主席兼總裁伯納(MaryBerner)說:「我們希望完成資產負債表重組後,會成為一間財力更強勁、有能力追求增長和變革的公司。」

多次減印無助公司止血

上世紀70年代,是《讀者文摘》最輝煌的時代,單是在美國的發行量,就超過1,700萬冊,幾乎每家每戶都有一本,其中令人會心微笑的「開懷集」、摘錄名人金句的「珠璣集」更是經典。這本家庭雜誌逐步進軍國際,至今在全球超過60個國家和地區,繙譯成以21種語言發行,在多達45個地方設有辦事處。讀者文摘協會又極擴展業務,在1990年成為上巿公司,目前發行94本雜誌,每年銷售4,000萬份書籍、唱版和錄影產品。

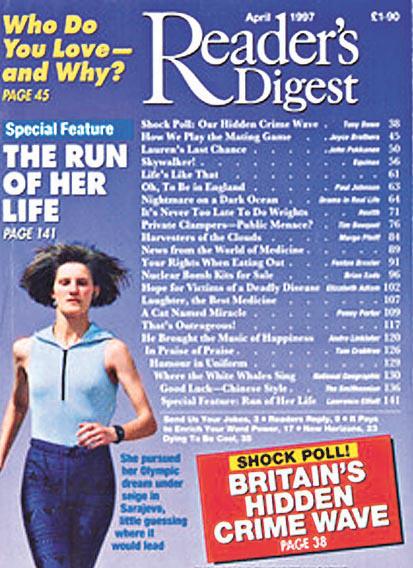

但隨着報紙越來越雜誌化,年輕一代閱讀口味越來越八卦,加上互聯網衝擊,《讀者文摘》這股清流無法吸引新一代讀者,在美國的發行量至去年已減至800萬冊,今年6月更宣佈將每月發行量由800萬冊減至500萬冊,並由每年12期減至10期。但即使《讀者文摘》減印也無法為公司止血,因為其他雜誌的銷量也下滑,影音等產品也滯銷。

曾任《讀者文摘》總編輯的《蘋果日報》社長董橋指,《讀者文摘》對文章真偽很嚴謹,可以花幾個月時間考證故事的來源,從而建立起公信力。以前很多家庭都放有一本《讀者文摘》,一家大小一同閱讀時至今天,但在今天資訊爆炸的年代,電視、影碟、互聯網破壞了傳統家庭的消閒模式,昔日一家大小回家一起看書的習慣已不復再了。

讀者文摘協會由2005年開始,就入不敷支。2007年,以紐約私募基金芮波伍控股公司(RipplewoodHoldings)為首的投資財團,以28億美元(218.4億港元)將該公司私有化,但沉重債務一直沒有減輕。負債至今已累積達22億美元(171.6億港元),原定昨日要繳付2,700萬美元(2.1億港元)利息。

爭取將債務減至42.9億

讀者文摘協會昨日終於正式入稟法院申請破產保護,爭取將債務大幅減至5.5億美元(42.9億港元)。公司逾80%的高級擔保債權人,已同意申請破產保護。摩根大通、美林等,承諾提供1.5億美元(11.7億港元)的破產保護融資,一旦公司能解除破產保護,這部份新融資就可用來重組公司,並為未來發展提供足夠的流動資金。而摩根大通等公司,將會獲得讀者文摘公司重組後的92.5%股權。至於國際業務,則可以利用目前仍在營運的資金,和來自破產保護融資的收益,繼續經營。

美聯社/路透社/美國《華爾街日報》

不同年代港人與《讀者文摘》走過的路

【40後:董橋-《蘋果日報》社長/曾任《讀者文摘》總編輯】

60年代起,《讀者文摘》中文版由大師林語堂次女林太乙當總編時,文字風格簡單、直接,可以即時打動讀者,殊不容易。《讀者文摘》另一打動讀者的要素是人性味濃的故事,文章比較古老、傳統、溫情。《讀者文摘》對文章真偽很嚴謹,可以花幾個月時間考證故事的來源,從而建立起公信力。時至今天,在資訊爆炸的年代,電視、影碟、互聯網破壞了傳統家庭的消閒模式,昔日一家大小回家一起看書的習慣已不復再了。

【50後:陶傑-作家】

我小時候很愛看《讀者文摘》中文版,它的英漢繙譯水平是最好的,中文譯得很有氣派,文法正確,用字精準。內容上,《讀者文摘》給人展示各方面的文化,知識豐富,我最喜愛的是書札、人物和笑話。到了現在,社會中文水平下降,退步的中文才是潮流,沒有需要《讀者文摘》這樣好的中文。至於英文版的衰落,則是由於西方讀者較需要評論文章,如《Economist》和《Observer》等,《讀者文摘》太着重新知報道。

【60後:潘麗瓊-出版人】

我也有幸曾獲《讀者文摘》轉載文章,報酬多達每字一美元。《讀者文摘》是我中學時期的香港熱門讀物,很多診所都會擺放一、兩本,老師也會用作課堂參考,因為它是公認的健康雜誌。我想《讀者文摘》的衰落,在於讀者口味的改變,特別是《壹週刊》的面世,改變了雜誌市場生態,讀者要求八卦、消閒、發達捷徑,《讀者文摘》無法滿足這些慾望。

【70後:Mike-傳媒人】

我1980年代中期開始看《讀者文摘》,其間一直是借人看,讀大學時就自己訂,五、六年前畢業後才停走訂閱。《讀者文摘》內容豐富,簡易淺白,最喜歡看「開懷集」,又試過經雜誌訂閱《奇聞怪事錄》,最難忘是看前NBA球星BobbyHurley撞車後的奮鬥故事。小時候沒有互聯網,會覺得《讀者文摘》大開眼界,但長大了則覺得不合口味了。

【80後:伍展邦-前中學生大聯盟發起人】

我中學時期常看《讀者文摘》,都是家人訂閱的。我最欣賞是政治評論,讓我掌握國際社會脈搏。我在中學年代已參與社會運動,號召同學遊行反23條,都與這點有些關係。不過近年中學生已很少看《讀者文摘》了,我相信是考試制度影響,時下的老師會叫學生看《Time》,因為對通識科有幫助。而且《讀者文摘》太少圖象,不能滿足年輕讀者。

【80後:嚴詠欣-學生】

六年前,13歲,沙士襲港,停課留家,見到媽媽訂閱《讀者文摘》便拿起瀏覽,讀起來覺得文字淺白,立場中肯,內容豐富又實用。由於當時正值沙士時期,內容剛好與無國界醫生有關,所以就有興趣細讀。直至媽媽一年後取消訂閱,我才沒有再看,而且不會掏腰包購買,因為雜誌太多文字,太少圖畫,好難令人追看呀。

【90後:--】

記者努力找尋1990年後出生的香港少男少女小男孩小女孩,試看他們是否在資訊發達、娛樂豐富的年代閱讀《讀者文摘》,可惜一個也找不到。一名快上大學的少女甚至說,從沒聽過這本雜誌。欷歔,不用說話了。