香港人,血液裏總流着恐懼的DNA。上一代捱過鹹苦,吃過樹根,所以拚命賺錢,不談理想。到賺到了又怕一天被全部充公;於是永遠怕執輸,見隊就排;政府也沒有兩樣,整天怕被其他城市取代,於是搏命粉飾成國際大都會,把大牌檔、天星碼頭連同全部記憶,都堆進維港裏去,用高樓商場掩飾自卑感。

某作家說:香港其實只是條國際大村落。乍聽傷心自卑,但調整心態,知道自己位置就可「升呢」。其實鄉下人最快樂,有何不可?做鄉下人不代表無知,雖不能至,心嚮往之,學芭蕾古典樂的同時,也得弄懂我們的電影功夫維港蛋撻,全都美妙到不得了。最好的我們其實一早擁有了,香港創作人,回到原點,齊齊「升呢」!

記者:何兆彬

攝影:楊錦文、陳陶鈞、周旭文

劉斯傑:跟自己說一定得

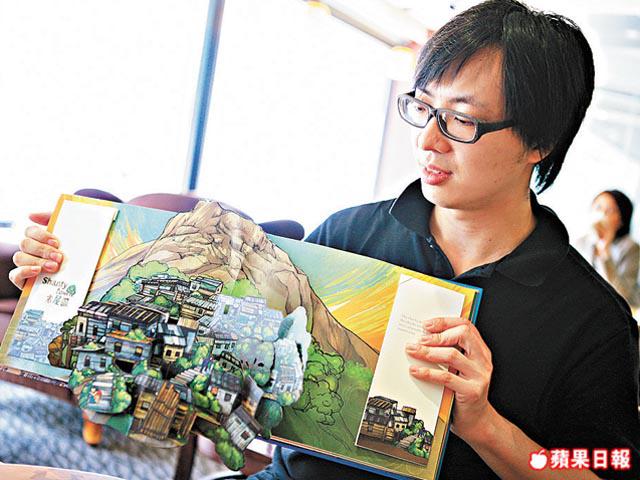

時代變了。30來歲年輕有為,怎麼會突然辭了工,去做一本不大可能「維皮」的立體書?但劉斯傑就是這樣,而《香港彈起》一書3,000本竟火速售罄;年過40育有一女,在報館由攝影記者做到圖片編輯,在公司「坐堂」,又怎會辭工去搞本土文化辦展覽?但「文化葫蘆」吳文正就是人辦。

以往社會不容的事,他們都做了。

跟劉斯傑做訪問,印象最深刻是他談及女兒時雙眼精光四射,說要把女兒養育成能辨是非的人,「有人會說這世界太壞,所以不生了。但我相信生兒育女,就如我做這本書,當中有好多挫敗,我記得當時三聯編輯就跟我說,你得o架,一定得。講吓講吓,我也把問題一一克服了,我覺得人要有這股信念!」

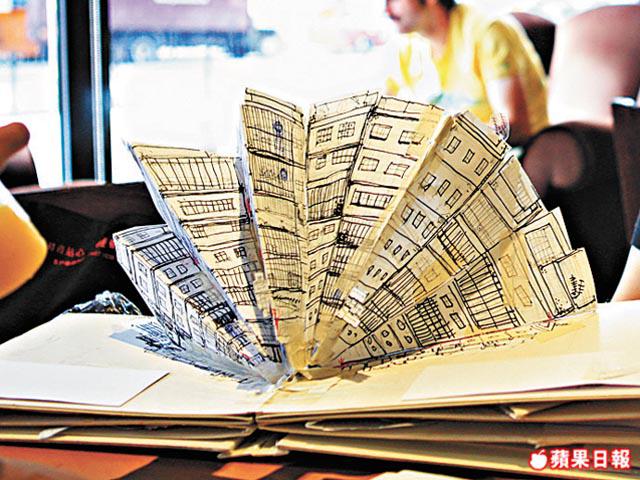

阿傑10年前在《壹週刊》當插畫師,後來曾到台灣幫助《壹週刊》建立插畫部,其間收到舊同事電話問他有沒有興趣做動畫,於是他返港,加入意馬做動畫,一做8年,由低做起,做到美術總監,其間替朋友拍過短篇動畫《我阿媽係外星人1》(他任美術總監,影片參加了第二屆流動電影節)。就在去年,迷上了立體書(Pop-up)的他,決定把工作辭掉,由10月至今年5月,花了超過半年,每朝6點做到半夜甚至通宵,把《香港彈起》趕起。「我買了幾本教人做Pop-up的書,然後大部份都是自己學自己試,《香港彈起》內有6幢大廈,當中最花時間是那彈出收埋的Engine(機關),成功的Pop-up是全部組件都能自動彈出/收埋的。結果試了又拆,拆了又試。」

對香港認識不足

問他何解選擇以本地文化為題材,傑答:「之前有10年常去旅行,有一次在香港搭巴士,突然覺得有在外國搭巴士的感覺,覺得自己對這個城市認識不夠。嗰陣咁啱講緊清拆喜帖街、天星碼頭,我就想,點解要家先嘈,不如我們早啲認識香港。其實很多建築都好靚。」他強調,自己也想趁做書的期間,好好認識本土,「我印象好深係記得有個前輩同我講過,做Local嘢都可以好國際!」於是他鎖定目標,先做了三個場景,這時剛好發現三聯與新地合辦「年輕作家創作比賽」,結果參賽並成為七個勝出者之一,本來打算自資出書的他,終可以在三聯協助下出版。他接受了評判意見,把「士多」暫時淘汰了,集中火力做香港建築,並在最後要「交名」一刻,由太太為書名定命為《香港彈起》:「剛好金融風暴殺到,這個名字有雙重意思。」書中既有木屋區,又有徙置區(七層大廈)、九龍寨城、唐樓等等,「我不是憤世,但現在的香港係好現代化,卻是個倒模城市。有人會說,從前有很多壞事你都看不到,這個我知,但以前的人情味等等,現在全都沒有了。」目前在家中工作兼湊女的阿傑,還在改動第二版《香港彈起》的細節,亦已開始製作第二本──關於中國節日的立體書。

文化葫蘆:這不是懷舊!

如果今年有到書展,隨便逛一圈,一定會注意到「文化葫蘆」,他們雖然只租一個攤位,但裝扮成舊式雜貨舖,在會場中相當醒目,並吸引到一大班年輕人。「年紀較大的會說:呀,好懷舊呀,我就會跟他解釋我們不是懷舊。而係喺舊社會搵番個價值觀」文化葫蘆負責人吳文正(Simon)說。

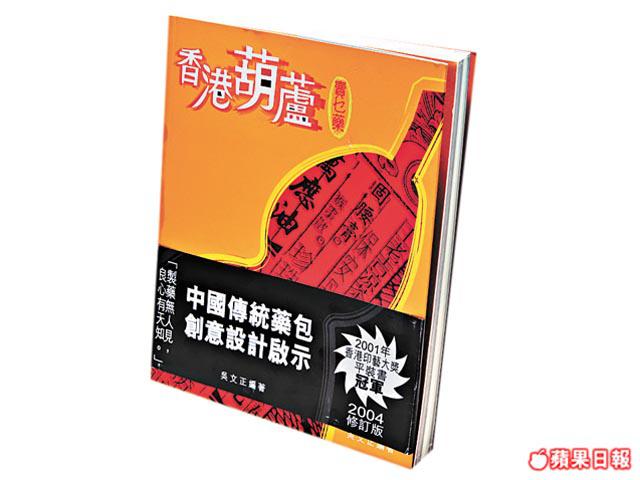

Simon正職為《信報》圖片編輯,攝影師出身,他說自己患了「中年過度活躍症」,為了葫蘆,近日更把工作辭掉了,專心搞本地文化活動。Simon在01年花了十萬元,自資出版《香港葫蘆賣乜藥》開始,越搞越多,越搞越大,今年2-4月,辦了一連串牛頭角下邨的活動,包括「牛下開飯」展覽、牛下拍賣會(拍賣舊收銀機、理髮椅等)。原來Simon太太本來是社工,在社區工作多年,人脈關係良好,要辦這些活動自然如魚得水。回想初搞《葫蘆》一書,他說當中艱辛不為外人道,「因為要逐家逐戶拍門,去藥廠找資料,但部份藥廠以為我混吉,又怕我是衞生署,結果拍親門都是捱粗口罵。又因為申請不了資助,要花了近十萬元,後來問老婆,她也贊成,本來想是了個心願吧,那知道書的反應不錯,後來有朋友把它帶到外國書展,更成功把版權賣給英文出版社。」

「香港越來越大陸化」

經過此事,Simon人心振奮,以往一年出一兩本書,直至今年終於第一次參加香港書展,更聯同幾位朋友,一齊出書。Simon:「皇后碼頭之後,本土意識高咗,多咗好多後生仔參與。」雖然幾人一直笑意盈盈,但創作要有把火,我就問Simon是否憤怒中年,憎恨特區政府,他本來不認,訪問後段終於爆發:「回歸後的政府運作越來越有問題,香港定位模糊,越來越大陸化,搞到我哋六神無主,我哋搞本土文化,只係想有種抗衡。」Simon:「你看看沙田文化博物館,全部雲石大堂,搞到好大陸!」

於是大家尋根,都研究起本土文化來,房屋署建築師兼Para/Site負責人Tim,拿着尼龍摺床到街上、到世界各地,舉辦展覽,又拍成照片:「我06年開始做摺床的探索,研究香港房屋史,發現第一間公共房屋只有5平方米大,等於擺到5張摺床。摺床Flexible,正好有香港人靈活變動、因地制宜的特徵,於是我開始以摺床做一系列創作。本地文化要研究,更要蒸餾。日本人文化正是這樣,食物、生活的Simplicity令人既羨慕又妒忌。」Soming:「日本人,由一個便當開始就考慮到美、簡約,你看日本人的教科書都不會是彩色的。我跟學生都係咁講,你細個識得咁生活,大個自然更懂了。」Tim:「最大的問題,係有啲Project開頭好正,但很多時經過了政治因素,一改再改,最後會變成三不像。現在很多人批評中央圖書館,你看看得獎的初稿,其實也很好。所以我哋話,專業同社會要平衡,教育亦好重要。現在的制度,很多時專業並唔可以發聲!」

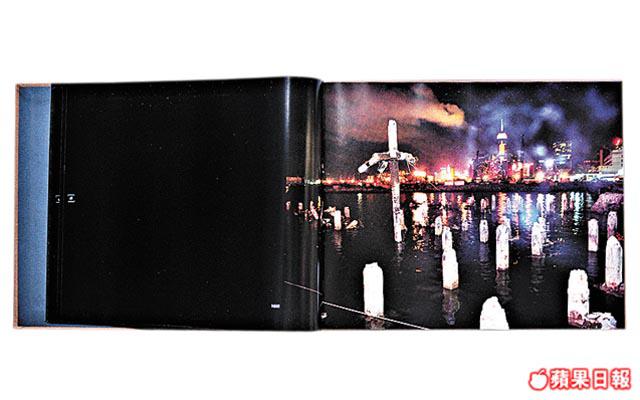

維港死亡詩篇

葫蘆出品之中,以攝影集居多,再加上今年兩本繪本。其中又以馮漢柱(老漢)的攝影集《活埋.維多利亞》至為感人,它既是紀錄,又拍得像詩篇。老漢正職是《經濟日報》攝影師,每天出入中環,看着維港變化,先在06年拍攝了一張震撼人心的維港夜景後(見下圖),再經歷天星碼頭及皇后碼頭遷拆後,像受了感召,天天都會到維港拍攝,籌備這書時,他寫了封信給英女皇,並收到白金漢宮的回信,「這本書涉及三個女人,一個是英女皇,這是情意結,維多利亞港亦她命名;第二是我嫲嫲,從前她在維港Dockyard(船塢)的軍艦做清潔,她說以前維港好靚、好簡單、水好清,常有人在游泳。3月我帶嫲嫲來看,她說:嘩,填成咁,就嚟行到過去囉。第三位是我太太,她常伴我來拍攝。」看着維港變化,引起他的決心:「我想做一件反省的事。這期填海由08年1月開始,填海其實好簡單,但影響大到不得了!」