劉細良,據維基網的描述:「香港著名的跨媒體時事評論員,曾任職香港民主黨的智囊,其後從事傳媒,現職香港政府屬下的香港中央政策組全職顧問。」若由我來編輯,我會加上「香港大大好友」、或「香港升呢教主」的稱號,如果我做特首,更會請他到各校演講。他樂觀地擁抱本土文化,清晰的告訴我們廣東人就是雅俗不分,「我對未來十年很樂觀!」與他一席話,我受到感染了,思考廣東雜錦文化,自覺「升了兩三個呢」!

記者:何兆彬

攝影:楊錦文

PerfectStorm

從前形容香港是EastMeetWest,因此旅發局標誌有帆船,又因為是面對西方的唯一出口,所以會有蘇絲黃、大雞眼帆船、客家婆圍村。那時候,連落馬洲都係景點!因為可以遙望中國境內。在以前,香港係窺探中國的門隙。但近十年發生最大的變化,是中國已成為世界的一部份,EastMeetWest已經不合時宜。之後就有人預言香港會沒落,他們說,你要看宏偉建築,可以去北京,看近代西方Modern城市,你會去上海,因為張愛玲那一代,上海的現代主義是與紐約同步的!既然如此,那香港在甚麼位置呢?

香港沒落的理論我聽了好多年,十幾年前就有人說新加坡會取代香港,嘿嘿。

從前,是因為大陸封閉才造就香港,如今大陸一開放,香港人就產生文化焦慮症了。我稱八十年代那時期為PerfectStorm(完美風暴)理論,一是因為冷戰系統,二是因為身邊國家如韓國人,還在示威丟汽油彈,台灣還在白色恐怖,流行曲只有劉家昌,而香港已經有AlanTam引入日本流行曲模式。那時候,香港的確係黃金年代,85年我去九寨溝時,連西藏人都會唱《萬水千山總是情》!

今天,因為中國成為全球文化的一部份,香港已不需要扮演買辦角色,有人就以為香港必須追趕精英文化,要同倫敦、芝加哥看齊。雖然我們應該有這個志向,但這樣想未必啱。香港廣東文化俗得甚有特色,你看,上海人都沒有上海話電視台,沒有上海話書寫文化,惟獨廣東有。我們保留了很多Heritage,你知道講廣府話的中國人過億,你就知道在南中國有影響力,你在全中國就有影響力!

本土粗俗文化

殖民時期的香港被雙重矮化了,一:是殖民心態,即使宗主國走了依然存在。你想想,點解當年政府唔搞南音,要搞古典音樂?就是要你以為他們的文化比你高;二,是對於49年以來的知識分子,會認為香港是文化沙漠,但你係用精英心態去睇香港喎!咁樣睇你一定覺得自己矮人一截。但論創意、電影、傳媒,我們一點也不差。很多日本人都很喜歡香港文化,覺得香港的「粗俗創作」好特別。

我對未來十年很樂觀,尤其覺得香港的創意,可在南中國獨佔鰲頭,在全中國站立一個獨特位置。《投名狀》雖然係中港合拍片,但由港人主導,你比較一下《十面埋伏》、《夜宴》等等,就看到內地片中拍不出那種猛烈的衝突;再看《葉問》,通過香港這個地方,它把這南方拳術傳到全中國。其實,香港好一些傳統保留得比內地多,全中國只有香港依然有武館,仲有師兄弟,仲有師徒關係。在大陸,學武的都變成了體育學校,不同拳術由不同的老師傳授了。

一想到要同倫敦巴黎比,我們就要講巴蕾舞、交響樂,但這樣去想,我們永遠都追不上他們。香港的文化特色,是粗放式的,又粗俗又熱鬧,而且雅俗不分,冚辦爛炒埋一碟。黃霑就是好例子,既用廣東話寫詞、寫不文古仔,又同時是個不折不扣的學者。書展亦一樣充滿香港特色,熱鬧、有雅又有俗。這樣的香港才產生到鬼才、毒舌如黃霑、陶傑,他們的創作從不避俗。

港人要討論自己

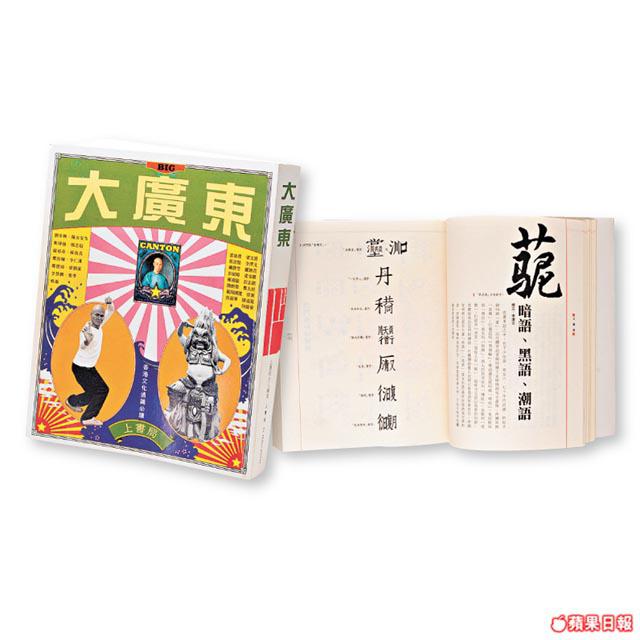

點解《香港彈起》賣得?唔係有一個市場需求,點會有這種書?社會其實在變,由保衞天星開始,這一代的年輕人都不一樣了。往年去上書局的人,都是買本梁文道加本蔡子強,但今年不少年輕人獨買《大廣東》。這環境下,我們更應多做廣東文化的東西,要做全南中國的文化重鎮。其實你說政府不懂?政府也在變呀,幾年前政府不會講保育。個社會有力,就能夠改變政府的諗法。

我雖然樂觀,但香港唔係坐喺度就搞掂。首先我們要有信心,凡事做咗先講,AttitudeisEverything!劉斯傑未找到出版社,就先在家裏弄了三個Popup模型了!另外,要多討論香港自己,內地報章說,全中國以香港人最愛討論自己,依我看,香港人不是討論太多,而是討論得太少了!你注意,日本是一個知識型的社會,就最會討論日本社會。再看《號外》,它在商業上並不算成功,但他們影響力很大,其中一點,是他們不斷討論自己,這一期談談錢瑪莉的寫作風格,下一期又談談陳冠中……我們同樣可以由蘇珍珍的潮語卡,討論到書寫廣東話,然後討論林夕、蔡瀾。討論自己既是Marketing,但又不只這樣。

偉大的城市必然能把商業與文化結合,像杜拜是永遠不會成功的。所以創作一定要走向群眾,要有趣,內容與形式有Crossover,就能走入群眾,這樣香港人一定做得到。你看唐滌生的東西就很現代了──每一場都有高潮,分鏡要快,與廣州的粵劇完全不同。近日董啟章談到香港要建個文學館,我就話,搞座永久文學館不知可討論幾年,這樣定把你意志磨盡了,不如搞個Mobile文學館,例如先附在書展上,內容方面可把西西《我城》變成裝置藝術,張愛玲的東西可以是Multi-media,也斯的東西為甚麼不可以是食譜呢?幾年後也許可Mobile到北京、上海!我們的條件很成熟,個Network已經喺度,例如梁文道先北上,然後介紹了馬家輝給內地,馬家輝又會帶到另一個作家……你看北上的港人,有影響力的人是進念,林奕華胡恩威他們,當進念進入中國,就不再只是香港的進念,所以我們要有想像力,有自信心!