林一峰與洪榮傑是老朋友,前者的獨立音樂受人追捧,後者的獨立電影賣埠十年有錢賺。早在《天使》一片,洪榮傑已邀林一峰當同性戀角色;新同志電影《無聲風鈴》,原本也想找一峰做主角,但一峰不「基」了,搖身一變變成投資人。

記者:梁佩芬

攝影:陳陶鈞

場地:MIUSIK

林一峰

小時立志做專欄作家,喜歡旅行,後來成了獨立音樂人,2003年成立LYFEMusic,發表首張唱片《床頭歌》。03年與W創作社和茜利妹推出音樂劇場《馴情記》,開劇場與流行音樂跨媒界合作先河。

洪榮傑

理工大學修讀設計,大學二年級拍攝短片即獲香港獨立電影節傑出獎,入選柏林影展。曾任城市大學講師,後得尤德爵士夫人基金前往芝加哥藝術學院深造,取得錄像及新媒體學院美術碩士。

林:林一峰 洪:洪榮傑 記:記者

火車窗景=創作起源

林一峰新歌《遊子意》有句:「每個旅人都有故事,你問他就會告訴你。」林一峰最愛旅行,洪榮傑也遊歷大半個歐洲,男朋友更是瑞士人。兩位遊子,又有何故事呢?

林:去年十月遊歷美洲、歐洲及澳洲半年,每次旅行都有目的,可能為工作,可能為追尋甚麼人和事,每人去旅行都總有個理由,很少無緣無故去一個地方。

洪:我這幾個月要去的地方,全為影展。

林:上次我去柏林全為看他的電影首映,世事很奇怪,往往由一件事帶起,繼而會留在彼邦做另一些事,如上次留在歐洲一個月,寫了《心雪》一曲;有次去澳洲探朋友,認識另一些朋友,多了些故事,回來有新創作……這是麥兜理論,一件事會衍生更多事,A+B不等於C,而是D+E+F+G。

洪:我去布拉格,本來想看木偶戲,最後變成只看了城市最著名的大橋。

林:我們分開兩地十年,從未一起去旅行,只有我去瑞士探望他,又有次,我們齊往蘇格蘭參加別人的婚禮,我們世界裏,已沒有「旅行」概念,每次都為工作。

洪:瑞士是我半個家,一峰過來兩三星期,我成了導遊。

林:我去的次數太多,他反而覺得我好煩。

洪:每次來,他總給我聽新歌,我們會把任何地方都變成香港,非常嘈吵,完全不覺得身處外國。

林:最感動是2002年,看到瑞士的湖光山色,創作了《Thebestisyettocome》,之後有多首歌,都是靠瑞士旅程啟發靈感。

洪:你有很多歌,也是從布拉格得到靈感吧?

林:應該說這世界沒甚麼是「靈感」,只有「感受」,無論歌和小說,全都是回到香港才開始寫,因旅行不能浪費時間。每次我去歐洲,都用他的家做基地,從別國坐火車回瑞士時,就可以寫寫寫。

洪:火車不停走,窗外影像會自動入腦,這是創作起點。

獨立=無錢?

香港出生的藝術家,往往能在外國打響名堂,但在本土卻名不經傳,以洪榮傑為例做了十年獨立電影,參加超過六十個影展,賣埠成功,證明獨立創作也可名成利就。

林:我們工作模式相近,都是做獨立音樂及電影。

洪:經濟低迷,獨立電影空間大了,傳統電影製作投資太大,今天只要有新意,就可拍一齣九十分鐘電影。

林:其實只需要有新意念便行,賣橋不是賣錢,電影跟音樂一樣。

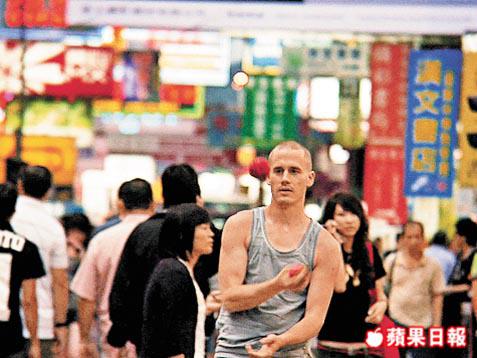

洪:我新作《無聲風鈴》,是香港第一齣混合中西文化的產物,無論資金、角色甚至訊息,都是小本製作。

林:成龍那些不是中西合璧嗎?

洪:那些是大製作,不同的。

林:電影會帶出東西文化的融合面,質疑不同價值觀。

洪:好幸運,很多人對《無聲風鈴》的期望都不是錢,你要知道,電影世界是現實的,人人當打工。今次這套戲,可能劇本感動到人,以前一聽是獨立電影,連故事也不聽,已說:「不拍。」

林:因為別人眼中,「獨立」二字等於「無錢」,其實不會賣不去,不會沒錢賺。我們分別做了十年獨立創作人,開始有自己的天空,證明行得通。

記:有沒有人找你拍主流電影?

洪:有,做一個不掛名的執行導演。

林:其實這些錢也要賺,我們不應把獨立創作看成甚麼重要一回事,你要相信,做甚麼事都有錢賺。

洪:事實證明,一峰可憑一隻碟賺一筆錢再製作下一隻碟,王家衞也一路做獨立電影,沒大電影公司做靠山,他最商業的地方就是起用大明星。

林:創作,從獨立開始,之後再變成商業或甚麼也不重要,沒有獨立,就沒有主流。

洪:我的戲已賣十多個埠,已經回本,人人很驚訝。

死≠煙消雲散

林一峰曾在洪榮傑短片《天使》中做過男主角,今次《無聲風鈴》,洪榮傑也想用回老朋友做主角,可惜一峰事忙,婉拒了。

洪:我在芝加哥畢業,一峰剛推出《Thebestisyettocome》,他來芝加哥探我時說:「這首歌電台No.1。」我沒意識到有多勁,直到回港與他一起逛街,發覺真的有人找他簽名,才知他有知名度。

記:《無聲風鈴》的故事是兩人共同經歷?是半自傳式故事?

洪:所有故事都有自己及別人影子,不算自傳,我和一峰互相影響對方創作,如我的短片《Buffering》內有幾首詩,也變了他的歌。

記:因為知名度高了,要放棄林一峰再做同性戀角色?

洪:不是。因為他太忙,連排戲時間也沒有,加上他是個歌手,今次我想找個真正的演員擔綱演出。我有看他的音樂劇,希望他能參與我下一部電影,我們一直想嘗試音樂及電影跨媒界合作。

記:放棄一峰,就找劉燁做男主角?

洪:2003年完成劇本,柏林影展商會選我做參展電影,那時才認識何謂電影商業,讀書只學拍攝技巧,明星、投資、賣埠一概不知,後來經介紹認識關錦鵬,他教我找劉燁及潘迪華來引起大眾注意,可惜最後談不成,最後選了呂玉來,他寫劇本出身,沒受過演藝訓練,一切也是慢慢浸淫出來的,對觀眾來說也是種新鮮感。

林:他的劇本還未完成,我已經為電影寫了一首歌。

洪:之後,歌曲和劇本互動,又加了數場戲。

林:故事完成,歌卻沒有出版,希望將來會推出,我今次沒有負責音樂創作,只盡少少綿力,投資了少少。

洪:我好想拍齣真正九十分鐘的電影,講我與男友熱戀,但對方不在身邊,掛念得我死去活來……就算你好愛一個人,可惜肉體不在身邊,感覺也好像已經去世般難受,只有懷念、想念。

記:這些明信片啟發到你拍攝靈感?

洪:在瑞士拍攝的所有外景,我全部去過,近琉森的地方有一間二手店,店內有個裝滿舊明信片的箱子,初初見到嚇一跳,明信片是私人東西,怎會放在店內寄賣?原來店主專門清潔已死老人家居,從中找些有價值的東西搬回店內售賣……這觸發到我一個想法──已死的人,不是煙消雲散,原來還有訊息留下──每當看到舊明信片,才驚覺某些風景與建築已不存在,所以更顯珍貴。

記:你男朋友有沒有參與故事創作?

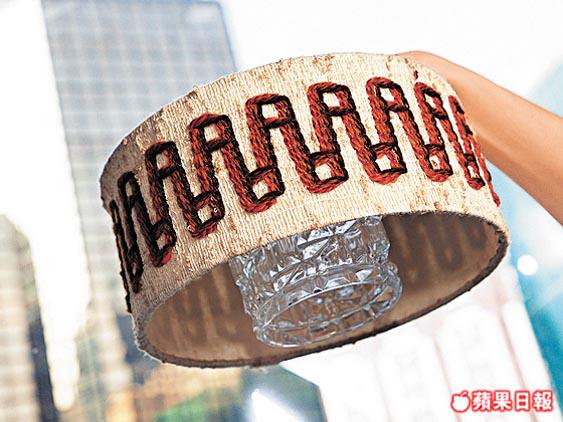

洪:無!但知道故事前因後果,有幫手處理道具,如戲中常掛在天花板的一盞燈,是他父母用了接近四十年的瑞士傳統掛燈。

記:故事還加入甚麼生活細節?

洪:我跟男友父母的關係,我不懂瑞士土語,他們不懂英語,靠眼神甚至一兩個英語單字,也明白意思,所以在瑞士拍攝的戲對白很少,還有北京那場戲,Ueli去找Ricky時遇上不懂英語的Ricky媽媽,大家靠身體語言溝通,雖然雞同鴨講,但談得來,因為他們中間有一個大家都愛的人。

今日《無聲風鈴》

新移民Ricky到港當茶餐廳侍應,寄居阿姨家,某次送外賣被旅居香港的瑞士扒手Pascal偷銀包。事過幾天,Pascal與同性密友鬧翻,輾轉搭上Ricky,兩人不計前嫌覓新房同居,Ricky專一,Pascal沉醉慾海,某次大吵後Pascal遇交通意外身亡,為追尋回憶,Ricky遠赴瑞士,竟遇上與Pascal樣子相近的Ueli……

昔日《天使》

後記

戲中,我最喜歡Pascal那盞紅白色燈,洪榮傑說:「開燈,在傳統電影符號上代表開心,開關代表情緒,代表兩人關係。若你入屋後連燈也不開,就是對家的一種放棄態度。」死,究竟我喜歡家嗎?我極喜歡摸黑做事,難道要看心理醫生?