科技影響生活,更影響政治。隨着科技的發展,地球村的通訊越來越頻繁緊密,天涯事恍如近在咫尺。1980年代,手機和互聯網只在發展階段,資訊要廣泛傳播,全靠全球首個24小時新聞網絡──美國有線新聞網絡(CNN)的出現。

CNN對1989年六四事件、蘇聯東歐共產政權崩潰「蘇東波」(圖)和1991年波斯灣戰爭的即時報道,除了即時將國際資訊帶給全球各地的觀眾,更對其他政府造成壓力,必須更快作出回應。美國前國務卿貝克(JamesBaker)就曾經說,「CNN效應」催迫決策者必須盡快有政策立場,不能有時差有遲疑。

手機普及 凝聚泰菲反對派

繼即時新聞後,隨着手機越來越普及,手機更成為直接的政治工具──短訊作為政治宣傳或號召民眾。

2001年,菲律賓首都馬尼拉有逾100萬人響應經手機短訊號召,蜂擁至市內廣場集會,最終令總統埃斯特拉達成為了歷來首位遭手機短訊推翻的國家元首。

在泰國,手機短訊同樣發揮了政治功能:選舉委員會會透過手機短訊呼籲投票;反對派2006年又透過手機短訊號召支持者上街,發起倒總理他信的政治運動(圖)。黑莓手帳不離手的美國總統奧巴馬,當然深知手機短訊功能,去年競選總統時就充份利用手機短訊拉票。

網絡難禁 助緬甸僧侶上街

繼手機之後,滲透力量無遠弗屆的互聯網,又是足以引爆政治革命的萬有引力。即使有當權者嘗試以各種形式操控網上世界,但資訊在網絡內流傳始終難以禁絕,透過電郵、網誌或社交網站,可以在短時間內號召全球各地的人活動。

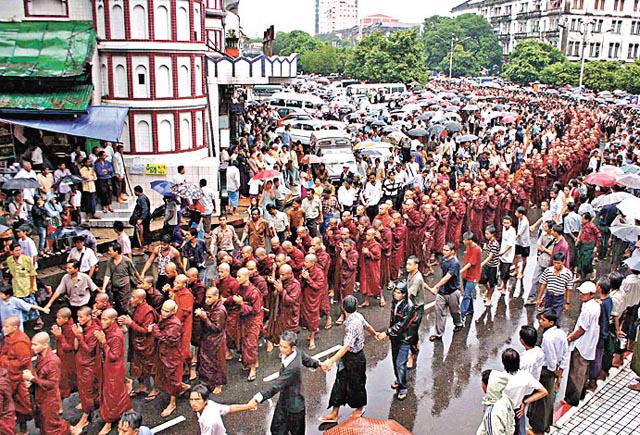

2007年9月,緬甸僧侶就是利用互聯網號召民眾,在仰光市發起2萬人遊行(圖),反對軍政府。遊行一開始,有關示威遊行的消息和片斷便通過互聯網傳遍世界。緬甸軍政府面對來自互聯網的策動和擴散,頓時束手無策。今次伊朗「德黑蘭之春」大示威更將互聯網的政治威力,發揮得淋漓盡致。

《蘋果》資料室