【本報訊】促成香港證監會成立、被視為「證監會之父」的英國金融專家戴維森(IanHayDavison)表示,20年前已在建議成立香港證監會時,提出類似澳洲雙峯制(TwinPeaks)的監管模式,雖然香港至今並無採用,但他認為,有關監管原則至今仍具參考價值。 記者:尹彥超

因雷曼迷債事件,引發金管局監管銀行角色的爭議。早前證監會提出,可參考澳洲的雙峯制,即將現時由金管局檢視銀行銷售投資產品的職能交由證監負責,屆時證券行、期貨商和銀行的前線銷售等操守監管,由證監一併負責;金管局則執行貨幣政策及監管金融機構的財政風險管理。不過金管局唱反調,傾向維持現行做法,並提出銀行的證券業務,包括註冊、規則釐定、監管、執法、懲罰等,應由該局一條龍負責。

由證監管銀行銷售

上周專程來港出席證監會20周年慶祝活動的戴維森接受訪問時表示,現時證監會基本上遵從1987年證券業監管檢討報告書的建議去運作,其間並無出現重大問題。不過,部份建議至今尚未被採用或落實,例如當年報告建議,銀行的零售業務操守及保險產品應一併交由證監會監管。

其實當時報告建議的監管模式,與近年市場討論的澳洲雙峯制模式類似;戴維森表示,當年並無雙峯制這個名詞,雖然事隔20年,但他認為,有關原則至今仍然適用於市場監管。他指出,金管局掌握銀行的財政賬目資料,最適宜監管銀行體系風險。

支持證券無紙化

報告另一建議,是交易所監管上市的職能應交由證監會管轄的委員會負責;戴維森指出,當年的聯交所存在貪污及缺乏監管的問題,例如審批新股上市的程序,因此他認為,將包括上市審批權的上市監管職能交由證監機構負責是較適當。然而他強調,話雖如此,但時代不斷改變,其報告可能有一些建議已過時,未必適合現時環境。

但對於一個至今仍未落實的建議──證券無紙化,戴維森認為,現時香港仍要用實物股票,是無效率,應予改變,而至今仍未實現無紙化,反映本地經紀勢力依然龐大。

戴維森(IanHayDavison)簡歷

現年77歲,倫敦政治經濟學院畢業

1966-1982

任職安達信會計師行,升至主管合夥人

1983-1986

出任勞合保險社副主席兼行政總裁

1987-1988

來港出任香港證券業檢討委員會主席

1988-1991

出任里昂資本市場主席

1990-2000

任多家公司主席,包括Storehouse、NMB、Northgate等

2002-2004

出任杜拜金融服務管理局主席

回首當年

87股災後主導證券業改革

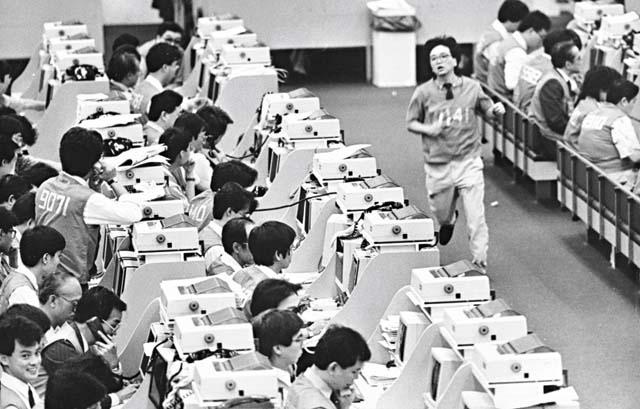

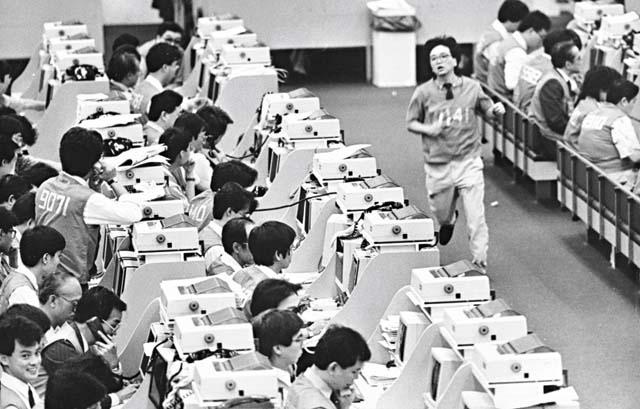

1987年10月股災,導致香港股市及期指市場停市4日,暴露出當時監管架構的問題。股災之後,當局成立了6人證券業檢討委員會,由英國專程來港的戴維森出任委員會主席,研究香港金融監管架構及機制,探討改善措施,以免87股災的混亂情況重演。

催生證監會成立

1988年5月,該委員會發表報告書,指當時政府轄下證券及商品交易監理專員辦事處資源不足,以致未能妥善監管迅速發展的香港市場。委員會發現,當局耗費太多資源在效用不大的例行審查工作上,沒有主動監察及監督市場及中介人,工作顯得被動和後知後覺。委員會建議在政府架構以外,成立一個法定機構取代當時的監管制度。1989年5月,證監會宣告成立。

回首當年,戴維森對於在關鍵時段,短時間內完成檢討報告,建立香港金融監管制度,促成金融中心而感到自豪,「我喜歡我的嬰孩(指證監會),茁壯成長而作為具效率的機構,為香港的成功扮演重要角色。」

現年77歲的戴維森已退休,在英國Bath生活。但近年仍有擔任顧問工作,例如協助成立杜拜金融服務管理局,並曾出任主席。