如果,1989年時互聯網已像今天般發達,歷史會否改寫?

歷史沒有如果。20年前,互聯網的WorldWideWeb(www)剛好誕生,來不及改變六四那段歷史,現在卻成為尋找六四資料圖像的寶庫。新一代不少人甚至說,他們認識六四,入門是維基;抒發六四,空間是網誌;辯論六四,擂台在討論區。

記者:陳沛敏 雷子樂

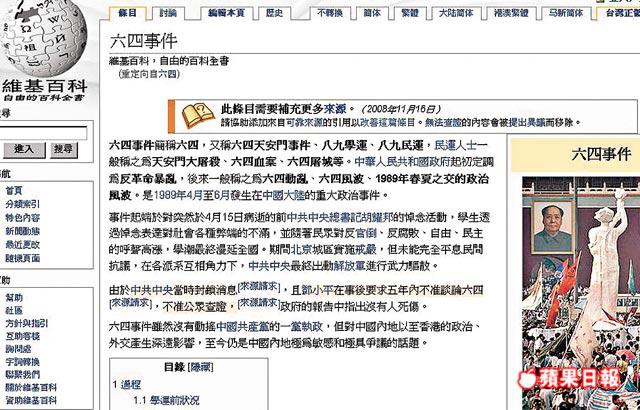

在Google搜尋器鍵入「六四」,彈出的第一條是維基百科的「六四事件」條目。香港維基媒體協會會長陳予解釋,02年維基推出中文版,但初時不能輸入中文,「六四事件」條目到03年9月3日才創立,並相信是由內地網民撰寫,「個IPaddress(位址)家係屬於山東勝利油田管理局。」他估計,這個位址就算曾經易手,當時也多屬於國家機構。

最初版本不到300字

六四條目的最原始版本,連標點不到300字,沒有提到學生訴求,也沒有提到軍隊鎮壓─「1989年4月15日,胡耀邦同志逝世,北京由悼念胡耀邦同志引起學潮,繼而掀起了一場風波,它波及到全國幾十個大中城市,一時間,高校內外群情激昂,街頭巷尾眾說紛紜,各種政治勢力和持各種思想觀點的人,都在這場風波中激情議論。

至5月份,天安門廣場成了各種敵對勢力的大本營,5月20日,國務院總理李鵬簽署發佈了在北京部份地區實行戒嚴的命令,但戒嚴令的實施遇到了巨大的困難和阻撓,進京戒嚴部隊在所有路口被堵,6月3日,中共中央,國務院,中央軍委迅速做出重大決策,命令首都周圍的戒嚴部隊強行進入警戒目標,6月4日控制了天安門廣場。局勢開始逆轉,風波在全國範圍內至年底前平息。」

編輯戰較預期為少

不過,六年來經過2,491次編輯,「六四事件」已成超過30,000字的條目,除事發經過,還有人物介紹,伸延閱讀、美聯社授權和網友提供的照片等,相當豐富。人人都可以編輯維基的內容,但該會財政阮智威說:「六四條目嘅編輯戰冇預期咁多。」所謂編輯戰,是指兩個或以上作者不斷互相刪改或撤銷對方編輯的內容。

去年北京奧運舉行前的6月至7月,網民對六四條目的編輯驟增,平時每月次數多是雙位數,但那兩個月分別多達202次和149次,耐人尋味;20周年臨近,本月至今已有107次編輯。歷來編輯六四條目的網民中,次數最多的網民位置不詳,但其後三位都是內地網民,其中一人是回教徒,排第五是香港人。

維基六四條目的討論頁曾存檔兩次,陳予解釋,當留言達到一定數量就要存檔,「存檔兩次算多,比六四(引起討論)更勁嘅條目唔多,『毛澤東』就存檔五次。」

內地無法顯示頁面

不同語言版本的六四條目也有出入,例如英文版稱為「89年天安門廣場的示威」(TheTiananmenSquareprotestsof1989),內容有提及軍隊鎮壓及民眾死傷,德文版就直接稱事件為「天安門大屠殺」(Tian'anmen-Massaker)。

維基百科號稱「自由的百科全書」。陳予說,維基扮演收集者的角色,各方說法都容納,事實真相的話語權不只由強權掌握,「資訊自由好緊要,我哋嘅目標係推動知識上自由嘅文化,喺網絡上各盡所能,各取所需。」

內地網民雖可登入維基,輸入「六四」卻無法顯示頁面,在百度等搜尋就會出現「小學六四班」等連結。陳予認為,內地部門扶植「符合國情」的同類網站,變相抑制維基的成長。