今天打開手機,與歷史有緣的話,你會收到一條九唔搭八的短訊,內容說89學運領袖吾爾開希去了迪士尼玩,又或者在家睇電視。你好奇追蹤這爛gag的源頭,原來短訊的源頭就是一陣風。這是《風雨飄搖愛國時》六四藝術展的其中一個展品,今日起,在牛棚藝術村發放血染的風采。

這是本港少見的六四主題藝術作品展,主辦單位P-at-Riot為了六四20周年組織了連串活動。其中《風雨飄搖愛國時》年輕藝術家六四展,有一群年輕藝術家透過含蓄委婉的手法,表達了他們對六四的反思與情結。展覽今天開始,至6月14日,地點為土瓜灣牛棚藝術村,費用全免。

未踏進展館大門,你會發現頭頂上幾件似曾相識的睡衣,隨風飄揚。這就是展品之一:《五月穿的睡衣》,當睡衣被風一吹,就會觸動睡衣上的電子裝置,隨機的向香港及大陸的手機用戶發出故事短訊,內容是虛構的情節,主角都是吾爾開希。

除了會說話的睡衣,那裏還有會燃燒的坦克,會代你思考的機器,會做愛的愛國鴨,以至會平反的六四。策展人李峻峰說,20歲是最好的時候,也是最壞的時候;轉變,應該在這一代開始。

記者:蔡元貴

部份作品及藝術家簡介

《篡改歷史》

許維強 電腦程式員

用Lego砌出一幕幕純真而不存在的歷史,是一種發洩,一種安慰,一種諷刺。積木堆砌出來的野史,有人民解放軍開開心心給民主女神像洗澡,有公安好心給絕食學生派送食物和水。作者說,89年的他已屆15歲,當年他興高采烈去遊行,以為那次民運可以改變中國,願望落空,只能透過作品發洩個人心結:「呢啲都係冇可能發生嘅情況,但又係當年我哋好想出現嘅結局。」作品靈感來自兩年前馬力「六四不是屠城」的言論:「呢啲言論嘅動機係想竄改歷史,橫掂都係竄改,不如改成咁。」

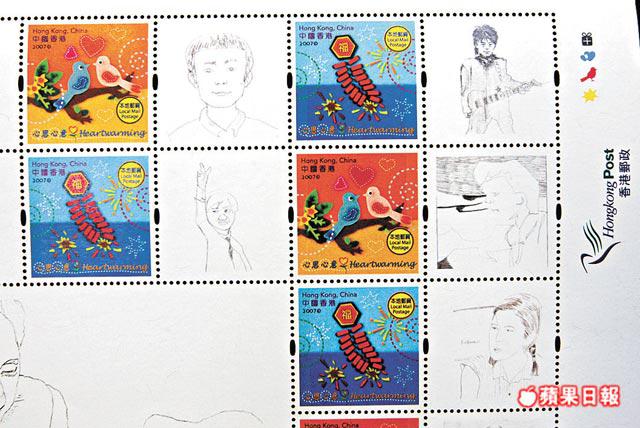

《風雨飄搖愛國時》

羅玉梅 中文大學藝術系研究生

利用香港郵政的「心思心意郵票版票」為藍本,加入六四人物素描。作者Mui選擇了89民運期間出現過、人們熟識與不熟識的人物,包括中共總書記趙紫陽、學運領袖王丹、天安門母親丁子霖和歌手崔健等。執筆素描的都是Mui的朋友,都不是畫家,這些非專業筆觸下的人物,更顯單純直接。Mui則親自繪畫了版票中央的趙紫陽:「我覺得佢喺成個運動都支持學生、維護學生。」素描下的人物臉龐大都是輕鬆的,Mui認為,回顧六四,不一定只有暴力哀傷的場面,89民運的歷史也不是全都沉痛。

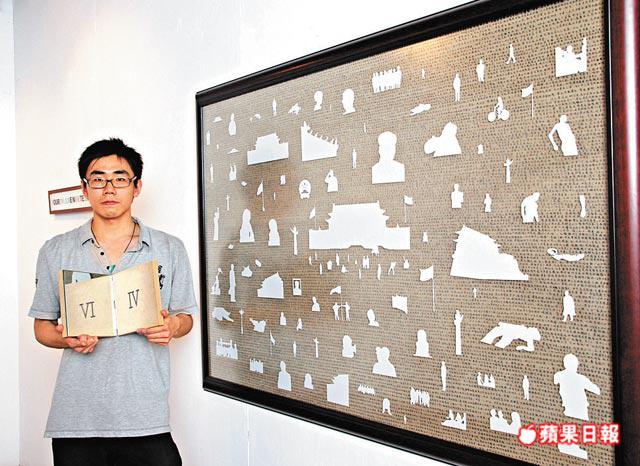

《歷史的輪廓》

鄧國騫 香港兆基創意書院教師

這組作品包括一幅剪紙畫、兩幅橫額和一塊鏡子。對於20餘歲的阿騫,對六四事件的認知僅具輪廓。他從互聯網得來的文字與圖像資料,利用抄寫及剪紙方式,把六四歷史勾畫出來。剪紙圖像包括王維林阻擋坦克的經典場面,作者刻意把王維林剪得大於坦克,象徵人民力量大於極權。

「有一日電視報道六四,媽咪同朋友打緊麻雀,當我睇到血腥嘅片段,喺咁開心嘅情況下,都喊咗出來。」至於那塊倒影着「IV」的鏡子,剛好構成羅馬數字64字樣。平面的鏡反映着64,是寓意平反六四。

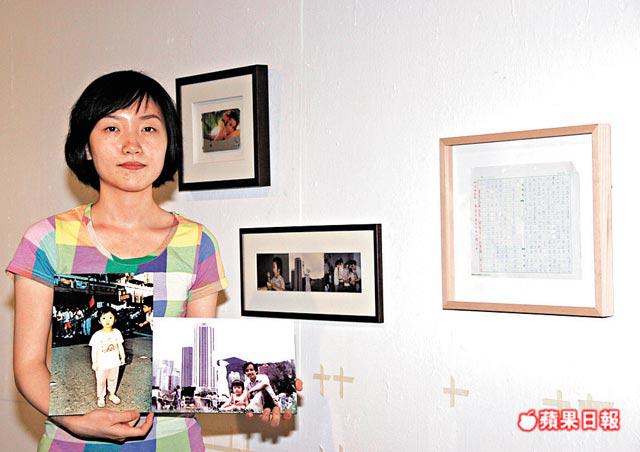

《我甚麼也沒有做》

林愷倩 自由創作人

「當主辦單位邀請我參展,其實我係想拒絕嘅。」89年時候的小倩只有三、四歲,她記得父親帶着她去維園,與遊行隊伍一起合照,又跟民主女神像合照。廿年後,她把照片組成一串思憶,卻並非要告訴大家作者毋忘六四,而且坦誠佈公:「我甚麼也沒有做!」她解釋,那次父親只是帶她去拍照,沒有參加遊行。今次父親知道她參加六四藝術展,不以為然:「佢話六四關你咩事?」作者承認自己是80後的典型個案:「我冇經歷過六四,唔熟悉六四,唔理呢啲嘢!」

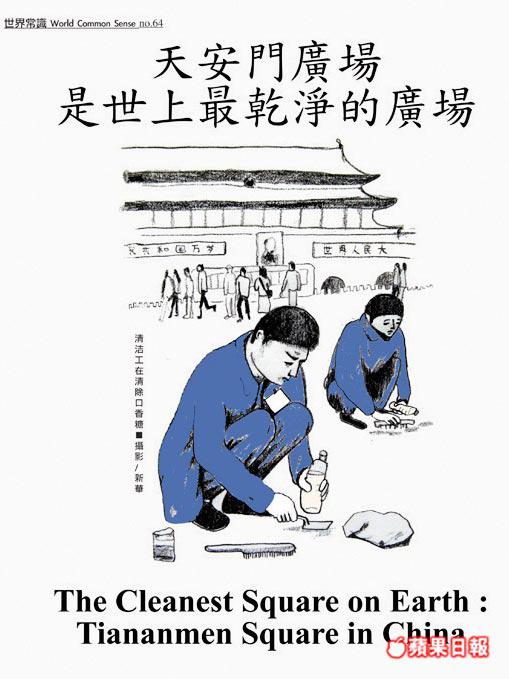

《Worldcommonsenseno.64》

陳素珊 文藝雜誌編輯

海報冷嘲熱諷,認識那段歷史的人,定當百般滋味在心頭。Susan記得,中三的中史教科書輕輕帶過六四事件,以「事件平息」草草交代89民運結局。

Susan說:「我首次好遺憾地覺得學校好廢,又有啲嬲,其實係好失望,唔恨做品學兼優嘅好學生,而想做個民運學生咁樣嘅人。」但她又說自己不適合遊行,於是每年六四都收收埋埋。她引述了楊牧的《來自雙溪》,總結了自己的六四情結:「原來我們的焦慮來自一種僥倖生存的、很壞的感覺,活着卻沒有盡到活着的責任。」

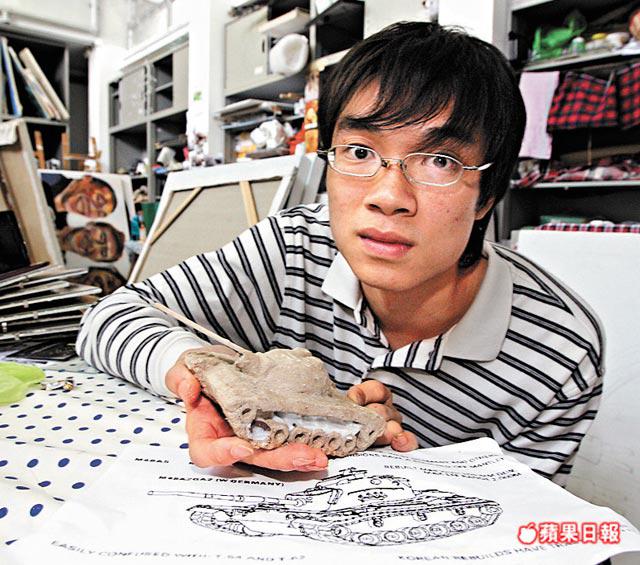

《坦克?燒掉它吧!》

江耀榮 中文大學藝術系學生

作者小江的六四印象離不開坦克屠城與維園燭光,創作一件關於六四的藝術品,很順理成章就是把坦克與蠟燭結合起來,製作一件坦克模樣的蠟燭。88年出生的小江自問並不熟知89民運的史實,只在小時候陪父母參加過一次燭光集會,六四20周年也不會特別沉痛。他的作品是一種諷刺多於哀思:「呢件作品有啲調皮,係對殺人者嘅一種報復。」小江解釋,每年香港人亮着燭火悼念六四死難者,而死難者正正是被坦克輾過喪生,當大家燃燒着這輛坦克,就是一種報復。