-一旦涉及外國 就怕喪權辱國-

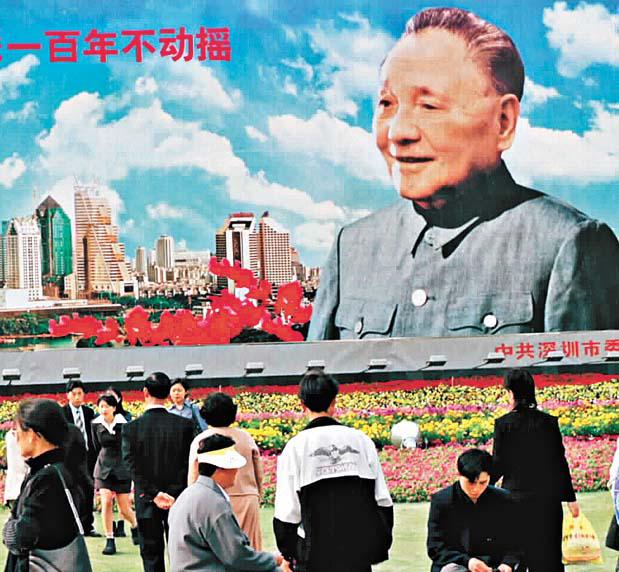

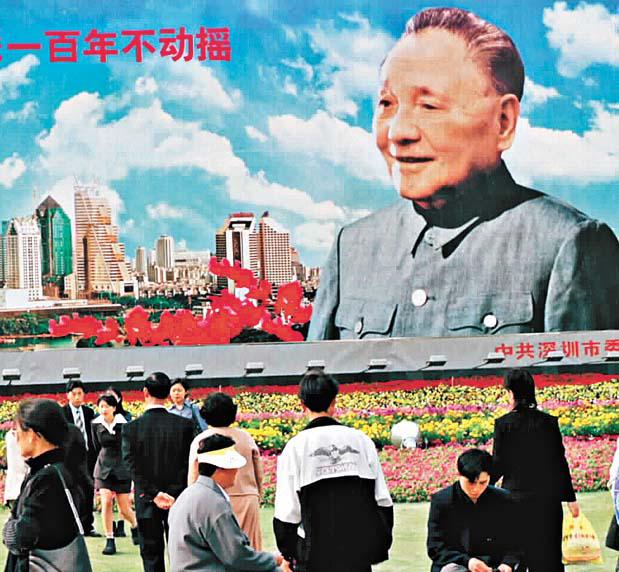

領導層經改立場南轅北轍

在(1978年)11屆三中全會後,中央領導層對改革存在兩派觀點:一派是以鄧小平為首,主張加快對外開放,朝市場經濟方向進發來擴充經濟;另一派是以陳雲為首,堅持計劃經濟為本,對經改有所保留。

人民一直全力支持鄧小平的改革。我對此充滿熱忱,並努力落實。但是,對於鄧強調速度有所保留。當然,若所有都進展順利,經濟運行無阻,越快越好,毋庸置疑。但是,從過去集中追求出產價值的錯誤中,我學懂了,過份強調速度,最終會變成盲目追求高目標及速度,代價是失去效率。我的生產目標較溫和,強調經濟效益。鄧理解我的觀點,在這方面沒有衝突。在改革方面,(胡)耀邦跟我基本立場一致。我倆都充滿熱忱,但在個別步驟、態度和方法,特別是速度上,耀邦比鄧更激進。

陳雲同志對開放政策深感不安,跟鄧小平的分歧頗為明顯。原本計劃沿海地區有多個經濟特區,包括上海及浙江省,但陳雲指那些地區不會成為經濟特區,因為這些區域出了名多機會主義者,透過絕頂技巧,即使只有很小的機會,都可以從籠子撲出來。

霍英東教租地發展城市

『現在回想起來,中國實行改革開放實在不容易,阻力很大,顧慮很多,很多無名恐懼,給要做這些事的人戴了很多帽子。改革開放,尤其是開放很不容易。一涉及到與外國人的關係,總怕喪權辱國,怕自己吃虧,說「肥水不流別人田」。所以我常給他們講這個道理:外國人到中國投資,他們本來就很多顧慮,我們的政策這樣不穩定,應該說有很多風險,要怕的應該是拿錢進來的外商,我們中國政府有甚麼可怕的呢?」』

大約是1985或1986年,我跟(香港愛國商人)霍英東談話,提及我們沒有資金作都市發展。他問我:「你若有地,怎會沒有錢?」我覺得此話很奇怪。有地是一件事,缺乏資金是另一回事,兩者有甚麼關係?他說:「市政府若有地,他們應獲准將部份租出去,帶來一些收入,再讓其他人發展那塊地。」

當然,我知道香港的建築物及街道是如何快速建成,一處地方如何快速變化,但對我們來說,那非常困難。我認為他說的有道理,所以我建議他去上海,跟市長及黨委書記談談。我不知道他有沒有去。他的觀點啟發了我的思考。

經改追求人民得到實惠

『也許有人會問,你過去在地方工作,怎麼對經濟改革發生興趣?我認為中國經濟必須改革,雖然那時我也看過一些東歐經濟改革的書,但出發點不是為了改革而改革,主要的是我認為中國的經濟弊端太多,人民付出的代價太大,效益太差。但弊端的根本在那裏,開始也不是很清楚。總的想法就是要提高效益。來北京後,我對經濟工作的指導思想,明確地不是為了追求產值多少,也不是要把經濟發展搞得多快,就是要在中國找到一個如何解決人民付出了勞動,而能得到相應的實惠的辦法,這就是我的出發點。資本主義發達國家經濟增長2-3%就不得了,而我們經常增長100%,但人民生活沒有得到改善。至於怎樣找到一條路子,我當時觀念裏沒有甚麼模式,沒有系統的主張。我就是希望經濟效益好,有這一條很重要。出發點就是經濟效益好,人民得到實惠。為了這個目的,摸索來,摸索去,最後就找到了適合我們的辦法,逐漸走出了一條路。』

中國如何會採取漸變主義?我在中央委員會主管經濟的10年,我們奉行逐漸過渡。這個有兩方面。首先是出現一個新的市場經濟,在計劃經濟系統以外逐漸成熟。另方面是減少計劃經濟部份。改變不是即時的,而是由小量微細的改變開始,逐漸涉及較大的改變。

融入國際市場才能現代化

很多年來,我們的經濟發展成效欠佳,付出要求很大,但回報很小。除了經濟制度,還有其他問題,例如閉關政策,令自給自足變成絕對美德。這成為了一種意識形態,被政治化。但所有例子都證明,只有在開放政策下,我們才可以利用所擁有的,透過交易獲取我們需要的。

各個地方和社會都有它的強項,即使貧窮地區都有它們的優勢,例如廉價勞工。這是國際競爭的大好處。所有東西都靠自己,結果是做不到自己最擅長的,我們亦因而承受過巨大損失。我越來越明白,若一個國家關閉起來,不融入國際市場,或不好好利用國際貿易的好處,最終只會落後於人,沒有可能達致現代化。

加快沿海地區發展,不只有利沿海地區,更會推動全國經濟,包括內陸省分。沒有沿海地區的發展,所有流動工人要去那裏找工作?沿海地區發展了,勞工密集生產的規律就會在全國實施,轉移到勞工更便宜的地區。勞工成本開始在沿岸地區上升,生產工作就要被迫作出調整。

所以,我們不可以全國單一速度發展,而是需要由一個地區帶動另一個地區發展。全國單一行動代表沒有一個地區能較快發展。沿海地區是中國一部份,它們的長處若得以利用,全國都有益處,包括中部和西部地區。以整體發展觀點看,有需要優先發展沿岸地區。

司法制度獨立才能肅貪

我越來越明白到,「保持清廉」很重要。若忽視了,就會給那些反對改革的人口實,同時會令人民不滿。後果可以很嚴重。同時,我們亦可利用反貪,作為深化改革的機會。由於這些問題在新環境下出現,不能以舊方法解決。首先,必須理解這些問題的成因。只有這樣,我們才可對症下藥。貪腐一般在經濟文化發展到某一階段時出現,但之後,當公務員及執法人員的素質提升,他們的薪酬及福利增加,情況就會改變。今日的香港跟以往很不同。同樣的情況,亦在其他發展中國家發生。另一樣很重要的,事實上亦是最重要的,是要有獨立的司法制度及法治。假如沒有獨立的執法機關,而執政黨又有能力干預司法制度的話,貪腐問題將永遠無法有效解決。

-議會民主制實現現代的法治-

鄧鄙視權力受監察的制度

由1980至1989年6月4日之前,鄧小平重複提及反對自由化。另一方面,他又說了多次,政治改革是必須的。那樣改革應該怎樣根據鄧小平的思想實踐呢?

大部份人對於鄧小平的政治改革思想的印象,均來自1980年8月他在中共中央政治局擴大會議上的講話《黨和國家領導制度的改革》。他批評官僚主義、權力過度集中,以及愛國主義,這些都是當時中共政治制度的一部份。他指出,這些問題的根源存在於原有的制度;好的制度防止了不良分子任意妄為,不完善的制度則限制了人才實現良好願望,甚至把人才推向相反方向。

有些人覺得鄧小平在政治改革上只是信口雌黃,為了給人民一個好印象。有些則相信鄧小平的政治改革永遠不能實施,因為他們都會被(政治)情況或反對勢力阻撓。我相信這兩種想法都缺乏證據。

鄧小平很推崇一些專制社會主義國家的政治改革,很鄙視權力受監察及平衡的政治制度。他有一次跟南斯拉夫的訪客說:「社會主義國家的其中一個最大優點是,當一些東西已經決定,就可以不受限制的即時落實,不似得國會民主程序那樣複雜,進退兩難,議而不決,決而不行。」

胡耀邦沒下台政改可向前

胡耀邦被鄧小平多次指控為縱容資產階級自由化,因而被迫下台。人們對胡耀邦的印象,一般都是改革派及民主派。胡耀邦的政治改革思想是怎樣的呢?他提出過甚麼?

毋庸置疑,耀邦尋求過民主。即使他沒有觸及一個特定的結構或社會主義民主制度的模型,我相信如果他仍能繼續出任黨和國家的領導──以國家及海外的世界趨勢而言──他定能在政治制度現代化及民主化的路線上,把中國政治改革推動向前。

第11屆中央委員會第三次全體大會(1978年)之後,我的精神集中在經濟改革,忽視了政治改革問題。即使我在四川的時候,實現了擴大企業自主,我仍然從沒想過怎樣實施政治改革。一位陝西工人曾寫信給我,說他閱讀過我的多次講話,相信我在經濟事務上是一個改革家,但在政治議題上是個保守派。

社會主義國家需法治非人治

直至1985、86年,我的思想才改變。我受到更廣的國際環境,及東歐出現的情況影響。而改變的主因是,我發現為了經濟改革的前景,有需要政治改革。當經濟改革深化,黨內保守勢力的阻力更加嚴重。沒有政治改革,經濟改革很難持續。(1989年)我跟(前蘇聯領袖)戈爾巴喬夫說過兩點:第一是共產黨的執政地位不會變,但它的管治方式必須改變;第二是社會主義國家應該行法治,非人治。

首先,我們需要提高黨與國家決策的透明度。戈爾巴喬夫說這是「開放」,我們叫做「透明」。黨與國家的重大活動與決定需要公開,這樣可以改變長期存在的黑箱作業、公眾只知道最後決定的情況。政府宣佈了決定就付諸實行,但人民不知道決定的過程。這是很重要的,人民有權知道。其次,我們需要建立一個多元的對話渠道:跟不同的社會派系、勢力與利益團體。作出重大事情的決定之前,應該與不同的社會組織持續的諮詢與對話,不是只跟其他政黨的代表人物對話一次就作決定。

中共元老怕政改失去政權

第13屆中共黨大會(1987年),我們不僅討論了經濟改革,也討論了政治改革。我們提出如何改善社會主義民主制度。那時候,政治環境較寬鬆,形而上學與理論研究、文化與藝術都很活潑。與此同時,十年改革期間,我們受到西方的價值、概念與政治制度的影響。再者,蘇聯針對政治異見人士的政策已經開放了。所有這些事情都鼓勵着中國知識分子、青少年和年輕工人要求更多民主。

然而,第13屆黨大會之後,政治改革變得困難了。首先,黨內的元老,包括鄧小平同志,對經濟改革有不同意見,但對政治改革只有一個意見:他們反對改變現有制度的基礎。他們害怕任何真正的政治改革,都會導致共產黨的權力被挑戰,因而削弱了黨,甚至導致共產黨失去執政地位。幾乎沒有黨元老支持這種改革(執政者須接受監察),現實是,政治改革陷於停頓。這樣造成了一個問題,一方面,人民對民主及政治加速改革的要求越趨強烈;另一方面,第13屆黨大會以來,從來沒有政治改革的行動。黨的意向與人民的要求、尤其是知識分子的要求,出現了鴻溝。

李先念反趙行動非常積極

李先念在「反趙」行動中非常積極,他既是前線人員,也是幕後主腦。1988年10月,第13屆中央委員會第三次全體大會上,曾有計劃公佈架構重組。但王震(黨元老)突然攻擊《河殤》,要求中央委員會正式發出批判。我沒有理會。

那次事件之後,葉選甯(葉劍英之子)告訴我,王震當着他面前極力告發鮑彤,說他是支持製作《河殤》的無賴──這是王震從李先念口中聽到的指控。

事實上,這是完全虛構的。鮑彤從來沒有幹過任何與《河殤》有關的事情,甚至說過關於《河殤》的話。

王震沒說的比說了的更多。當李先念提及鮑彤,實際上就是在說我,暗示我支持了《河殤》。王震本人可能不高興《河殤》,李先念則藉此機會把我連繫上來,激發王震對我的怒意。為了激發元老對我的不滿,李先念揑造事實也在所不惜。

六四之後,當他們在報章刊登了對我的批判時,《河殤》是一個主要話題。

很多指控都是完全虛構的,例如說我曾支持《河殤》的製作,說我下令把影帶發佈至全國,並遏止所有批評製作《河殤》的聲音。所有不是正確的。

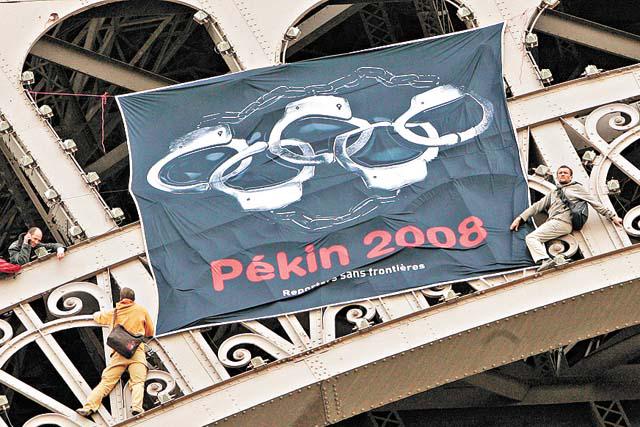

世界潮流浩浩蕩蕩逆之亡

當然將來有一天也許會出現比議會民主制更好、更高級的政治制度,但那是將來的事情,現在還沒有。

基於這一點就可以說,一個國家要實現現代化,不僅要實行市場經濟,發展現代的文明,還必須實行議會民主制這種政治制度。不然的話,這個國家就不可能使它的市場經濟成為健康的、現代化的市場經濟;也不可能實現現代的法治社會。就會像許多發展中國家,包括中國出現權力市場化,社會腐敗成風,社會兩極分化嚴重的情況。

如果我們按良心做事,對黨、社會和人民都有好處,任何其他方式都會有害。

潮流不可擋,適者生存。

正如孫中山說:「世界潮流浩浩蕩蕩,順之則昌,逆之則亡。」

我相信現在是認真解決問題的時間了。

編者按:

文章摘譯自《PRISONEROFTHESTATE》,『』內字為《國家囚徒》中文版原文,分題為編者所加