聞說拍片是會拍上癮的。

數一數香港紀錄片電影工作人,本來十多年來,搜索枯腸只想到一個張虹。近年卻突然多了兩位,一個是《天水圍的夜與霧》編劇張經緯,張本來念的是音樂,拍片後卻一發不可收拾,如今是全港第二個全職紀錄片導演;第三位是只有22歲,還在大學讀三年班的陳惠儀。惠儀年紀輕輕,拍過兩套紀錄片,但已多次獲獎/贊助,並已矢志畢業後以此為業。

紀錄片有甚麼魔力,令人一染上就不易抽離?趁第二屆《華語紀錄片節》周三開幕,我們齊來探索。

記者:何兆彬

攝影:林栢鈞

勇字當頭

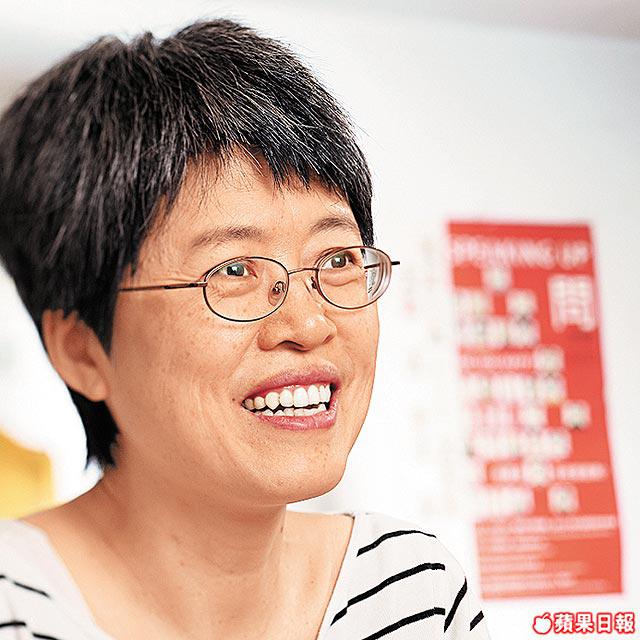

找來張虹跟陳惠儀訪問,一老一嫩,像接力,是個有趣的配對。

第一次認識張虹與十年前,當年她在藝術中心教學,還沒開始拍攝紀錄片,年輕的她,在課堂後會約學生飲茶談理想,甚至會主動帶學生組織電影會,今年相見,她頭髮都花白了,還好兩眼炯炯有神,精神不俗;陳惠儀年紀很輕,但一談起來,思路清晰,腦袋比同齡女子成熟得多。

兩個女子都是勇字當頭,張虹拍片迄今剛好十年,有報道說她曾拍到欠十多萬的債,嚴重地病過好一陣子,如今她辦采風電影,主力發行紀錄片,問她有無得做,她說:「香港係有這個(紀錄片)市場的,只是乏了一點宣傳。」陳惠儀拍第一部《Gay的疑惑》時,念中六只有17歲,之後孤身隻影,一個少女拿着攝錄機,又做訪問又兼做攝影燈光場務,單打獨鬥,連續兩屆區議會選舉,追訪街工區議員尹兆堅,花4年時間完成了新作《區議員》。

「提起紀錄片人家就想起《鏗鏘集》,即刻想到有乜都拍晒啦。你仲拍乜?」張虹說:「但每次去到現場,就係拍到嘢返來。」必須承認,我也曾有上述想法。這也是一般人對紀錄片的印象:免費的、嚴肅的、沉悶的。我記起了張虹曾嚴厲批評MichaelMoore,幼稚地問她紀錄片是不是不應注重娛樂性,她連忙糾正我:「有娛樂性當然好啦!哈,你梗係無睇過我的電影,好多人都話好好笑,當笑片來睇!」並重申:「MichaelMoore的問題不是因為娛樂性,而是因為造假!當年我初看《Roger&Me》也覺得好過癮,但越想越唔對路,後來就發現當中很多造假,例如《美國黐Gun檔案》中尾段,槍會主席查爾登.希士頓的講話,就被踢爆過是由多段不同的講話中剪輯,砌出來的。」

當笑片睇

張的風格,淡然安靜,剛好與MichaelMoore形成強烈對比,她大部份作品師承FrederickWiseman的DirectCinema,片中沒有旁白、沒有配樂、甚至沒有訪問,期待看《鏗鏘集》──一把感性旁白帶領觀眾的人將要失望了。這種以剪輯表達觀察、對比的風格,不適合電視播出。

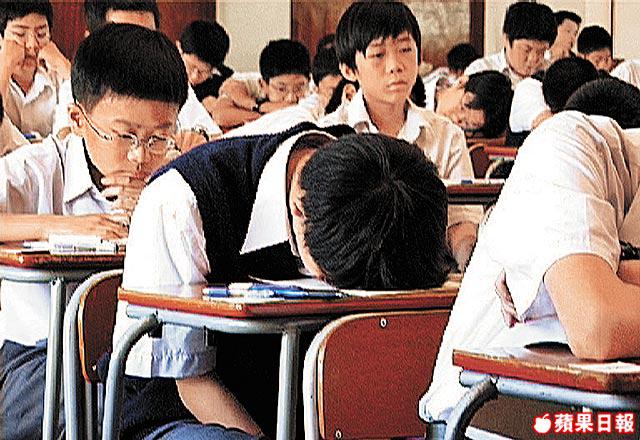

經典的是《中學》(02),當年張虹只是想模仿大師FrederickWiseman的《HighSchool》,到本地兩所中學拍一套沒有旁白、沒有訪問的DirectCinema,結果問准了中學後,連續三星期貼着課室的牆壁,觀察着拍攝着,再剪輯了整整三個月,完成了這部多次獲獎的佳作。問她本來預計會拍到甚麼?她答:「事前沒有劇本,沒有預計。我們每一次拍片,甚至連前期都不做,就直接去拍。」

結果《中學》成了她的代表作。用文字敍述,其實沒有甚麼驚天劇情,不外是拍拍學生上課、早會等情形,有人上課睡着了,也有人被老師責罵等等。電影拍竣了,她先把Copy寄給學校看,學校看了也滿意,沒有反應,電影就公映了。

「那知道電影播放後,大家反應都不同,有學生看得哈哈大笑,也有家長一面看一面哭,說原來我賺錢那麼辛苦,他們在學校是這樣子的。」《中學》在藝術中心前後放映了約半年,「最奇怪的,是後來看的觀眾──主要是年輕觀眾把它當笑片來看,看到片頭就開始笑了,仲由頭笑到落尾。」

她說:「本來電影完成了就寄學校,她們看過都沒有反應的,這時候卻來電話了。」我問她電話要求甚麼,她想一想,說:「有些內容我答應了不講。但主要是校長說有些老師,看了電影不高興。但之後又沒有要求甚麼,事情就不了了之。」

未能收支平衡

看看她們是怎樣跌進這深淵的:張虹1994年在加拿大念完電影後回港。「念的是劇情片,因為紀錄片本來就係妹仔,回來想做的也是劇情片。曾經在電影圈做過半年,但不喜歡那個環境。在現場見過他們蝦臨記、蝦新人。也參與過傾電影劇本,但發現編劇的態度比我們讀書時更求其,很不喜歡,就離開了。」她在99年因為一個資助計劃,拍攝了第一部作品《看不見的女人》。在02年拍攝《中學》以前,她曾到美林等證券行工作,「兩年間換過幾份工作,因為當年一轉工就加薪40%的!後來聽聞公司要裁員,我就跟老闆說,可不可以裁我?」結果她拿着這筆遣散費,去了拍《中學》。

訪問時,見張虹對在港紀錄片前景抱有希望,就問她:「拍了這麼多年,現在拍片有沒有可能收支平衡?」她聽罷瞪大雙眼,像聽了不可思議的咒語,然後說:「梗係……唔可能啦!」

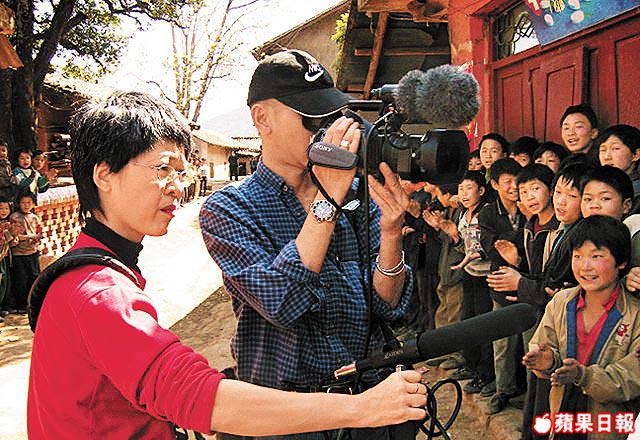

張虹的經歷多少帶辛酸,陳惠儀的卻聽來順遂得多。中六時,她因為「交功課」,與同學拍攝了第一部作品《Gay的疑惑》。「當時班上有兩個男孩子很要好,同學都傳他們是一對,問當事人,他們卻不置可否。結果剛好我們要交一份功課,題目必須與Gay有關的,就拍成了這部短片。」結果一拍上癮,「暑假就到處找東西來拍,結果拍了區議會選舉中,街工中參選的尹兆堅。吸引我的,是他本來做社工已有十年,有穩定又不俗的收入,卻為了參選區議員而放棄了。說為名,當區議員不會很出名;說為利,區議員的薪水也並不吸引,那他到底是為了甚麼來選呢?」04年的故事只佔一半,08年,他追訪再次參選的尹兆堅,一個人又抬機,又做訪問,完成了這部《區議員》。「有人看完問我為甚麼鏡頭那麼CloseUp(近鏡)。其實是我既要訪問,又要兼顧鏡頭及收音。」真奇女子也。

近日港大討論六四一事時,鬧得沸沸揚揚。她考慮了一陣,也在事件中段加入,訪問一眾學生,並已拍成了另一部作品(未開始剪輯)。

未畢業已有工

看張虹與陳惠儀的作品,會發現作者的立場都不鮮明,她們也都否認想在電影灌輸些甚麼訊息。例如張虹新作《選舉》,她說只是給大家看看各議員的性格;而陳惠儀的《區議員》,她說,是希望引發觀眾思考,因為不同的人都將看到不同的東西。「我給政治系的Professor看過,他說很有趣,從中看到很多東西,可以用來作政治課教材。」

問惠儀甚麼使她對拍片着了魔,她說:「拍片時很多事情都預料不到。例如受訪者的每一個反應,每一句對白。卻往往精采絕倫,編劇根本撰寫不出來。」在港大念比較文學的她,近日在趕考試趕功課,卻因為受到CNEX(北京國際交流協會的一個紀錄片項目)注意,近兩套作品都獲得贊助數萬港元(作品版權將歸CNEX所有),CNEX甚至在已經Offer一份全職推廣職位給她,待她畢業後就可馬上返工。

「我很希望畢業後能繼續拍片。我真的很佩服Tammy(張虹)多年來的工作。」對白內容雖然客套,但由一個入世未深的小女子口中講出,而且講得真摯,聽得出是真心。但本地紀錄片是否後繼有人,市場是否在擴張,還有待觀眾決定。

陳惠儀推薦

1.張虹《平安米》

「導演用了30分鐘,由朝早5點開始拍到傍晚6點,看看派米點解會搞成咁,有關當局點樣唔將啲老人家唔當係人。」

2.張經緯《音樂人生》

「導演由這個音樂神童11歲開始拍攝,拍到如今他17歲,他一直在問:點解我手指可以這樣彈,彈這樣的音樂到底是為了甚麼?」

3.《GrizzlyMan》

「講述一個人為了保衞大灰熊,到了森林與大灰熊居住,拍攝牠們的起居飲食。但最後牠卻被熊吃了!」

4.《Shoah》(浩劫)

「全長8個多鐘頭,訪問納粹大屠殺的生還者。我只看了頭一Part。」

5.《冬月》

「周浩作品。紀錄一個大陸的書記的日常工作,是吃飯飲酒的多。他做決定,也沒有甚麼規矩依,總之他說了就是。」

6.《請投我一票》

「BBC出錢,大陸導演拍攝的一齣紀錄片,講述一班小學生可以選班長,他們會怎樣去選怎樣去拉票。」

張虹推薦

1.《NanoohoftheNorth》

RobertFlaherty1922年作品,拍攝一個愛斯基摩人家庭怎樣生活。紀錄片電影的先驅!

2.《ManwiththeMovieCamera》

蘇聯作品,DzigaVertov拍於1929年,講述怎樣去拍攝一部電影。

3,4.《TriumphoftheWill》、《Olympia》

德國納粹黨的經典宣傳(Popaganda)。

5.《LondonCanit》

「二戰期間的電影,拍得好有詩意。」

6.《NightandFog》

夜與霧,拍攝的是波蘭集中營今昔之別。

7,8.《TiticutFollies》、《HighSchool》

「FrederickWiseman的代表作。前者寫的是精神病院,後者拍攝中學。」

9.胡杰《我雖死去》

「大陸導演拍攝文革題材。聞說胡杰給有關當局監視得很厲害。」

10.李成林、梁思眾《曙光球隊》

「新加坡人拍攝香港露宿者參加露宿者世界盃,拍得比港人拍的更好!」

11.《CheckPoint》

描寫以色列、巴勒斯坦邊境站的日常生活,相當有趣。

第二屆華語電影節資料

日期:5月13日(三)-5月31日(日)

地點:香港藝術中心

票價:$50/$30

網址: http://www.visiblerecord.com

網上購票: http://www.urbtix.hk

節目查詢:25407859

開幕電影:

張虹《選舉》(5月13日7:30pm開幕優惠$30)

其他重點作品:

陳惠儀《區議員》(5月29日7:30pm)

李軍虎《父親》(5月16日4:30pm、5月28日5:30pm)

黃琇怡《春天的對話》(5月18日7:30pm、5月23日2pm)

賀照緹《薩爾瓦多日記》(5月16日2pm、5月22日7:30pm)

徐童《麥收》(5月15日7:30pm、5月21日7:30pm)

艾曉明《開往家鄉的列車》(5月14日7:30pm、5月20日7:30pm)