閰靖靖生於5月4日,在福州長大的她小時候不明白,為甚麼生日這天是「青年節」。89年7歲生日之後的一段時間,學校忽然放假,她在電視上看見很多學生在北京的天安門廣場聚集,喊口號。

長大後,她考入北京大學,發現從1919到1989,一路走來,原來是場學生發了近一個世紀的夢。 記者:陳沛敏

因為父母的緣故,閰靖靖早年已取得香港身份證,但一直在內地念書,從北大畢業後,她三年前考入香港大學,正在亞洲研究中心修讀博士學位。

她記得,89年剛過了7歲生日,福州的學校忽然放假,家裏的人千叮萬囑讀中學的表哥不要外出。讀小一的她只知道北京發生了大事,看電視只見很多學生在天安門廣場聚集,「我特別記得一句學生的口號:『袁木袁木,騙人有數』。是鄰居過來我家聊天,她說學生遊行經過她辦公室樓下時,是這麼喊的。」

過了很多年,閰靖靖上高中,歷史科老師說到六四,只是草草的介紹了一下,甚麼「反革命動亂」、「政治風波」之類,「總之,考試從來沒考過。」後來她入了北大,才在一個6月3日的晚上,從一位學長口中,第一次聽一個北京人、一個當事人講這件事。「他記得那個晚上,外出歸來的爸爸跟媽媽說:『外面很亂,看見開槍,有死人。』」

北大生自發悼六四

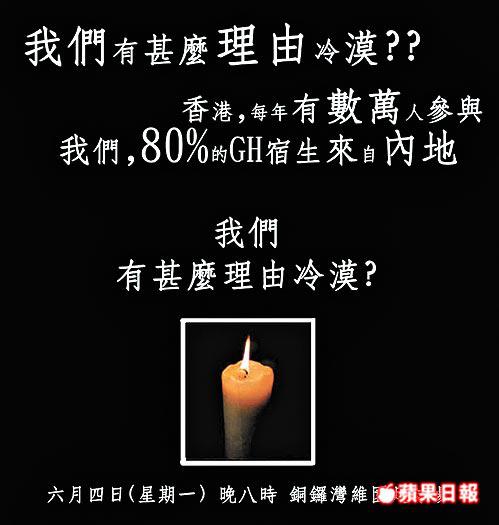

「對於六四,很多北大人多多少少總有點情意結。」閰靖靖說,直到今天,每逢6月4日,總有些北大的學生私下用自己的方式去紀念這個日子,「例如,在陽台上點一支洋燭。去年就有幾個北大的本科生,由北大走路到天安門廣場。」

北大早有學運的傳統,九十年前的學生面對國家憂患,面對社會不義,同樣挺身而出,卻同樣遭受打壓。因為生於5月4日,閰靖靖小學時已特意找關於五四運動的讀物來看,也特別留意關於五四的報道。「那時候能找到的,都是很官方的論述,很強調民族主義。關於五四學運,言必稱『愛國學生』如何如何。」

閰靖靖認為,大陸官方正面對尷尬的局面,一方面五四是面不能倒的紅旗,共青團也以這面紅旗來自我標榜,同時又不敢大張旗鼓地讚揚學運、街頭抗爭,因為這些是當權者今天不樂見,也很易觸發人們將五四和六四對比聯想。但在她眼中,五四和六四都是學生彰顯自身的公民意識,「這兩次事件都是中國社會經歷現代化的過程,也就是說,藉由學生的吶喊,將現代國家的概念傳達給公眾。」

讀〈冬夜〉很有共鳴

五四時期的學生、六四時期的學生到今天的學生,成長和生活都很不同,閰靖靖認為很難比較。但她去年上了龍應台「文學與社會─香港和台灣的五十年代」的課,讀了白先勇的《台北人》,「那本書裏面最吸引我的一篇,不是尹雪艷也不是金大班,是最不起眼的那篇〈冬夜〉,它講的就是兩個經歷過五四運動、火燒趙家樓的學生,在中年之後如何回顧和感慨他們的學生時代。」

龍應台認為〈冬夜〉是書裏最遜色的一篇,因為寫得太直白。但正是那些很直白的對話,給閰靖靖最強的共鳴。「兩個老人對親歷的五四有着很深的情結,但對於如何評價當年年少輕狂的行為以及後果,卻感到迷惘,同時又對當今學生的政治冷感表示沉痛。雖然寫的是五四世代,但實在像極了六四世代的北大,以及後六四世代的北大。」

熱衷參與遊行集會

五四時,學生和知識分子寄望「德先生」、「賽先生」救國;六四時,學生和國人由反貪腐到爭民主。身為五四和六四發祥地的畢業生,閰靖靖說談不上有甚麼使命感,「我只是稍微對政治多些興趣而已。」她的稍微政治興趣,促使她熱衷參與要求平反六四的燭光集會、7.1遊行、同志遊行、撐港台、撐普選、台灣的倒扁遊行等等。

「我希望自己能夠親眼見證、參與歷史,希望自己在將來讀到這些歷史事件的時候,能夠從親歷者的視角去讀別人的觀點,這樣才能避免被別人的片面論述蒙蔽或是誤導。」

時代背景

內地新一代多拜金

1919年前後,國家積弱,列強環伺,西方思潮衝擊,催生了五四運動。1989年前夕,改革開放10年,部份人先富起來,通脹、貪污、失業等種種社會問題卻同時湧現;知識分子思想走前(如《河殤》電視劇),生存條件滯後,引爆了89民運。今天,中國開口大國崛起,閉口盛世奧運,但也問題叢生。

不過,閰靖靖認為像89民運的抗爭難在今日中國重演,「後六四」的維權運動卻是社運的延續。

物質膨脹 信仰真空

她指出,內地經濟發展大大提高人們的物質生活,即使貧富差距擴大,城市的中產階級甚至一般打工仔的生活都遠比以前改善。「我的父母那一輩城市居民,會將今天的物質生活與30年前做縱向對比,而不會將大陸今天的民主、自由、社會公平程度,與香港、台灣、歐美等社會做橫向對比。」

至於閰靖靖這一代人,她自言長大的環境正是中國物質膨脹的年代,加上信仰真空,對物質生活的追求成為很多80後的唯一目標。「說好聽一些叫『務實』;說難聽一點,就是靈魂空洞的拜金。」這樣的社會氛圍下,89民運那樣的社會運動難在當前的中國重演。

維權運動 社運延續

不過,中國社會存在的不公現象仍廣為城市人和大學生詬病,一旦經濟成長放緩或停滯,很可能引爆民怨。「政府不是總在倡導『和諧』麼?我高中時候的歷史老師就跟我們說過,政府越倡導甚麼,就說明這個社會越缺乏甚麼。」

她認為,近年內地民間的維權運動可看作「後六四時代」社運的延續,雖然不再走89年那種大規模的街頭抗爭路線,而是逐漸轉向法律維權,或是更溫和的「散步」(最新的例子是杭州一群中學生抗議學校剝奪假期而創建的維權網站: http://www.weneedholiday.cn)。

網絡公民

突破官方嚴密監控

對於中國的民主發展,作為中國新一代的閰靖靖認為,互聯網將是很重要的工具,因為影響的人數龐大,而且即使官方如何嚴密監控,網民始終有他們的法子去翻牆鑽空。

課本抽起魯迅文章

「去年六四前後,豆瓣網(內地網站)上許多人互相推薦魯迅的兩篇文章《為了忘卻的記念》和《紀念劉和珍君》,這兩篇都是我們這一代『80後』的學生中學時代讀過、背誦過的課文。更有人附上推薦語:幾十年前的文字,如今讀來卻依然令人毛骨悚然。」魯迅是中國內地官方極力推崇的作家,網站一般不會取締。

「但段政府就有令,說她們是『暴徒』!但接着就有流言,說她們是受人利用的。慘象,已使我目不忍視了;流言,尤使我耳不忍聞。我還有甚麼話可說呢?我懂得衰亡民族之所以默無聲息的緣由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆發,就在沉默中滅亡。」今日看來歷久常新的《紀念劉和珍君》,兩年多前已被逐出內地的中國語文課本。