【記者黃偉駿報道】政府早前公佈逾千座歷史建築名單,破天荒將本港兩條最悠久街道──中環石板街(又名砵甸乍街)和樓梯街,建議評為一級歷史建築。古物古蹟辦事處稱,要保育兩條人來人往的街道屬新嘗試,當局只保育「行人不行車」的街道,包括樓梯街兩旁圍牆,惟石板街兩旁擺賣的攤檔,不排除會全部拆走。

見證香港百年興衰

「好多人將樓梯街同石板街混淆,以為係同一條街。」古蹟辦一級助理館長馮志明受訪時稱,這兩條街道在香港開埠初期建成,見證香港百年興衰,至今仍保養良好,依舊是中上環主要街道。

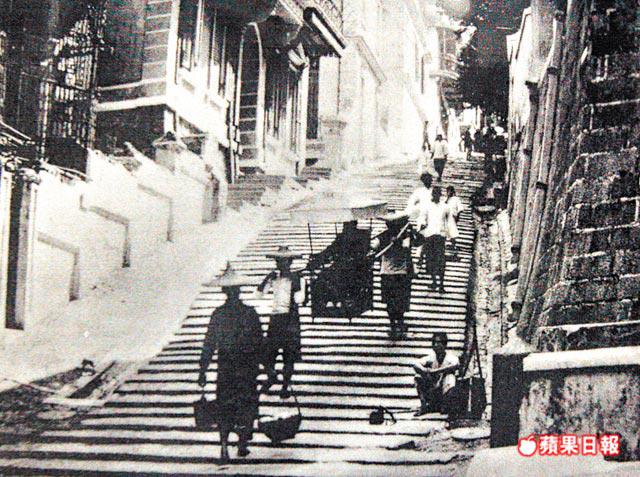

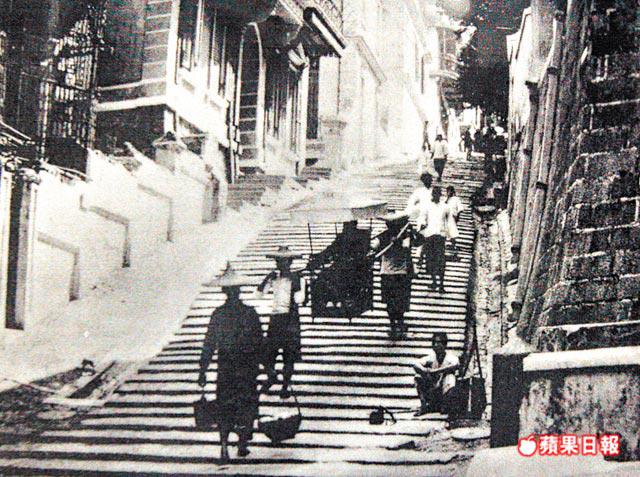

香港島於1842年割讓予英國後,樓梯街於1850年依山以花崗岩建成。當時上環一帶是華人聚居地,半山區是洋人豪宅區,樓梯街貫穿半山堅道、荷李活道與皇后大道中,成為接連華、洋地區重要連繫。

從堅道沿着樓梯街走到皇后大道中,街道兩旁滿是歷史建築,包括文武廟、基督教青年會會所、醫學博物館及公理堂大廈,「呢啲歷史建築物嘅圍牆,同樓梯街連成一體,唔同建築物嘅圍牆有唔同特色,成為樓梯街最大特色。」馮說。

比樓梯街更早的石板街建於1845年,紀念香港首任總督砵甸乍,但後來大部份人只會叫石板街,已有164年歷史。他說砵甸乍街鋪蓋石板在上,跟興建中區警署建築群有關,「域多利監獄、前中央裁判司署、中區警署,1840年代起陸續興建。當時建築材料靠苦力搬上山,加石板可以等苦力搬嘢時容易食力。」政府只保育由荷李活道至皇后大道中的石板街路段;由皇后大道中至干諾道中的後加路段不包括在內。

對遊客失去吸引力

保育街道在本港屬新嘗試。馮志明說政府暫定只保育行人路段,行車路段不納入範圍;具體的保育方案,例如遇上掘路維修應如何處理,古蹟辦稍後會跟各部門商討。

現時石板街兩旁有不少小販攤檔,馮志明坦言政府未有定案處置,若公眾認為要遷走全部攤檔,政府會順應民意。不過,不少石板街商戶強烈反對,在上址經營了兩代飾物攤檔的林先生說,石板街最大特色是兩旁的攤檔,「拆走晒對遊客仲有乜吸引力?」

命名源考 半山街道見證殖民歷史

街道名稱往往反映一個地方的歷史。香港經歷了英國百年殖民管治,不少街道都是以開埠初期的英國高官或城中富豪命名。

從半山沿樓梯街往中環,經過兩條毫不起眼的小街:必列者士街(BridgesStreet)(圖)與老沙路街(RozarioStreet)。翻查資料,必列者士街原來是紀念的近律師行(Deacons)創辦人必列者士(WilliamThomasBridges),他於1851年來港,創辦了這間著名律師行,更曾擔任署理律政司。

老沙路街的名字,是來自一間葡萄牙公司。香港開埠早年,在港營商的外國人,除了英國人外便是葡萄牙人。事關澳門比香港開埠更早,聚居了大量葡萄牙人,本港開埠後,不少便湧來做生意。

樓梯街途經的摩囉上街,也是因為上址早年是印度籍官兵聚居之處而命名。

本報記者