人人自稱龍友,大抵可分旺角幫和尖東幫,玩數碼機的愛逛旺角,玩菲林和二手機的愛去尖東。若屬後者不識陳烘,便稱玩家也枉然。近日舉辦「世紀古董相機展」的他被封舊相機本地權威,歷年不知借出多少部相機給電影作拍攝道具,借出的珍藏相機損壞了,他也不計較,「算了吧,無謂要人炒魷。」他就是這麼平易近人。

記者:趙志雄

攝影:譚盈傑

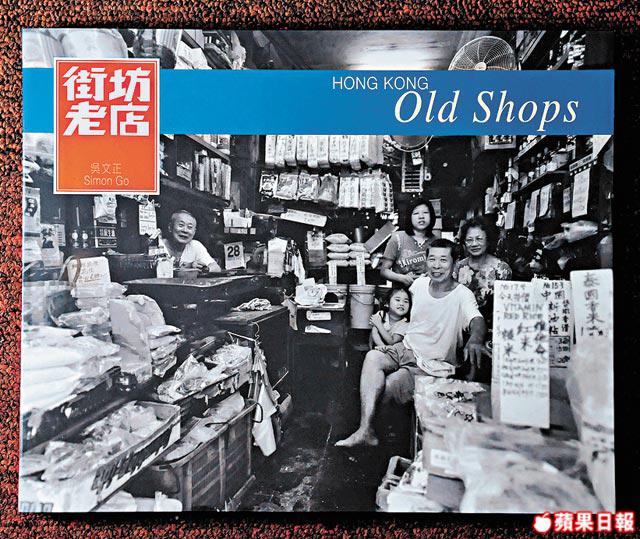

吳文正

現職報館圖片編輯,從事新聞攝影十多年,自1994年起辦過多次相展,2008年出版《街坊老店》攝影集獲好評,大學時代認識陳烘,多年來成為老主顧。

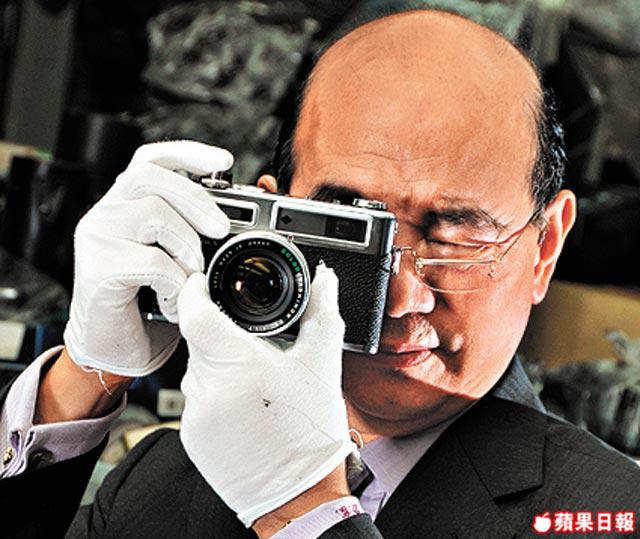

陳烘

相機專家,相機店老闆,收藏和買賣相機超過40年。他曾贊助無數港產片和電視劇,借出舊相機作道具,因此其相機店聲名大噪,亦成為香港旅遊發展局推廣香港的參觀熱點。

看電影,完場不妨留意「鳴謝:陳烘相機」這字幕,「借過相機給太多電影做道具,記不清了,」陳烘說:「1982年《投奔怒海》林子祥飾演記者,手中的NikonF也是我借的,近來借過給《証人》、《天水圍的夜與霧》。」可試過遺失或損壞了?「當然有啦,不過我不追究,不要人家賠,我可不想人家因為一部相機被炒魷,通常電影公司替我出個廣告作補償。」

陳=陳烘

吳=吳文正

記=記者

一支鏡頭用足二十年

七十年代起,不少人向陳烘主動買賣相機,買賣了四十多年相機,愛跟客人聊天的他結交天下相機癡,有人說他的相機偏貴,難道貴在聊天費?

吳:記得廿年前,我還在理工讀設計修攝影一科,那年頭已知買相機一定要找陳烘,一下課,便跟朋友到香檳大廈朝聖。那時很窮,相機機身可問同學借用,但鏡頭就得自己買,我望着櫥窗不敢進內,好彩陳Sir好客,主動請我入店,還教我應該如何選擇鏡頭,之後出來工作,我第一支買的鏡頭,也是光顧他的。

陳:我也是窮苦出身,知道人沒錢很苦,所以我向自己說過,他日有錢就要幫這些學生。

吳:畢業後我到報館工作,只得一支廣角鏡和中距鏡,便又來找陳Sir,他推介這支ED300給我,說它最適合當記者用,真是好推介,油壓感好又輕身,一直跟了我廿年。

陳:這支是好貨色,只得Nikon生產,雖然跟了你二十年外表有點殘,但仍然很精準,那玻璃鏡片是用水晶玻璃和人手打磨而成,可永久使用。

吳:有時買相機回家,霎時間不懂用,又懶看說明書,我都會找陳Sir,有他親自示範就最好不過了,他最愛跟客人吹水,一講相機古,便可講足大半天。

陳:有人叫我退休,我寧願每天留店跟客人聊天。在這裏,我結下不少緣,很多人移民了外國也回來探我,大家都做了朋友,人家買不買不緊要,重要是他們覺得我陳烘好人。

吳:這是老一輩營商方式,口碑最重要,不用賣廣告。

陳:所以我經常勸年輕人,做那行要敬那行,有興趣做得開心才會有成績。

太太罵收藏垃圾

古董相機很值錢?陳烘說:「有人買就值錢,沒人買,拿去押也沒有人收。」不捨得賣的相機,他選擇捐給政府。我心想,捐給政府豈不等於石沉大海,讓珍藏埋葬在博物館的雜物房不見天日?

陳:六十年代,我在彌敦道一間叫遠東的相機舖做後生,那時香港沒有相機進口,要收集遊客到店舖賣的歐洲相機,再跟日本人交換日本機。那時很辛苦,每月總有一次,我得拿着兩大皮箱相機到酒店推銷給日本人,日本人樂意交換歐洲相機,回國解剖學習歐洲人技術。就是這樣不停的捱,終於儲了幾萬元,在七十年代,我開了第一間陳烘相機店。

記:那時已開始收藏相機了嗎?

陳:是呀,那時一部Benz賣$25,000,我試過節衣縮食買一部$7,000的ContarexElectronic,是Zeiss的極品,質料操作樣樣佳,是我最心愛的相機。

記:有這麼多收藏,現在算不算發大達?

陳:發是發,是鏡頭發霉,不是我發達,哈哈。做這行賺不到大錢,相機的拍賣價值遠不及字畫和瓷器貴,在六十年代,齊白石的畫賣$300,一部萊卡相機千多元,但現在齊白石的畫幅幅十萬起,相機那有這個價。

記:太太有反對你玩相機嗎?

陳:現在金融海嘯,生意額跌兩成。以前還用菲林時,太太不管我,現在越來越多人用數碼機,她便嘮叨:「人人都不要菲林機了,你還幹嗎收購這些垃圾?」痛苦呀,因為我已經跟相機發生感情。

記:如何開始贊助電影公司舊相機?

陳:不記得了,贊助過很多電影,周潤發、成龍都用過我的相機做道具,《投奔怒海》裏林子祥手中的NikonF,就是我借出的。

用腦學用菲林機

要付錢學的東西,總上手得特別快,難怪很多人認為學攝影要用菲林機,因為每格菲林都是錢,每次冲曬相片,就如等待派發一次成績表。

陳:以前的相機是永久使用的,現在的數碼機只是一種工具,一件電子產品,過幾年就Out。

吳:現在我工作用數碼機,但做創作時我會用菲林機。用數碼機可濫拍,那像以前我用菲林機,深思熟慮才影一格?因為每格都是金錢。讀書時為省錢,我試過與同學夾錢買一百呎菲林自己剪,偷到盡才剪到19筒半菲林分給大家。

陳:以前,每一百人得五人有資格買相機,人人得百幾元月薪,相機千幾元,別說年輕人就連大人也玩不起,那如現在般每一百人得五個人沒相機。

吳:拿起機械相機那種質感,是數碼機不能給予的,所以用慣了,會對用了十幾年的機械相機,產生感情。

陳:用菲林機是要用腦的,每張相都要構思好才拍,冲相的驚喜快樂無比,用數碼機影,胡亂拍一百張總有兩張好的,那只是撞彩。

吳:以前拿相機出街是件很炫耀的事,人家羨慕你懂影相,我們在街頭影相前都會事先張揚以示尊重;現在的年輕人,有理無理拍了才算,喜歡偷拍,根本不尊重被攝者,所以我覺得影相除了是藝術,更是一種做人態度。

陳:相機對於我來說是第二生命,就如畫家手中的畫筆一樣,把你的思想和感情,透過菲林如實表達出來,這是一種修養。還有呀,我覺得影相對身心有益,拿着相機遊山玩水,閒錢都花在相機上,玩相機的人,都是不嫖不賭的。

後記

為接受訪問,陳烘推延一樁生意,但卻兩次因為有客人到訪請教相機而中斷訪問。見他跟客人談得興起,好像忘記我的存在,一會兒過後,他跟我說:「不好意思,解答客人問題是我的專業,像你等我做訪問一樣專業。」這位老人家真友善,跟客人閒聊,比賺錢更有意思。

私人珍藏

1900前:WoodenCameraEngland

陳烘與日本傳統相機界的第一把手中島銓太郎,一起到美國收集舊相機時,無意中找到的。

三十年代:35毫米LeicaI型相機

全球首部35毫米相機,德國出產,「改革開放那時買下的,花了我$20,000,相等於我交半年舖租。」

四十年代:Bellow-GraflexSpeedGraphic

第二次世界大戰期間最多記者使用的相機,速度達1/1000秒,合適戰地記者使用。

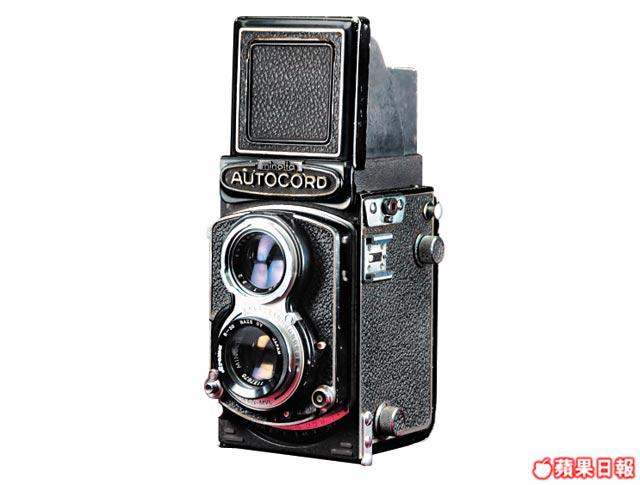

五十年代:MinoltaAutocord

雙鏡反光機,上面的鏡頭用作取景和對焦,下面的讓影像投射在機內菲林上。

六十年代:東風

象徵「東風壓倒西風」,六十年代江青當政,以瑞典哈蘇500C型相機為藍本,下令生產100部東風相機。

七十年代:紅旗20

與東風具相同象徵意義,消費對象限於新華社等少數單位,當年售$6,000,相等於藍領工人十年工資,共生產200部。

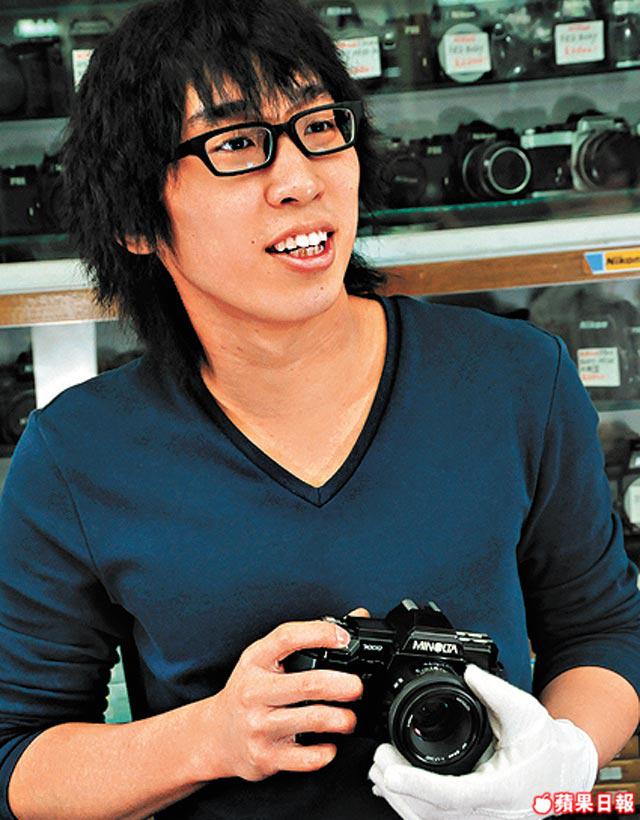

老店最年輕的店員阿峰:「老闆很喜歡跟客人聊天,我來這裏打工幾個月工,現在連自己也開始玩菲林機了。」

陳烘舉辦「世紀古董相機展」,展覽品有各項「世界之最」,包括全球最細特務相機,陳烘帶領導賞團講述相機史,讓人了解黑房和冲曬方法。

日期:即日至5月10日

時間:12:00nn-9:00pm

地點:鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場