莎士比亞曾言:「衣服新的好,朋友舊的好。」舊人舊事舊物內藏說不出的情意結,或許,失去過的才懂得珍惜,沒有了皇后、天星、嘉咸,大家才依戀,對那背後鮮為人知的故事,也因此我愛看《掌故王》!掌故王Dr.Rain夏雨亦言:「舊物被淘汰是社會的大氣候,但情意結依舊存在。」那,五、六十年代大熱的酸枝木家具店究竟是被淘汰,還是情意常在?

記者:蘇麗珊

攝影:林栢鈞

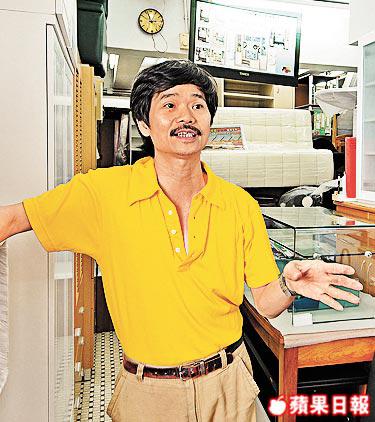

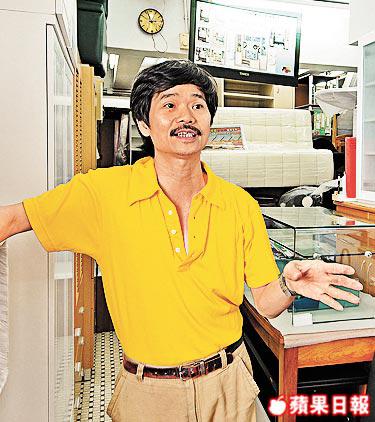

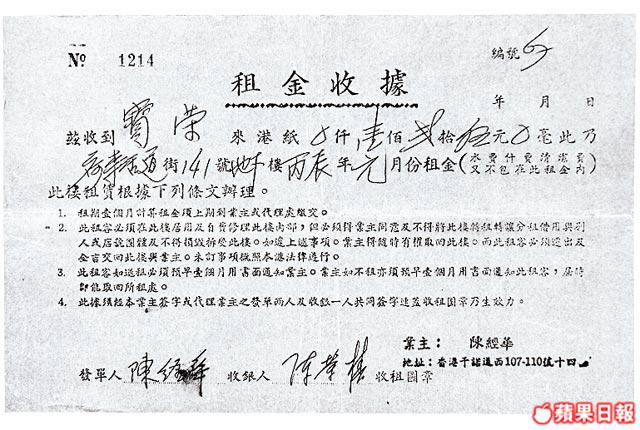

三代老店質量保證

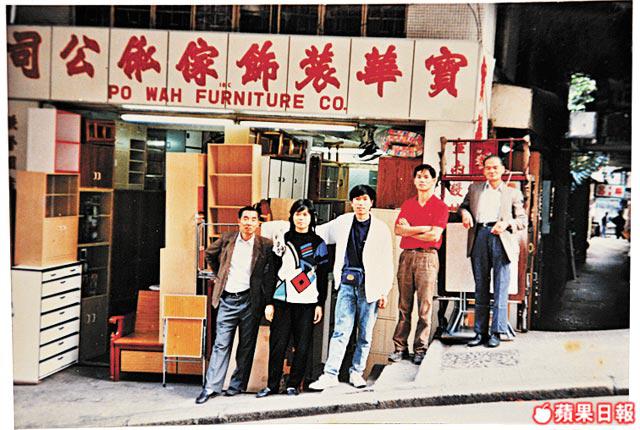

位於中環鴨巴甸街的寶華傢俬,外表像屋邨家具店、平平無奇,但不只曾歷六十年代的香港暴動,更查實已擁有超過90年的歷史。店主廖榮湛說:「舊店子寶榮傢俬約1915年開設(位於現時荷李活華庭),是爺爺開設的,後來傳給爸爸,到1975年政府要收地才結業,同年於現址開設寶華。」五、六十年代的荷李活道設有二十多間家具店,酸枝又好、柚木也好,統統均出售外形傳統兼實用家具。廖生12歲小學畢業後便當上油漆、木工學師,而且邊學邊為人製作傢俬。「以前所有傢俬都是人手做的,而且木料是較好的柚木、橡木,就算是出榫入榫也一手一腳做,所以要做一張床都需時一星期。」

苦力擔挑送貨

怪不得,舊日的家具總特別耐用。「都是時代不同,以前的人用傢俬是講求襟用,家就講款講靚。另外,五、六十年代,香港流行租傢俬,如想租一張床一星期則盛惠兩元。」據知,當時一碗白粥連油炸鬼都只是一毫子。除租傢俬外,由於當時很多人不信任銀行,故寶榮亦提供出租夾萬的服務。「當時我們不包送貨,送貨就由荷李活道一帶的苦力負責,一支擔挑就能夠搬運各式家具。」雖然中環近年新式家具店林立,但廖生對店子亦充滿信心:「我們開業多年,已儲了一班熟客,近10年則多了一群外國設計師客,他們喜愛我們價錢實惠而且質料有保證。」

寶華傢俬(25448897)

中環鴨巴甸街18號A地下

酸枝家具 買少見少

開業30多年的木玲瓏是由廣州的同名店搬往香港摩羅街,店舖70歲的老臣子江叔說:「我在17歲便跟隨老闆於廣州開設家具店,主力售賣仿古酸枝傢俬及古董家具。」江叔由五、六十年代見證中上環的家具店演變:「以往很多人着力做酸枝家具,但後來因木材貴了、人工成本增加,酸枝家具便變得昂貴及需求少,因此,酸枝家具店亦變得少之又少。」早20年前外國流行中國家具熱,不少外國旅客到摩羅街家具店尋寶,但今時今日摩羅街的顧客則以國內旅客為主,「國內客消費力較高,而且居室更廣闊,適合擺放體積較大的酸枝木家具。」

木玲瓏(31880235)

上環摩羅上街18號地下

香港第一條街?

開埠以前的香港地既無「街」,亦無「道」,只有「里」和「坊」。所謂「里」是清朝的區域行政單位,大抵同「村」同義;「坊」則是指市鎮內的小空地或狹窄的通路。據香港歷史學家蕭國健表示:「荷李活道是香港開埠後於1841年興建的第一條街道。」早年荷李活道一帶種植了冬青樹(Hollywood),因此被命名為HollywoodRoad,中文則音譯為荷李活道。自開埠早期起已經是華人聚居地,主要都是以低下階層為主。

貓街是那條街?

上環摩羅街又稱貓街,由於早年街上的地攤會售賣來歷不明的「老鼠貨」,故以「貓」比喻蹲在地攤前選購的顧客。至於為何稱為摩羅街,則在香港開埠初期,不少印度水手與士兵喜歡在此聚集擺賣貨品,當時香港人已喜歡把印度人稱為「摩羅差」,因此這條街便被稱為摩羅街。

後記

訪問尾聲,我問夏雨知否監製為何選他主持《掌故王》,他搶答:「貪我夠古老啩,哈哈。」歷史的長廊裏,時人往往忘了最根本的原有文化,是否要等到百年電車易手後才懂得珍惜現有的「古老」?