這一代人冷漠慣了,一梯幾伙,有家沒有根,搬家沒留戀,因左鄰右里談不上情,對舊地未有根,根本沒有牛頭角下邨邨民那份故地濃情。舊邨清拆在即,四散的老街坊舊地重聚,與老闆們話當年,齊齊送下邨最後一程,把情根埋葬瓦礫下。

記者:趙志雄

攝影:陳盛臣

清拆日期漸近,越來越多市民往牛頭角下邨參觀留影,人人帶備相機左拍右拍,邨民早對鏡頭不再敏感。以外人身份入邨,觸目所見滿是舊樓舊舖舊通道,拐進店舖後門一條二條煙霧迷漫的走廊,四通八達得隨時會迷路,掛在走廊的燈籠、發光紅字黃底招牌、佈滿灰塵的抽氣扇、簡陋的公廁、暗黃的燈光、渾濁的空氣……我聞到歷史的氣味了。

鐵器 製燈罩拍賣

是留是拆,與我無尤,對舊街坊卻是不能忘懷的集體回憶,舊物本無價值,只是情作怪。上星期牛頭角下邨舊物拍賣會,熱鬧得很,賣的是物,買的是情,三間老店的老闆拿出舊物拍賣,細說自己如何經營家族生意。

年過七十的枝叔是「枝記鐵器」老闆,他說:「當年政府清拆油麻地舊樓,補償安排我一家人來到剛建好的下邨居住,先父做鐵具生意,來到下邨第八座便開了枝記,為街坊造鐵皮信箱、垃圾鏟、更換鐵閘鎖頭,又替其他下邨店舖燒焊、造筷子筒、鐵水桶等。」舊邨清拆,他得到的十多萬元賠償,隨時不夠交半年新舖租,難怪他意興闌珊說:「清拆後,我會跟家人住在坪石邨。」不怕家傳手藝便失傳?「不知道呢,我兩個兒子都做其他行業,不過之前浸會大學也請我教學生這門手藝。」落葉想歸根,對老人家如枝叔,總希望在下邨走完最後一段路,一生人被拆過兩次樓,40年前被政府趕至牛頭角,40年後又要離開牛頭角,問他會否很難受,他說:「感受一般啦,有甚麼法子,做人就是這樣的。」

恤髮 一做41年

數最搶眼老店,我選舊式理髮店,全因門口那個迷幻花燈柱。第九座「歐美髮廊」老闆歐先生說:「我由何文田搬過來,在這裏做了足足41年,看見老街坊搬的搬,死的死,現在下邨要拆了,十分依依不捨。我跟興記家族認識幾十年,他們以前跟我一起住在第九座,是很稔熟的鄰居。那時只得興記一間茶餐廳,我們消夜一定去興記。」

茶仔 六兄弟留守老店

離開第八座,走到十一座,終發現馳名下邨的「興記茶餐廳」。這店由恆哥六位堂兄弟經營,他表示:「我父親有三兄弟,原先在何文田開茶餐廳,搬來下邨後,繼續以秘製豬扒做主打,豬扒包豬扒麪很受街坊歡迎。清拆後,對出的足球場會改建招標,我希望成功投標,重開興記。」茶餐廳可以重建,但雜貨舖和鐵器店這類夕陽工業就很難重開了,城市發展商場化,把所有街舖趕入商場,領匯管理的屋邨商舖,估計也會被超級市場及各式連鎖店霸佔。

清拆在即,邨民一如以往曬衫煮飯,沒有保衞天星碼頭的激動,亦沒太難捨難離的悲傷,畢竟他們早有心理準備,輝哥說:「十年八年前已知道要清拆下邨,拖到現在才拆罷了,現在我和其他兄弟都不住在下邨了,搬到隔幾條街的屋宇。最捨不得的除了茶餐廳生意,還有一班老街坊老顧客,他們每朝風雨不改來飲茶聊天,很難得。」早知要清拆,為甚麼不早走早着?「十幾年前移民潮,很多舊街坊都搬走了,我們畢業後也想過出外另起爐灶,但我覺得總要有人繼承父業,而且自小在這裏幫手,有的是感情。」若不能成功投標,他也希望在牛頭角選址重建興記,一來想保留舊客仔,二來因為牛頭角是他的根。

雜貨 兩溝新舊米街坊至愛

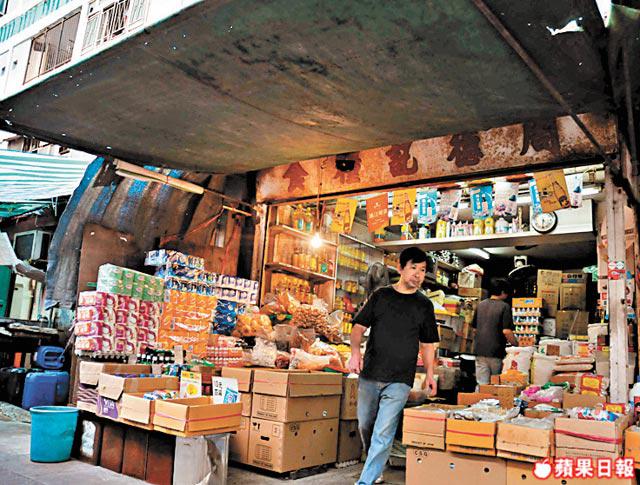

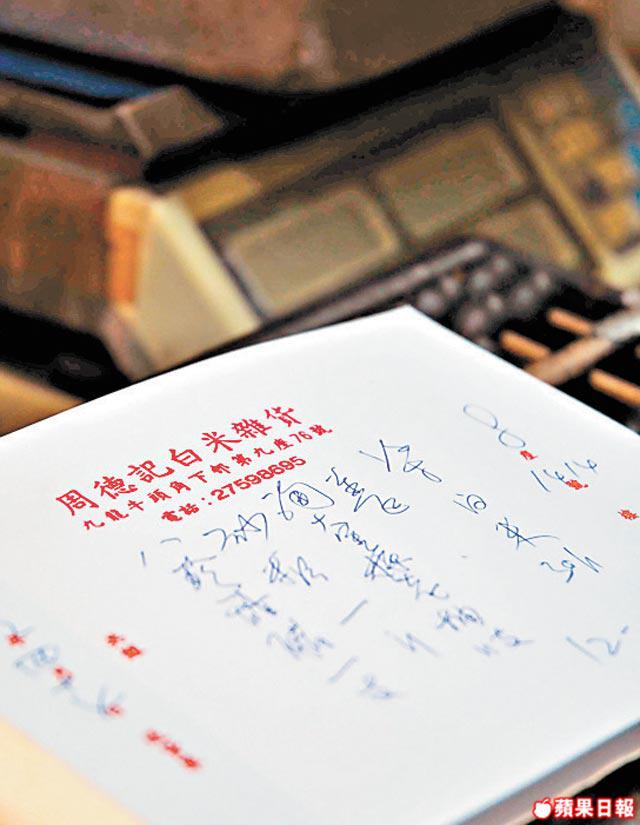

枝叔的鐵器有幾耐用?在隔鄰的「周德記糧食店」內,正擺放了「枝記鐵器」出品的鐵製茶葉箱,店主周大哥說:「這個箱可能比我還要老,我爸爸原本在離島做雜貨店,40年前來到下邨,我兄弟二人自小就下來幫手看舖送貨,畢業後索性打理爸爸的店子。」這間典型地道雜貨店,面積小,醬醋油鹽米俱全,依然售賣散裝米和用舊式油泵賣生油,「年紀較大的婆婆公公,喜歡買從油泵泵出來的花生油,覺得比一支支機製的食油更香更好味。我們也習慣新米混舊米,很多街坊都嫌新米煮得軟,舊米則太硬,兩溝則剛剛好,所以多年來都光顧我們買米,附近食店也來這裏提貨。」

周氏兄弟很豁達,周二弟說:「總有少少捨不得,但始終有清拆的一天,人總是要向前走。我們還未有下一步打算,或許休息一段時間,看看能否做回本行,就算不在牛頭角也可,最重要還是能餬口。」

粉麪 開舖結良緣

「興記茶餐廳」恆哥說:「其實我們這條邨,甚麼也有得賣。」他沒說謊,隨便走入任何一間老店,老闆們也可解答你由第八到十四座的店舖賣甚麼,「第八座有雞蛋仔,第十座有我們的豬扒包,第十四座就雜雜亂亂的甚麼都有得吃,論關係最熟的店舖,是跟我們一壁之隔的『源發潮州粉麪』。」

「源發潮州粉麪」老闆娘8年前嫁給同邨鄰舖的洗衣店老闆,婚後把丈夫的洗衣店轉型成茶餐廳。「平日客人來我這邊吃湯麪,想叫杯奶茶,我老公就冲給他們喝;相反,客人在老公那邊吃西多士,想叫碗牛腩麪,便在我這邊落單。」她很緬懷過往歲月:「我11歲便住在下邨,自小認識恆哥和他的堂兄弟,不過我是女仔,沒有跟他們通街跑踢足球。」恆哥說:「不少老舖都是兄弟班經營,我們興記的兄弟們,自小一起玩,感情都很好。記得兒時常在球場踢足球,與其他老闆都做過波友。」在下邨,枝叔看着不少黃毛小子繼承父業,像周德記兩兄弟、興記六兄弟,他們的爸爸跟枝叔也是好友。恆哥說:「枝叔跟我父親很老友,以前不時會打麻雀,他們又屬同一個商會,所以經常吃飯,造鐵桶、燒焊、修補鐵鑊,我們都找枝叔幫手。」

有感情的拍賣會

剛完成的「拍得起的藝術拍賣會」由「文化葫蘆」主辦,搞手霍天雯說:「這次拍賣會,一共賣出九成拍賣品,有$60,000收入,拍賣目的是延續這些舊物的生命,薪火相傳本土文化,讓下一代也認識這段歷史。今次拍賣會,買家和賣家之間牽涉一份情感。」以$8,800投得兩張理髮椅的陳小姐表示:「我在牛頭角下邨長大的,投這兩張理髮椅,一是因為舊式理髮店已買少見少,二是因為理髮椅外形獨特,三是因為我對這區有感情,不過我現在還未想好怎樣放回家。」以$1,300元投得髮廊迷幻花燈柱的鄭小朋友說:「我會把它修理好,再放在家門口。」