尹敬

公務員,生於一九五三年三月廿一日,故於一九八九年六月四日。

吳向東

夜校生,生於一九六八年八月十三日,故於一九八九年六月四日。

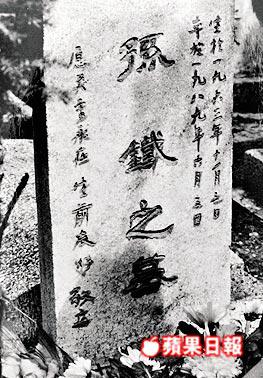

孫鐵

銀行職員,生於一九六三年十一月三日,卒於一九八九年六月三日,墓碑刻上「願英靈永在」。

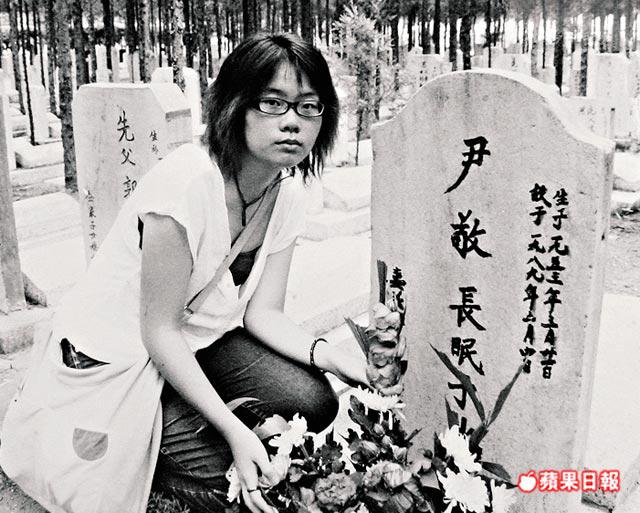

跪在他們墳前,是香港教師蕭綺熙。她生於6月6日。大概從中七開始,她沒再提前慶祝生辰。生日前夕,她的臉上,只有哀傷,只會穿上黑色衣裳,在維園,化作一點燭光。燭光很暖,卻遙遠。五年前,她闖進北京八寶山人民公墓,在三名六四死難者墳前獻花、默禱,將香港人多年來遙遙默默的哀思,由銅鑼灣送進京城。

記者:雷子樂

那是04年盛夏,當年23歲的蕭綺熙到北京當暑期助教。她悄悄告訴相熟的學生,想給六四死難者掃墓。學生有點驚訝,但答應同行。蕭綺熙手中只得三名死難者的名字和墓碑號碼,墓地排列錯縱複雜。她們沿途向掃墓者求助,熱心人還告訴她那一夜的經歷,「內地人根本冇忘記到,即使唔可以公開悼念,公道早在人心。」

墳前獻花「希望佢哋家人知道」

找了好半天,蕭綺熙終於來到死者墳前。尹敬在木樨地的家中,被子彈擊中頭部,墳前已放了鮮花,「當時心諗,可能有其他人,都冇忘記到呢件事。」吳向東送院時頸部受傷,臨死前親手寫下住址交給在場的學生,託他向家人報訊。孫鐵,被子彈擊中胸部;同學籌款安葬他,墓碑刻上「願英靈永在」。

他們就是香港人多年來手持燭光默默悼念的六四死難者。「當時感覺好平靜。」沒有悲慟、沒有流淚,蕭綺熙低頭靜默,感謝他們當年偉大的追求、感激他們為國家前途犧牲、細訴他們當日的行為,影響了她這一代的香港人。她為死難者清理墳墓,在墳前放下菊花、劍蘭,「希望佢哋家人見到,知道世界上仲有好多人同佢哋一齊!」

離開墓園,蕭綺熙來到天安門廣場,浮現解放軍開槍鎮壓的片段,聽說人民英雄紀念碑仍留着彈痕。走到人民大會堂,那斑駁的階梯,她想到出三名學生代表周勇軍、郭海峰、張智勇下跪求見領導人。「點解要人民跪低求你?你係咪當自己係皇帝?」一幕幕八九民運的片段,又在腦內盤旋……

重看《天安門》哭聲驚動母親

她的六四憶記,始於8歲那年。凌晨時分,一家三口盯着電視新聞,小女孩在狐疑,電影場面,為何會在新聞報道出現?媽媽懷胎六月,還是堅持上街。百萬人的征途上,她看到最多的標語是「鄧楊鄧楊,血債血償」。但這血債,一直未被清算。中學時代,老師的講解、屠城的片段,蕭綺熙越想越感動。課堂上,她和同學都哭成淚人,「學生手無寸鐵,點解要殺人?」

中七那年,她開始到維園參加燭光集會。光影晃動,卻是令人傷感的凄美。支聯會主席司徒華在台上疾呼「毋忘六四」,那激昂,至今仍在腦內縈繞。

人越成長,感受越深。大學一年級,正值六四10周年。她參與編輯六四特刊,撰寫民運日誌。翻看《天安門》等影碟,廣場上,學生在宣讀絕食宣言:「在這個陽光燦爛的5月裏,我們絕食了……國家是人民的國家,人民是我們的人民……我們不喊,誰喊?我們不幹,誰幹?」這一幕,令她再次激動起來,哭聲驚動了母親。

北京人沒有忘記 卻不敢提起

「自己都係大學生,感同身受。」蕭綺熙說,他們前途本一片光明,「點解肯放低自己,唔理身體去絕食,無私咁去做咁多嘢?」那本特刊,題目是《六四未圓、永未完》,「六四一日未平反,件事永遠唔會完結!」十年前的大學生,小時候都從新聞報道、遊行集會中感受過民運起伏,唱K也不忘《沒有煙抽的日子》,「所有人都未冷漠」。

那次掃墓後回到香港,蕭綺熙不時想起北京人對六四沒有忘記,卻不敢提起的無奈。原來,可以跟華叔高叫「追究屠城責任」,可以在燭光中拭淚,可以忘情高唱《自由花》,一切都得來不易。每年一度去維園高呼「平反六四」、在夜空中高舉燭光,對她來說,已是一種重要的儀式,不去,她會極遺憾。好老師,更希望每年都帶領學生參加燭光集會,將薪火代代相傳。

老師心願

望新生代認清事實

八九民運在蕭綺熙8歲時發生,小時候對事件的印象很模糊,直至中學時遇到一位好老師,她才漸漸醒覺。畢業後,蕭綺熙也投身教育行列,每年此刻,她都會給學生籌備研討會、播放紀錄片。

面對不善表達情感的新生代、來勢洶洶的洗腦式愛國教育,她只求學生認清事實,不會將自己的眼淚,強行放進學生的眼裏。

新生代全在1989年後出生,成長過程中,沒任何與民運有關的記憶。蕭綺熙說,更困難是年輕一代不懂得表達自己的情緒、立場,對六四課題如是,對愛國教育也如是,「楊利偉嚟香港、國家隊攞金牌,佢哋會話開心囉,但係開心唔代表佢哋愛國。」

facebook記錄六四記憶

蕭綺熙最近在facebook內,寫下她成長中,對六四的記憶。有學生開始對天安門母親運動感興趣,也有學生追問為何爭取民主,政府就要殺人?她明白到新生代沒相同的成長經歷,不期望他們像自己年輕時一般激動,只願學生能不受所謂的愛國教育、放下包袱等論調蒙蔽,認清事實。

本報記者