「對於六四,理性上好多嘢可以討論,但感受冇可能改變。當有同學喺你眼前過身,你見到有人中槍流血,聽到佢最後一次嘅呼吸聲,呢啲係唔會隨時間而忘記。」20年前,作為學聯代表上京支援北京學生的陳清華,親歷六四鎮壓。直到今天,他仍會夢見那一幕幕血紅色的情景,在悲痛中驚醒。 記者:陳沛敏

89年的今天,香港專上學生聯會(學聯)首批代表上京,了解學潮的發展,是港人支援八九學運踏出的第一步。陳清華當時是浸會學院社工系的學生,也是學聯第三批代表,後來帶同籌得的百多萬港元和一批物資,上京支援學運。

他上京時已是5月27日,局勢卻突然平靜下來,「六四前一個星期好靜,中國政府冇人出嚟講嘢,新聞報道仲話國務院冇人聽電話。我老竇仲問我,家上去係咪水尾呀?」

抵達北京後,陳清華才意識到那是暴風雨前的平靜。當時,北京高校學生自治聯合會(北高聯)的學生領袖已估計,政府正盤算下一步行動,軍隊開始入城,「但成壇嘢其實好自發,冇人完全話到事,同學仔要留低嘅就留低。」

與民眾上街阻軍隊

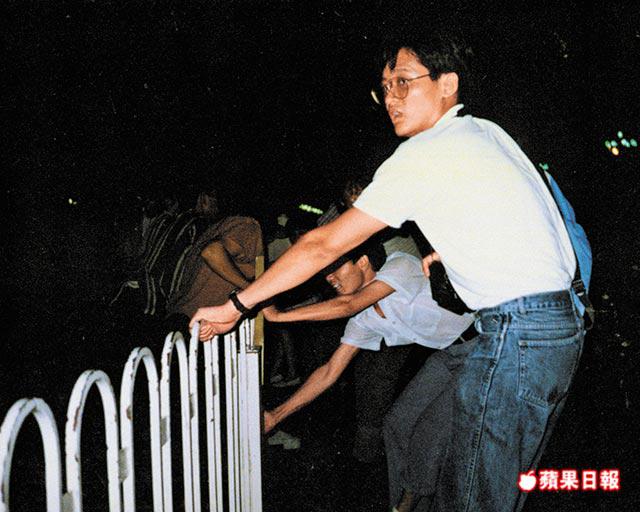

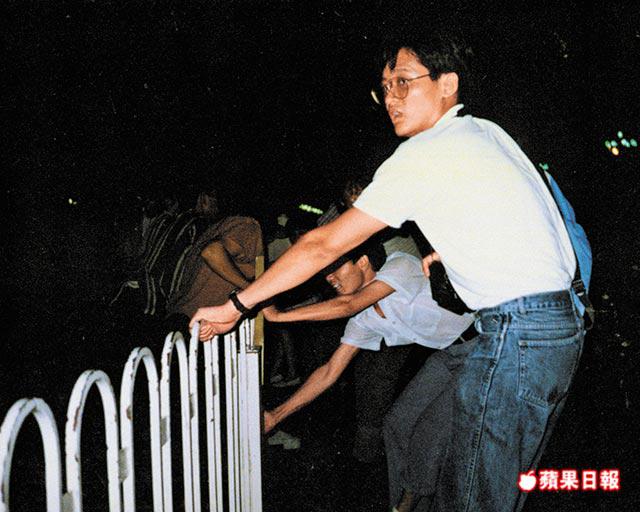

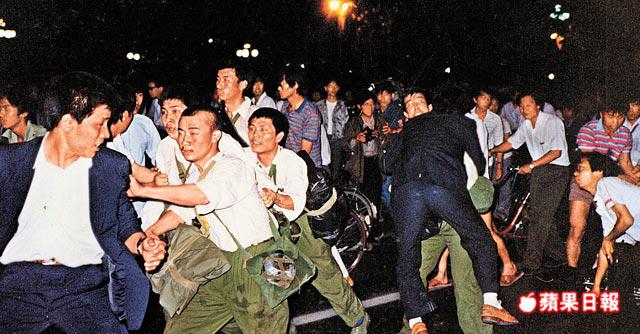

那段日子,是北京城最壞的時候也是最好的時候。「公安同我哋講,嗰幾星期冇嘢做,冇人打劫,冇扒手,市民好自律,治安好咗。」6月初,第一批娃娃兵入城,陳清華跟其他民眾一起上街攔阻,「我隔籬個人着住套間條睡衣去截啲軍人。市民好自發、好理性,遞水畀軍人飲,又同佢哋解釋件事,叫佢哋唔好俾人呃。」

6月3日晚上,氣氛越來越緊張,中央電視台的新聞聯播播出戒嚴指揮部的通牒,但街上的人仍朝天安門廣場走去,包括陳清華;他和學聯的李蘭菊留守在歷史博物館附近的救傷站。

六四凌晨,軍人包圍廣場,零星的槍聲中,越來越多死傷者送到救傷站,包括他們認識的一個中學生。「佢哥哥俾解放軍殺咗,佢好憤怒,踩單車出去擋軍隊,個多小時之後就俾人抬返嚟。」男孩背部中彈,在他們眼前斷氣,李蘭菊當場暈倒。

陳清華也被軍人打傷。當時一部軍車着火,幾個軍人開門出來,有激動的民眾想打他們,另一些人上前勸阻,要讓他們離去。陳清華拿相機上前拍照,另一批軍人衝上來,搶走他的相機,並用木棍毆他的背和腿。他和李蘭菊被學生帶上救護車,送到崇文門醫院。

踏進那家細小的醫院,觸目是驚心的鮮血,「傷者多到冇位放。」陳清華在醫院的走廊,看見一具胸口沒了一大塊的屍體。直到今天,他仍會「夢到停屍間打開門一剎那」;仍然怕到沙田威爾斯親王醫院,「因為條走廊好似。」

估計有數千人死亡

他說,在救傷站短短四、五個小時間,親眼目睹先後有幾百名傷者送來,不少人已奄奄一息;後來單在崇文門這家小醫院,又見過百名死者。他粗略推算,六四鎮壓的死亡人數可能有三數千人,但難以證實。

陳清華和其他學聯代表綜合不少傷者的描述,估計當時有兩批解放軍,分別從東、西兩邊進入天安門廣場,他們收到的命令似乎是到廣場後候命,但若前往廣場途中遇到攔阻,可以開槍清除障礙;東邊進入的軍人開槍前多有警告,西邊的則沒有警告就掃射,「嗰度應該係最多殺戮嘅地方。」

離京前一直被跟蹤

逃離北京之前,陳清華一直被人跟蹤,「當年嘅便衣較易認,戴黑超,西裝唔啱身。」最黑色幽默是事後才發現,離京前一夜他們入住的飯店,頂樓就是國安局的截聽總部。

20年過去,今年44歲任職社工的陳清華,早已由熱血大學生,變成兩個女兒的父親。每年的6月4日,陳清華都會到維園。他向3歲的孩子,這樣解釋那點點燭光的意義,「我同佢講,啲學生好好,啲官員貪錢,佢哋去請願,但啲官員曳曳,開槍打死佢哋,死咗就冇得翻生㗎噃。我哋嚟,係為紀念佢哋。」

圖片來源:陳清華