風水輪流轉。記得小時候「台灣味」是個貶詞,家人看電視時,是用來形容土味未脫的寶島女星的。到了如今,「台妹」是索女的代名詞,反而「港女」日下,等同次貨。

台灣流行音樂也一樣,八十年代,羅大佑李宗盛李壽全出現,或前衞或深情或文藝,港人都未會欣賞,到九十年代然後千禧,不論是周杰倫孫燕姿張震嶽陶喆陳綺貞,不管是台灣人原住民新加坡馬來亞香港人,嘻哈搖滾清新或台客,只要是好音樂,寶島樂壇都盡收天下兵器。今天聽華語音樂的,不能不聽台灣出品。

台灣音樂如何好,如同台妹如何好,怎樣壞,都要你自己慢慢細嚐體會。

記者:何兆彬

攝影:譚盈傑

SpecialThanks:雲妮@903、志@下午三點(上海街600號2樓/34282565)

寶島追夢人

說到音樂吸引、文章吸引,到最後,其實有魅力的都是人。台灣人與港人,同一個民族,用同一套語文,卻又這麼近那麼遠──氣質總是不一樣。

例如熱情。雲妮:「我93年入903,之前在雜誌工作,第一次與同事去台灣遊玩,找當地飛碟、滾石朋友,結果他們安排我們認識張信哲、和已經紅到發紫的周華健。兩個後生女,後來還跟李宗盛談音樂。」從中可見台灣人的好客熱情,沒有架子。

看看今年來港表演的台灣歌手,由JoannaWang、陳綺貞、盧廣仲到五月天,在華語市場個個都特別獨行,只此一家。

雲妮:「李宗盛講過,做台灣流行音樂的是一班追夢人。唱片公司是由夾Band的大學生、知識分子開的;香港唱片公司的老闆都是生意人。」見微知著,音樂圈以至全個寶島,人的價值觀都不同,「大家教育已經不同。台灣人大學可以攻讀藝術學院,幾年內淨係彈琴。他們愛閱讀,台灣到處都是書店,我從來未見過一個台灣人手字係唔靚嘅!」

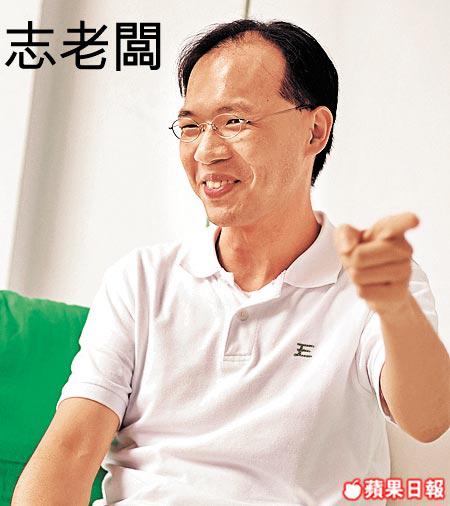

談到文化差異,在旺角上海街開設下午三點(專賣台灣唱片)志老闆更直言:「其實我覺得港、台人是兩個民族。他們的公德心、秩序令香港人驚嘆。音樂上,台、港主流音樂都在走下坡,但台灣近年的獨立樂壇十分蓬勃,主流唔掂仲可以頂住。但香港唱片公司卻依然用九十年代的方法去捧新人,唔得又用舊方法繼續試……」

愛一個人當然也要愛她的壞,雲妮:「咁比較下,香港人做事較積極;台灣人可以好Hea、好慢……滋陰有滋陰的好。」

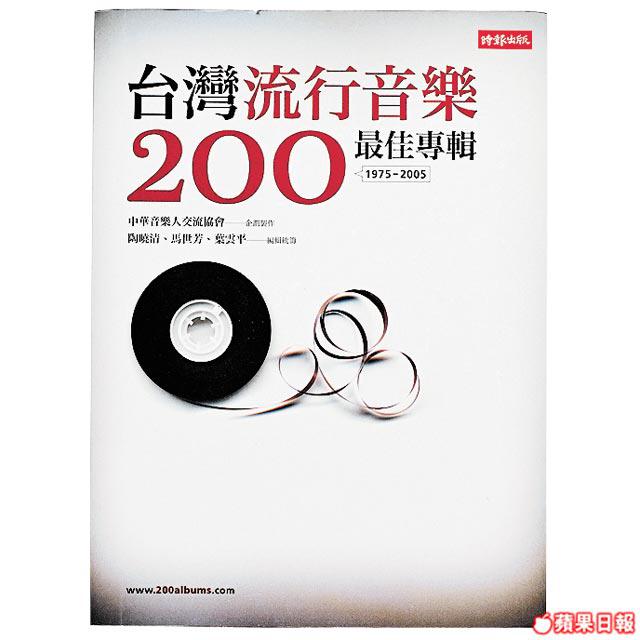

93年,《台灣流行音樂200最佳專輯1975-1993》出版,選出歷來最佳100專輯,被形容為台灣流行音樂聖經。上月,聖經推出延續篇,1975-2005選出共200張專輯。200張太多,要細閱不妨買書細看,今日我請來903DJ雲妮,加上下午三點老闆阿志,精選28張,來一趟台灣音樂之旅。

1982 羅大佑《之乎者也》

雲妮:「這唱片年紀輕聽不懂,後來了解到整個台灣流行音樂發展,就懂了。現在聽,裏面的歌依然大膽,例如當年就玩起Reggae!台灣人說『沒有《之乎者也》就沒有國語流行曲』,例如《光陰的故事》到了今年,又再次成為劇集主題曲,可想而知其重要性!」

1986 李宗盛《生命中的精靈》

雲妮:「當年朋友推介,她說要選一張用來陪葬的話,就是這張了。一聽果然非同小可,這是一些關於成長的歌,真摯感人,每個年代再聽都會有感受。」

1987 王傑《一場遊戲一場夢》

雲妮:「你無辦法再搵到咁樣一個人──如此人歌合一。當年劇集一起歌,我就起雞皮,然後人人都翻起牛仔褸的企領,個個都變得好似無飯開咁慘,哎,這些歌,係王傑先唱到呀!」

1990 張洪量《蛻變》

雲妮:「香港人只知道《你知道我在等你嗎?》,卻不知道這張專輯,例如當中《美麗的花蝴蝶》就很動聽,全碟在英錄製,加上大量弦樂,製作費十分高。」

1991 周華健《讓我歡喜讓我憂》

雲妮:「我在台灣認識華健時,他還沒有要打入香港,但憑這碟已經紅遍台灣了,被稱為國民歌王。這唱片動人、悅耳,就係咁簡單,完全毋須計算『呢啲歌咪Hit囉』的元素。」

1991 黃韻玲《平凡》

雲妮:「其實黃韻玲唱歌不算很動聽,但她唱起來就是很有感受。這張是這唱作才女最難得的傑作,融合了Jazz、Bossanova……多種風格。」阿志:「這專輯距今18年了,我剛重聽,卻一點也不過時,華語流行音樂玩Jazz出色的人很少很少,她卻是很出色的一個。」

1992 頂尖拍檔《頂尖拍檔》

雲妮:「庾澄慶本身是Band友,在這專輯中只以主唱的身份出現。都是很好玩的音樂,而Band中都是台灣的精英音樂分子,例如陳宇寰、李正帆……不過我也要問:點解哈林《靠近》、《哈林夜總會》沒有入選?」

1993 優客李林《少年遊》

雲妮:「這張有點感情分數的,因為沒有他們就沒有我。要形容,都是相當悅耳,十分動人的歌曲,我記得當年903國語類紅館演唱會,優客李林一出來就是唱《少年遊》。」

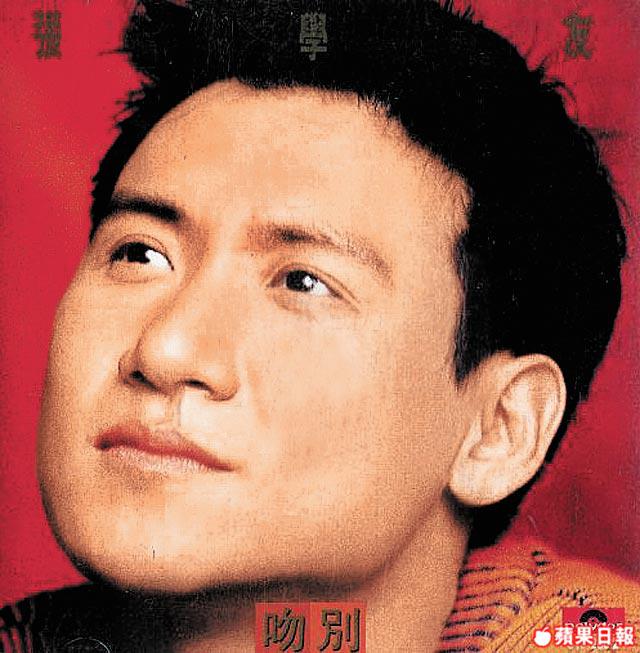

1993 張學友《吻別》

雲妮:「選這張有計感情分,當年我有份陪學友宣傳這唱片。而由於當年與學友常見面,這專輯未出版我就一隻隻歌的聽了,我個人較喜歡《情網》,學友卻告訴我《吻別》會大熱,果然,這唱片是第一張衝破100萬張銷售紀錄的國語唱片。」

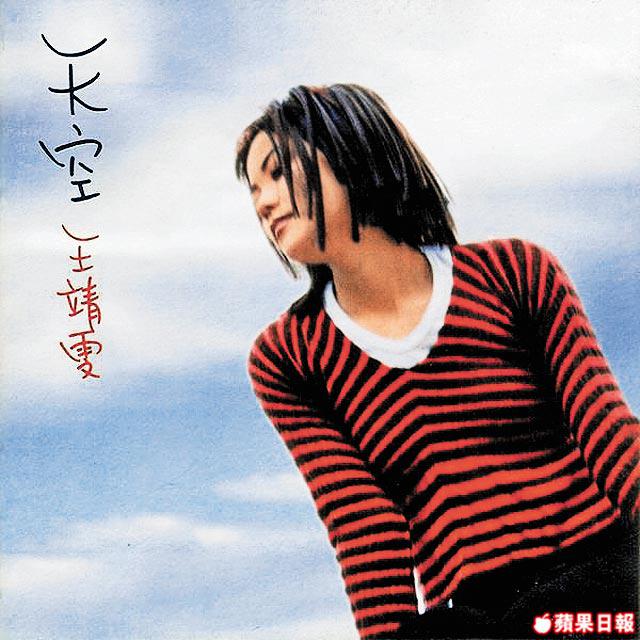

1994 王靖雯《天空》

阿志:「王菲打入台灣市場時,先推出改編廣東歌為主的《迷》。同年11月推出的這一張專輯,開始採用地道創作人,漸洗去港式流行味,也沒有改編歌的西方色彩,特別動人。」

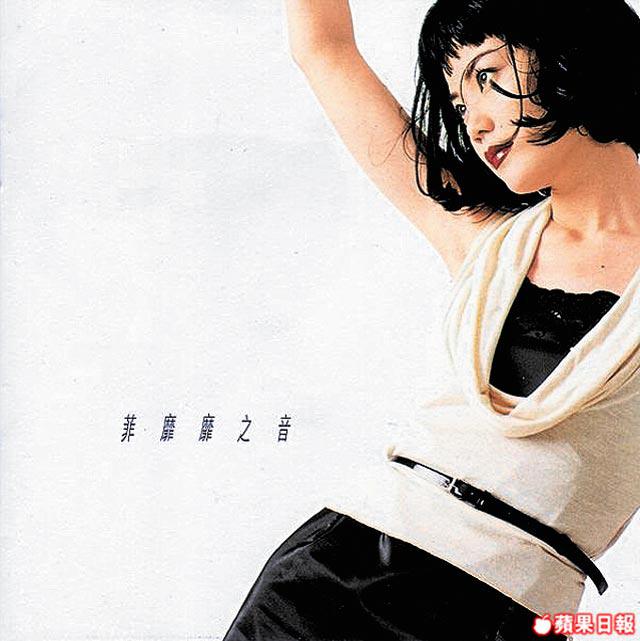

1995 王菲《菲靡糜之音》

1996 《浮躁》

雲妮:「《浮躁》可能不是大眾之選,卻是竇唯與王菲的結晶品,當年我與他們常見面──那時他們感情最好,做出來的歌自然會感動到人。這唱片內記載了很多阿菲的幸福。至於《菲靡糜之音》,大家都知道阿菲是鄧麗君歌迷,但除了《但願人長久》,其餘歌都是Sidecut,選曲其實很個人。此碟推出Timing也很奇妙,一早就Plan好要做,結果推出不久鄧就去世了。」

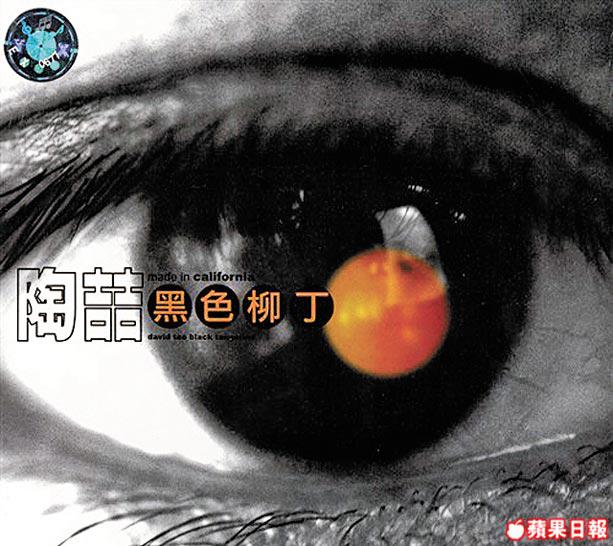

1997 陶喆《飛機場的十點半》

2002 《黑色柳丁》2002

雲妮:「我記得很早已留意到陶喆,當年聽LABOYZ、陳淑樺的唱片,總發現有一個叫陶喆的寫的歌特別好聽,都是R&B,那時還不會諗喆這字,就叫他『陶吉吉』!還記得他出第一張個人專輯時,我去台灣時還幫人買了六張!比較下《黑色柳丁》則較有深意。」

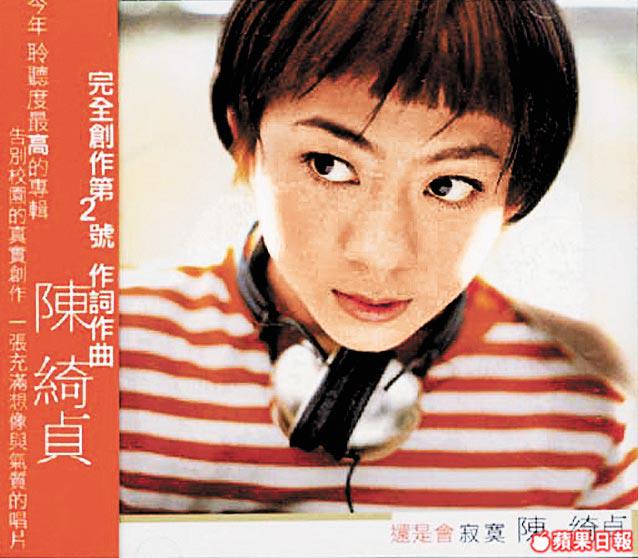

1998 陳綺貞《讓我想一想》

阿志:「這是最原始、最Pure,最乜都無的陳綺貞,也是我認為最正的陳綺貞,音樂簡單到不得了已經十分感動人。她的專輯,越到後面,修飾就加得越多了。」

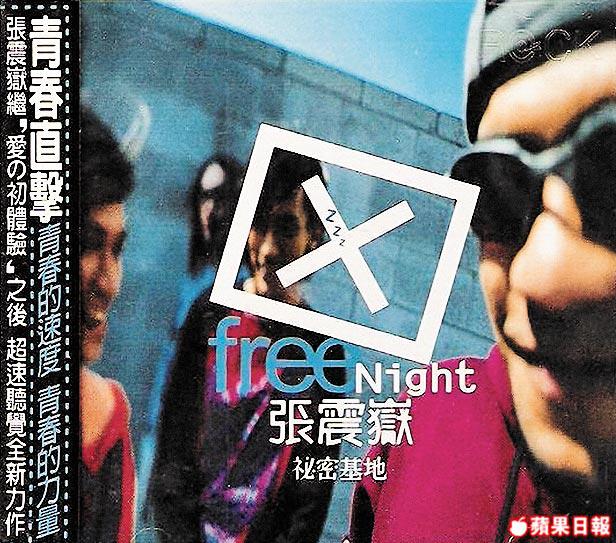

1998 張震嶽《秘密基地》

阿志:「好過癮的一張唱片。當中以男人心態寫的《乾妹妹》、《我要錢》都很有趣味,很搞笑,Pop得來很動聽,另一些作品,如《愛我別走》卻又感動得攞你命!」

1999 五月天《第一張創作瘋狂世界》

雲妮:「我好少播Band,更抗拒扮嘢的Band。但一聽五月天,發覺他們音樂好簡單,但難得不幼稚,功力很紮實,一聽令人愉快,腦中就有畫面:他們的Live一定好正!」

1999 何欣穗《完美小姐》

阿志:「這是李欣芸在波士頓畢業回來製作的首張唱片,她本身玩弦樂最叻,在這碟中把Rock加入弦樂當中,一首《分心》當中有幾分鐘的弦樂演奏,令我感到音樂的力量無比強大。陳綺貞早期的弦樂都由她編製,後來由鍾成虎編的弦樂就給比下去了。」

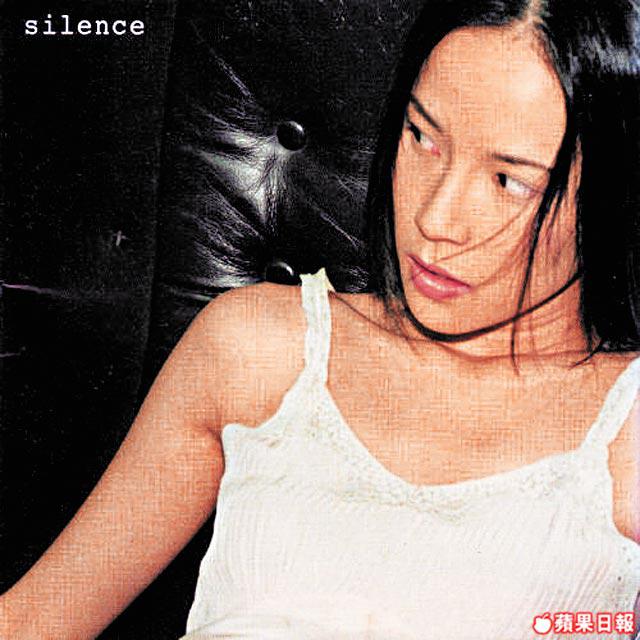

1999 楊乃文《silence》

阿志:「楊乃文第二張專輯,由她當年男友(磨岩)林暐哲製作。很強很深沉的力量,編曲出色,聽得人夭心夭肺!」

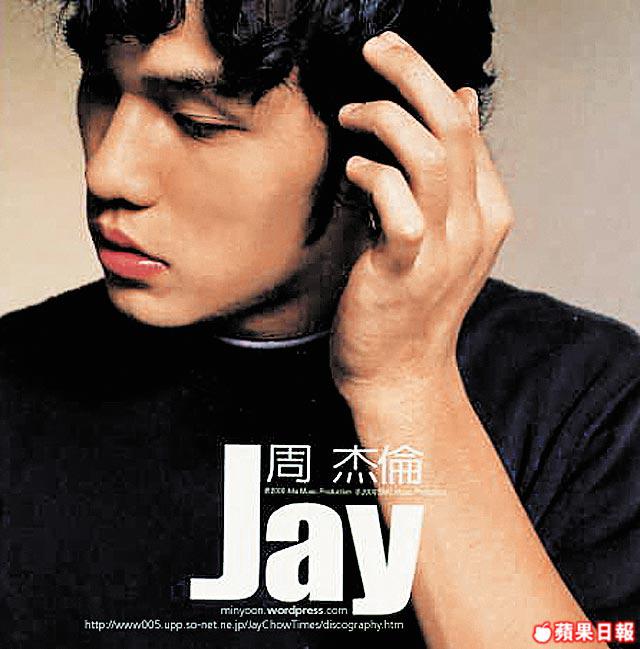

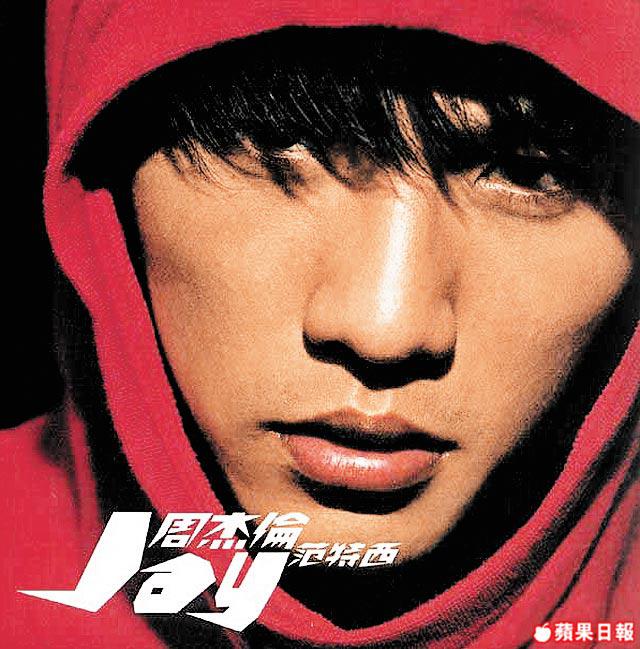

2000 周杰倫《杰倫》

2001 《范特西》

雲妮:「周杰倫要選兩張!我記得第一張唱片是台灣吳忠憲的唱片公司(阿爾發)給我的,香港方面還未派碟。他替華語歌開了一個全新的局面,史無前例地改變了音樂圈。他在音樂上的諗頭很有趣,例如R&B他不是第一個做,但他做的是十分有趣的R&B!」

2000 陳綺貞《還是會寂寞》

雲妮:「我常覺得好的音樂不需要複雜。聽聽陳綺貞,她的音樂就是如此簡單,但就係咁好聽,咁感人。」阿志:「她開始加進新的元素,玩得好靚。例如《告訴我》,本來很Pop,但李欣芸的編曲實在很美。」

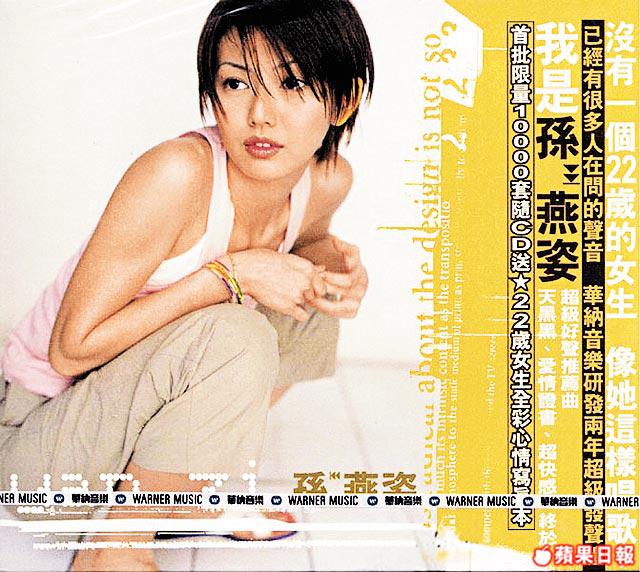

2000 孫燕姿《孫燕姿》

阿志:「這唱片,話畀會鬧Pop的樂迷聽,Pop都可以好好聽,而且能感動人。孫燕姿在國語流行音樂有其代表性。我認為第二張專輯更出色。」

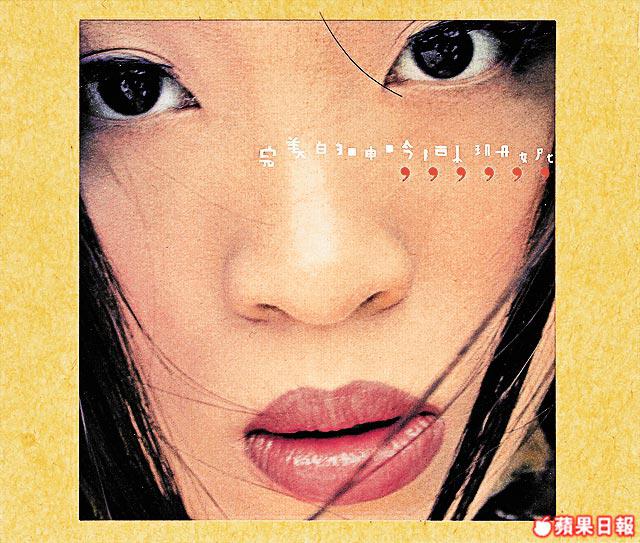

2000 陳姍妮《完美的呻吟》

阿志:「陳姍妮脫離『友善的狗』後,搭上了Minimal的V記,加入許多電子元素,把她帶到了新的境界,也為了後來『拜金小姐』的出現做了一個出色的藍本。」

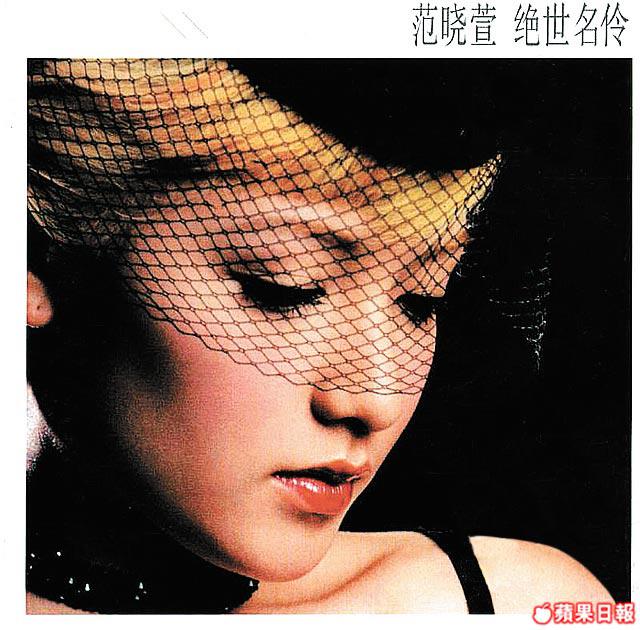

2001 范曉萱《絕世名伶》

雲妮:「小萱在《Darling》專輯開始轉型,成了創作型歌手,到了《絕世名伶》,全碟玩Jazz,不容易唱,但她也表現得十分好。」

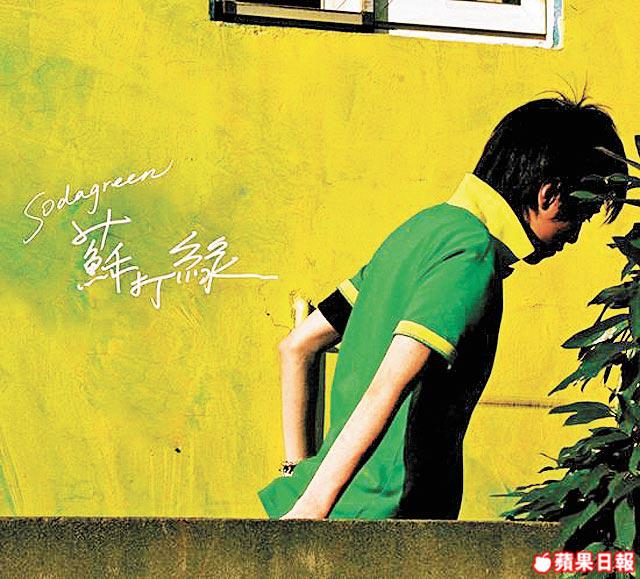

2005 蘇打綠《蘇打綠》

阿志:「近年出色的樂團之一。蘇打綠的第一張專輯,把好東西都拿出來一次過晒冷,這次最少商業計算,也最感動人,很難得。而且蘇打綠雖然來自獨立圈,這些歌卻沒有脫離群眾。相比下,第二張專輯已開始Pop了……」

2005 自然捲《大捲包小捲》

阿志:「另一張過癮唱片。由奇哥主理,加上娃娃主唱。音樂上Lo-fi、內容生活化,聽得人好High。娃娃的嗓音超靚,與奇哥的趣怪音樂特別夾。之後娃娃離隊Solo,自然捲也不再那麼好玩了。」

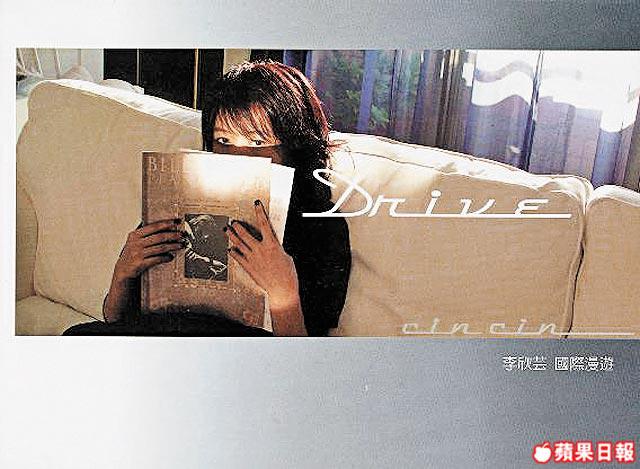

2005 李欣芸《國際漫遊》

阿志:「李欣芸是個出色的製作人,監製過陳綺貞、何欣穗的作品。但要到近40歲才推出第一張個人專輯。她本身在波士頓學古典音樂,這張專輯她也回到波士頓找來很多幫手,玩Jazz、Bossanova等,都很出色。05年我一聽這唱片,大受感動,心諗『點解咁正的音樂都無人講㗎!』,因此才決定開辦下午三點。」