《歸園田居》云:「少無適俗韻,性本愛丘山。誤落塵網中,一去三十年。」世上早沒陶淵明這類人?非也,長洲就有位本住市區的荒山野人,退休返長洲仿效愚公移山,獨力開墾兩里長的勞力士徑,閒時作詩歌,白天曬菜果,耕耘不問收穫,成了城市文化人彭志銘的人生哲學。

記者:趙志雄

攝影:陳盛臣

彭志銘

次文化堂社長,嶺南大學文化研究碩士,致力研究香港風俗和掌故,對社會百態不平則鳴,自稱文化爛仔。他曾任製片及編劇,辦過《次文化月刊》及《漫畫讀物》雜誌,著作《次文化語言.香港新方言概論》、《寫在天地蒼茫時》等。

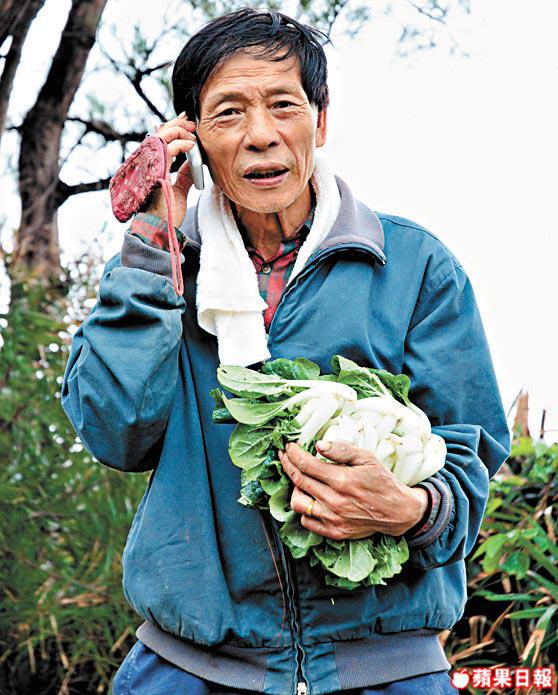

方伯

63歲,育有一兒一女,做了30年茶餐廳雜工,退休後回老家長洲,用退休金重建父親沒水沒電的農莊「綠田園」,自號荒山野人,曾用6年時間獨力修建「勞力士徑」,每天日出而作,落田耕作。

彭=彭志銘

方=方伯

記=記者

義工怕苦離場

大智若愚,方伯小五被誤會弱智,遣送聖雅各福群會庇護工場,一年後才被發現與正常人無異。雖然他經常自嘲:「我低低哋嘅。」但卻能把民間智慧活用生活,山路沿途寫滿他的詩詞,綠田園內的自來水和自製農具更是民間智慧的結晶。

彭:這裏四季有甚麼可吃的?

方:四季可種不同蔬果,生果有木瓜、荔枝、龍眼、熱情果、大蕉;菜有白菜、菜心、蘆薈和蘿蔔等。長洲有不同海產,這裏未受污染,海產特別好吃,春天釣泥鯭,吃紫菜;夏天釣石九公,撿九爪螺;秋天有紅蟹和將軍帽,蟹很肥美,晚上拿電筒照石縫,一隻二隻的可以活捉很多;冬天則只有紫菜。

彭:農場只有你一人,你怎懂得耕種農田、挖池塘和建竹棚?

方:燒枯草做肥料是先父教的,有時見人家做菜脯和製甜酸蘿蔔,便請教人怎樣做,種菜呢,可以問賣種子的老闆。竹棚和圍欄材料,是南丫島發電廠那邊飄過來的雜物,木可以做欄杆,膠桶可以盛水。

彭:你經常說自己低低哋,我倒覺得你很厲害。

方:做人就是這樣,當你很想做一件事,便會想盡方法做。去到那學到那,人生是學回來的。每天翻田澆水,黃昏前試播新品種,回勞力士徑時挖草掃樹葉,我生活很平凡。

彭:這還平凡?很辛苦才是,我見你在路碑上刻着自己年事已高,沒能力修路需要人幫忙。

方:是呀,希望政府也幫我修一修路,讓山路好走些,讓後世人也可觀賞我的綠田園,希望這農場不會荒廢。自己照顧這農田,有時難免感到孤獨,曾經也有過義工來幫手,但還是因為太辛苦,灰心辭去。

田園也講名牌

潮流愛懷舊,彭志銘解釋這是對現實的不滿,城市變遷迅速,甚麼也拆拆拆,想緬懷過去?何止人面全非,景物老早不依舊了。方伯從市區回歸長洲,慶幸老家仍在長洲,千辛萬苦告老歸田,全因這是他的家。

彭:為何要建農莊?

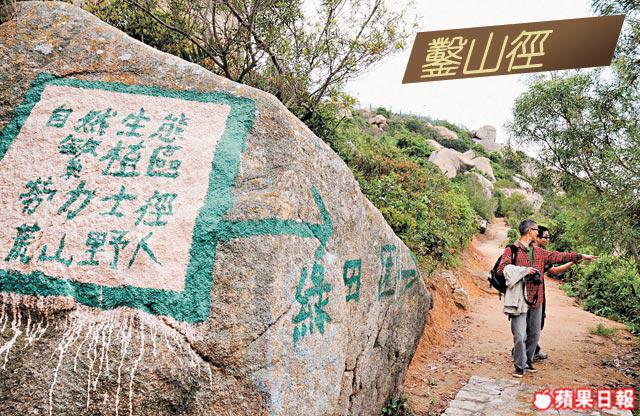

方:這是先父的農莊,臨終前吩咐我別荒廢這塊地。我回來後便決心重新開墾農田。由於農田生滿野草,已沒正正式式一條路可從外走入來,所以便自己開條路,叫勞力士徑,約兩公里。我重建農莊,已花光幾萬元退休金,剛退休時也沒想過把錢花在這,不過不打緊,有路便走,見步行步。

彭:很少香港人能像你一樣重返老家。

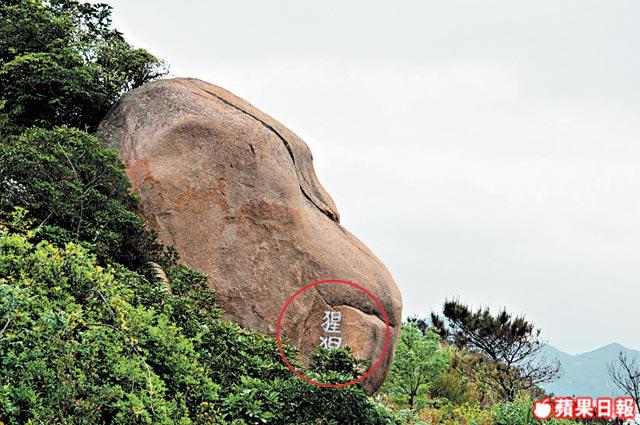

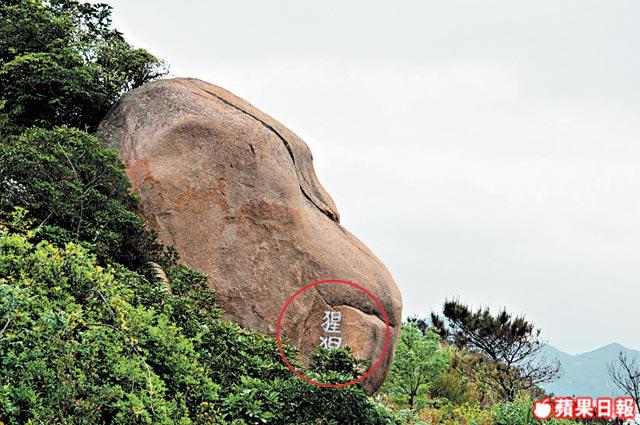

方:你看我田後面的石灘,那裏的石頭形狀有的像魚,有的像獅子,是風化而成的,再看看那些,是一億五千萬年前……

記:方伯怎麼知道這麼多地理知識?

彭:因為這是他的家嘛,你喜歡一個地方,就會熟悉那個地方的一切。綠田園沒甚麼經濟價值,但方伯肯投放感情,我們不應事事從經濟角度看,別學政府那般,凡事只叫市民向錢看,只要有生意做,吃得飽就算。

方:我很欣賞彭生這些話,綠田園被颱風摧殘過,千幾個木瓜賣不出,那次損失很大呀,我向漁農署借錢,他們不肯借,說損失的只有我一人,找低息貸款,我又找不到擔保。

記:綠色團體有沒有派義工來幫手?

方:沒有來接觸過呀。

彭:香港人總愛一窩蜂,有人講綠色生活,便有人搞田園種菜,但也要講名牌,要有區瑞強唱歌的地方才是名牌。方伯這樣真正有蚊有風的農莊不是名牌,父母不會讓子女參加,因為參加完沒有證書。方伯的綠田園繼承父親心血,兼一手一腳做出來,這精神我們要支持。

方伯的DIY

誓不做「三等人」

有句笑話:「靠勞力工作的人,都戴不起勞力士錶。」工字不出頭,人人炒股炒樓,腳踏實地已成「戇居」代名詞。香港人太會計算,講回報,一個颱風隨時把心血化為烏有,很難明方伯為何肯窮一生積蓄和晚年時光在綠田園。

方:這農莊建了6年,頭一年我要建山路,還未能入到田園。很多事都要自己雙手做,不能靠別人,每朝我花五元買三個菠蘿包就開工鋪路,晚上餓了便走回家吃飯,如是者日復一日。幸好綠田園位置在東灣仔北角尾,離我長洲市中心的家不算太遠,只來回個半小時腳程罷了。

記:家人有沒有幫手?

方:平日,我除了晚上回家吃飯,大部份時間都留在綠田園,家人沒支持也沒有反對,做得幾多得幾多吧,像應付菜蟲,用手逐條逐條捉,捉得幾多得幾多。

彭:農莊那麼多工作,得你一個人,有沒有試過灰心想過放棄?

方:當然有啦,昨天也灰心過。

彭:你覺不覺自己在捱苦?

方:都幾苦的,哈哈,人生就是這樣,太辛苦便問自己:「我為甚麼要這樣做?」但每朝睡醒又重新振作,沒事做很無聊的,做人一定不能做「三等人」──等食、等拉、等死。建了這個農莊,有人來讚我,很有成就感。

彭:會不會種多些好賣的蔬菜?

方:有外國人來買熱情果,最多賣過八百個,每個五元,很多街坊也讚菜很甜。

記:颱風來了,怎辦?收割也來不及。

方:沒辦法,打風甚麼都沒有了,但我們做農夫的,耕耘不問收穫。

彭:又一金句,現在香港人就是欠缺方伯這種毅力,這是香港人的精神,做得幾多得幾多,你覺得獲得不夠多,因為你未夠努力。

方伯的桃源

後記

徒步走到方伯的綠田園,沿途每口空氣也是新鮮的。行行重行行,在山路上見到不少被切割開的巨型石塊,好奇問方伯如何解決阻路頑石,方伯直說:「用鐵鎚鑿。」我追問:「不是嘛,怎樣鑿?」他說:「用手鑿,每日逐少逐少鑿。」這,算不算現實版的愚公移山?

註:香港電台電視節目《香港故事》之《島人.情味》,逢星期日7:30pm-8:00pm在亞洲電視本港台播映,主持人彭志銘,帶你感受各離島風土人情,有關方伯的故事將於4月12日播映,查詢 http://www.rthk.org.hk/rthk/tv/hkstories9/20090322.html

歡迎參觀

方伯的田園在東灣仔北角尾,從長洲碼頭出發,於北帝廟男公廁後方向左拐,沿斜路上走,便見綠田園手製告示牌,沿指示步行40分鐘可達。方伯絕對歡迎大家到農莊參觀、拍照和做義工,想查詢路線,可致電方伯95508012。