北方可可 大陸《博客網》專欄作家

肅然的民間祭祀活動儼然變成一場公祭「大戰」了!這種完全變異的祭祀活動,清明前夕在內地不僅場面恢宏,而且各地之間爭奪激烈。人們看到,無論是從公祭的規模,還是從地方政府介入的程度,內地近年來形成的這種「公祭熱潮」都已經發展到越演越烈、氾濫成災的程度了!

公祭氾濫揮霍公帑

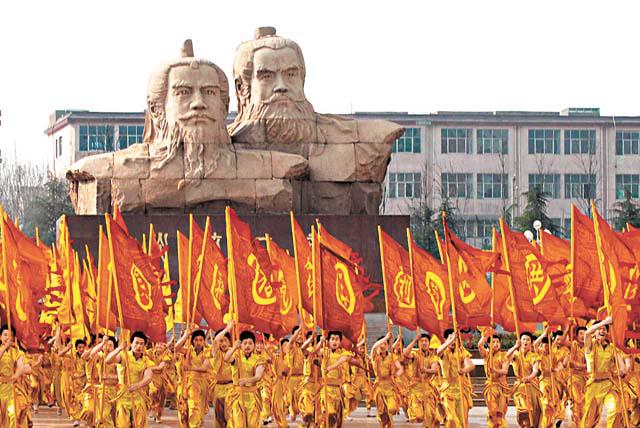

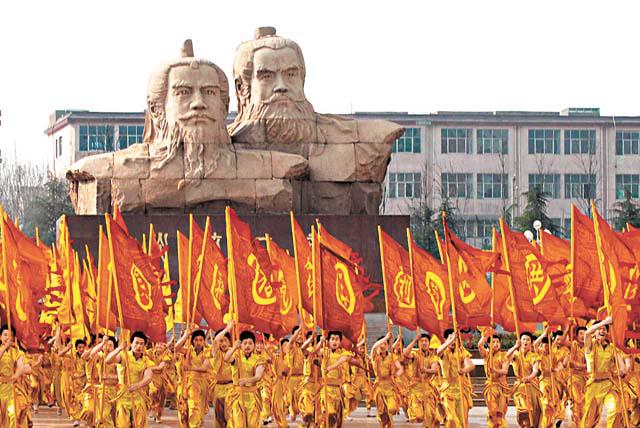

最近,你不用親赴各地察看,只要看看媒體上的相關消息,公祭活動的大肆氾濫就盡收眼底了。在這場「大戰」當中,以祭拜黃帝之爭最為激烈──位於陝西的黃帝陵,被稱為「中華第一陵」,而河南省新鄭市則以黃帝的出生和建都地自居,開展大規模拜祖活動,意欲爭搶「公祭黃帝」的正宗。而事實上其他各地也同樣爭先恐後,除了「爭搶」黃帝之外,各地又上演了炎帝之爭、舜帝之爭、伏羲之爭、女媧之爭、孔明之爭等等,出現了「伏羲東奔西走,黃帝四海為家,諸葛到處顯靈,女媧遍地開花」的荒誕局面。公祭活動的氾濫還表現在財政資金的揮霍上:據不完全統計,二○○三年以來,已經有數十個地方政府直接介入了公祭活動,公祭的場面越來越大。據報道,陝西黃帝陵總共進行了兩次整修,共投資二點八億元;河南鄭州市和新鄭市計劃投入三點五億元,對黃帝故里景區進行改擴建;二○○四年後,浙江省紹興市累計投資二億多元,新建各種祭祀建築;甘肅華亭縣擬投資三千四百八十萬修建秦皇祭天第一壇;湖北省的國家級貧困縣竹山縣也曾投入七百四十萬,塑造了十八米高的女媧雕像。

毫無疑問,這種氾濫的公祭活動到今天為止已經造成了一場災難,這包括社會財富的巨大浪費和對文化的肆意破壞。一是在這種公祭活動中,政府的介入直接導致財政資金的濫用,而大部份這類「形象工程」是不可能收回投資的,納稅人的血汗錢當然就打了水漂;二是有些這類「形象工程」從學術角度看是查無實據的,甚至存有某種欺騙成份,例如女媧純屬神話傳說人物,可那些「人造女媧景點」卻告訴人們女媧在此曾經如何如何,這種行為除了屬於欺騙,事實上也是一種文化破壞行為,因為它製造的是一堆假古董以及虛假的文化記憶;三是一些貧困地區的政府熱衷於這類公祭活動,不僅勞民傷財,也使地方經濟背上了財政負擔,例如上述的湖北省竹山縣,全縣財政毛收入不過億元,很多百姓溫飽都成問題,卻拿出七百四十萬元搞這種所謂的公祭。

變成政治經濟活動

公祭本來是指由社會公眾或者群眾性團體舉行的一種祭祀活動,而內地的這種「公祭熱潮」都是由政府直接參與和主導的,這樣的公祭活動已經失去了本來意義,完全演變成一種政治和經濟活動。地方政府之所以熱衷於這種公祭活動,一是借機大興土木,試圖營造一種熱鬧場面,以公祭彰顯「政績」;二是以類似的「形象工程」掩蓋地域經濟的窘迫,名為「文化搭台,經濟唱戲」,實為轉移當地公眾視線,粉飾太平。