未來的沙面島,不再車水馬龍、喧鬧不堪。廣州市規劃委員會終審議並通過了《沙面歷史文化保護區保護規劃(詳細規劃)》,島上將禁止車輛通行,並拆除沙面公園景觀區的地面建築,恢復綠瓦亭、古炮台等歷史景觀,重現「珠江青藍、鵝潭夜月」的風景。有專家建議,廣州應借鑑上海外灘的經驗,解決文物建築產權複雜的問題,盡快成立產權置換公司,對建築物進行公開拍賣,然後由政府與買家達成協議,讓買家承擔文物保護的工作。

「終於通過了!」廣州市民蔡女士慨嘆,相對於上海外灘,廣州市政府討論了多年,現在才落實政策,實在是太晚了。市民彭先生則說,全國很少像沙面島那樣,有如此多充滿殖民地色彩的建築物,現在大部份歷史建築物都空置,實在是浪費資源。由於沙面有許多建築物長期失修,他呼籲政府應盡快推出有關政策加以保護。

作為全國重點文物保護單位和廣州首批歷史文化保護區,沙面現有158株古樹,大多逾300年樹齡,以及150多棟見證百年滄桑的西式建築物。雖然其聲名顯赫,但在保護規劃方面,多年來卻不盡如人意。

為150多棟歷史建築編號

在新規劃下,整個沙面的保護控制面積除了沙面島之外,還包括沙面以北、以西部份地區,但人民橋以東區域和白天鵝賓館並不屬於保護控制範圍。島上150多棟歷史建築將逐棟設編號,分成現代建築、整飾建築、文物建築、非文物建築分類保護。而對於歷史文物,原則上不可拆除重建。

當局同時建議恢復「珠江青藍、鵝潭夜月」景點,重現原來的綠瓦亭、古炮台景點,拆除沙面公園景觀區的地面建築,按照歐式園林風格重新組織開放式的公園,體育場和綠化,園林風格要反映英法園林特色。

而為了符合歷史風貌,白天鵝賓館主體建築立面要在不改變形式的條件下修繕,周邊附屬建築允許拆除重建;新建建築高度不能超過現有賓館主樓。

專家倡借鑑上海外灘做法

目前,沙面建築物的產權問題比較複雜,有的建築物屬於省政府的,有的屬於市政府或區政府,甚至企業擁有,令文物保護工作無法順利展開。對此,有廣州專家李傳義建議,市政府應仿效上海外灘的做法,對沙面的建築物進行功能置換。上海1994年就成立了外灘保護管理有限公司,公開拍賣有關建築物。當時,外灘一半以上是政府部門的,通過置換後,現在八成是商業經營,市政府和業主簽訂了保護協議,產權也理順了。另一專家潘蜀健認為,引進民間資本,有力落實文物保護工作。

廣州《南方都市報》/《新快報》/本報記者

沙面部份文物古蹟

天主教露德聖母堂

歌德式建築。建於1989年,可容納100多人聽道,由法國巴黎外方傳道會的神父司鐸,對所有在廣州的外國天主教徒開放

紅樓

英國浪漫主義建築。建於1907年,包括今沙面大街2號、4號、6號樓群,原為海關洋員華員俱樂部;紅磚砌築,高三層,東西兩端有高聳的圓錐形塔,有法國特色的弧形陽台,具有濃郁的法國鄉村塞堡風格

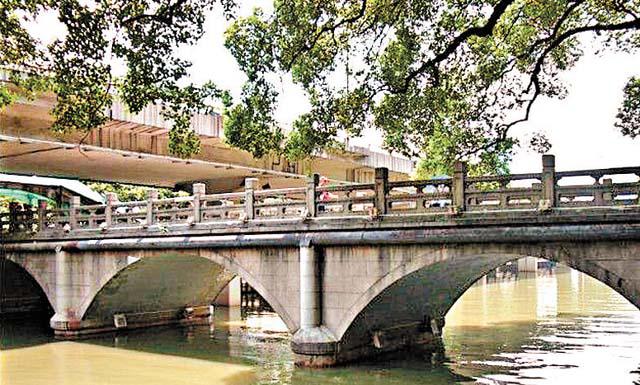

沙面西橋

原名英格蘭橋,全長31.55米、寬4.8米,是一座建於1861年的三孔石拱橋;作為英國租界的沙面,為了使租界與民居隔離,挖一條小涌,並建起了東西兩橋來往沙面。1925年6月23日震驚中外的「沙基慘案」就發生於此

勝利賓館

新古典主義建築。由東樓和西樓組成。東樓原址是租界的協和禮堂,1885年重建為沙面酒店,1895年改名為維多利亞酒店,為英國人擁有;西樓建於1920年,曾作英國滙豐銀行、丹麥領事館、挪威領事館。1957年6月,兩棟建築物改名為廣東勝利賓館

資料來源:廣州文史/新華網

話你知:人工小島曾是英法租界

沙面是廣州沙面島的簡稱,是珠江上的一個人工小島,座落廣州市荔灣區六二三路的對岸,地處白鵝潭北部,與廣州大陸隔着沙基湧相望,面積約0.3平方公里。一直以來是多個國家駐廣州領事館所在地和在廣州外籍人士的主要活動地區。目前,波蘭駐廣州總領事館現時仍設在沙面,而美國駐廣州總領事館則已搬到天河區,但通訊地址仍是沙面。

列國家級文物保護區

沙面島在歷史上曾是英、法兩國的租界,1860年代鴉片戰爭前後,英法兩國選中這塊小沙洲(距離清朝閉關鎖國時期中國唯一對外貿易區「廣東十三行」相當近)作為租界地址,填築成島,並於1861年簽訂租約。島上西邊3/4劃為廣州英租界,約264畝,東邊1/4劃為廣州法租界,約66畝。各有一棟橋同華界相通。由於沙面的建築群具特色,1996年,建築群被定做全國重點文物保護單位。1997年,國務院更將沙面列做國家級文物保護區。